■出席者■

堀川保幸・中国木材(株)代表取締役会長

山田壽夫・木構造振興(株)代表取締役

遠藤日雄・NPO法人活木活木森ネットワーク理事長(進行)

目次

根本的な脅威に温暖化と気候変動、世界の木材産地に打撃

新春鼎談のために集まった堀川・山田・遠藤の3氏は、15年前の2007年1月にも『林政ニュース』で議論を交わしている。このときのテーマは、「国産材時代」元年。国内最大の製材企業・中国木材を率いる堀川氏(当時は代表取締役社長)は、国産材業界の国際競争力を高め、中国などへの製品輸出を推進すべきと主張。また、林野庁で「新生産システム」などの大型構造改革事業を手がけた山田氏(元北海道・九州森林管理局長)は、日本型森林循環利用システムを確立して世界的な環境問題の解決に貢献すべきとの方向性を示していた。15年前に提示された論点を踏まえ、遠藤理事長が鼎談の口火を切った。

コロナ禍で木材需要は大きく後退するとの見方があったにもかかわらず、昨年の3月頃から木材製品の不足と価格高騰が顕著になり、ウッドショックという言葉が業界外でも聞かれるほどになった。その要因としては、米国住宅マーケットのバブル的な活況や、巨大市場・中国の急速な経済回復、世界的なコンテナ不足などがあげられる。問題は、この状況がいつまで続くのか、一過性のもので終わるのかだ。

世界的に見て木材価格が暴落するようなことはないだろう。やはり地球温暖化の影響は大きい。森林資源と木材供給を巡る状況が大きく変わってきている。

ウッドショックという現象面に振り回されるのではなく、根本的な変化に目を向けるべきということか。確かに、地球温暖化による異常気象が世界各地の木材産地に大きなダメージを与えてきている。

北米のカナダBC(ブリティッシュ・コロンビア)州では、マウンテン・パイン・ビートル(マツクイムシの1種)が大発生し、ロッジポール・パインの枯損被害が広がっている。ヨーロッパではドイツなどで大規模な風倒木被害が起きている。このため北米もヨーロッパも、明らかに木材供給力が落ちてきている。

相場を“冷ます”天然林がなくなり人工林で競争する時代に

北米やヨーロッパに取って代わるところは出てこないのか。

今回のウッドショックが意味しているのは、天然林からの木材供給力がほぼなくなったということだろう。したがって、世界中が完全に人工林で競争する時代に入った。

1992~93年には、北米西海岸を中心とした環境問題が契機となっていわゆる「第1次ウッドショック」が起きた。これまでも世界的に木材価格の高騰が問題になったときがあったが、今回は様相が違うということか。

過去のウッドショックでは、世界の天然林から供給される木材が過熱した相場を“冷ます”役割を果たしてきた。

とくにヨーロッパでは、旧ソ連が1991年に崩壊して、ルーマニアや東ドイツなど東欧圏に残っていた天然林から木材が供給されてきた。また、北欧やカナダにも伐採可能な天然林があったが、もう出材量は減少している。

今の状況はウッドショックというより、世界の相場を“冷ます”木材がなくなったということだ。今後も木材価格は上がったり下がったりするだろうが、もうステージが違う。

米マツ原木の輸入量は3分の1、ヨーロッパ材もコスト高

米材やヨーロッパ材の対日供給力について、実情を掴んでおきたい。言うまでもなく中国木材は、米マツ製材で他の追随を許さない圧倒的な存在だが、原木(丸太)の取扱量はどうなっているのか。

ピークだった1989年に日本は約678万m3の米マツ原木を輸入、製材していた。それが今では約220万m3にまで減少している。

日本に輸入されている米国・カナダからの原木は、米マツを中心にして年間に260万m3くらいだろう。だから、国内で行われている米マツ製材は、ほとんど中国木材が担っているということだ。

中国木材は、ヨーロッパから集成材を輸入する事業も行っているが。

コンテナ価格の高騰で、ヨーロッパからの輸入事業は厳しくなっている。かつてはヨーロッパから大阪までの運賃と、弊社の本社工場がある広島から大阪までのトラック運賃がほぼ同じだった。しかし今は全く違う。ヨーロッパから輸入すると、運賃コストの負担が非常に重くなる。

そうなってくると、これから頼りになるのは国産材ということになる。中国木材は、いち早く国産材シフトを進めているが、昨年驚かされたのは、秋田県の能代市に新工場を建設すると発表したことだ。

6か所目の国産材工場を能代市に建設、“地の利”を活かす

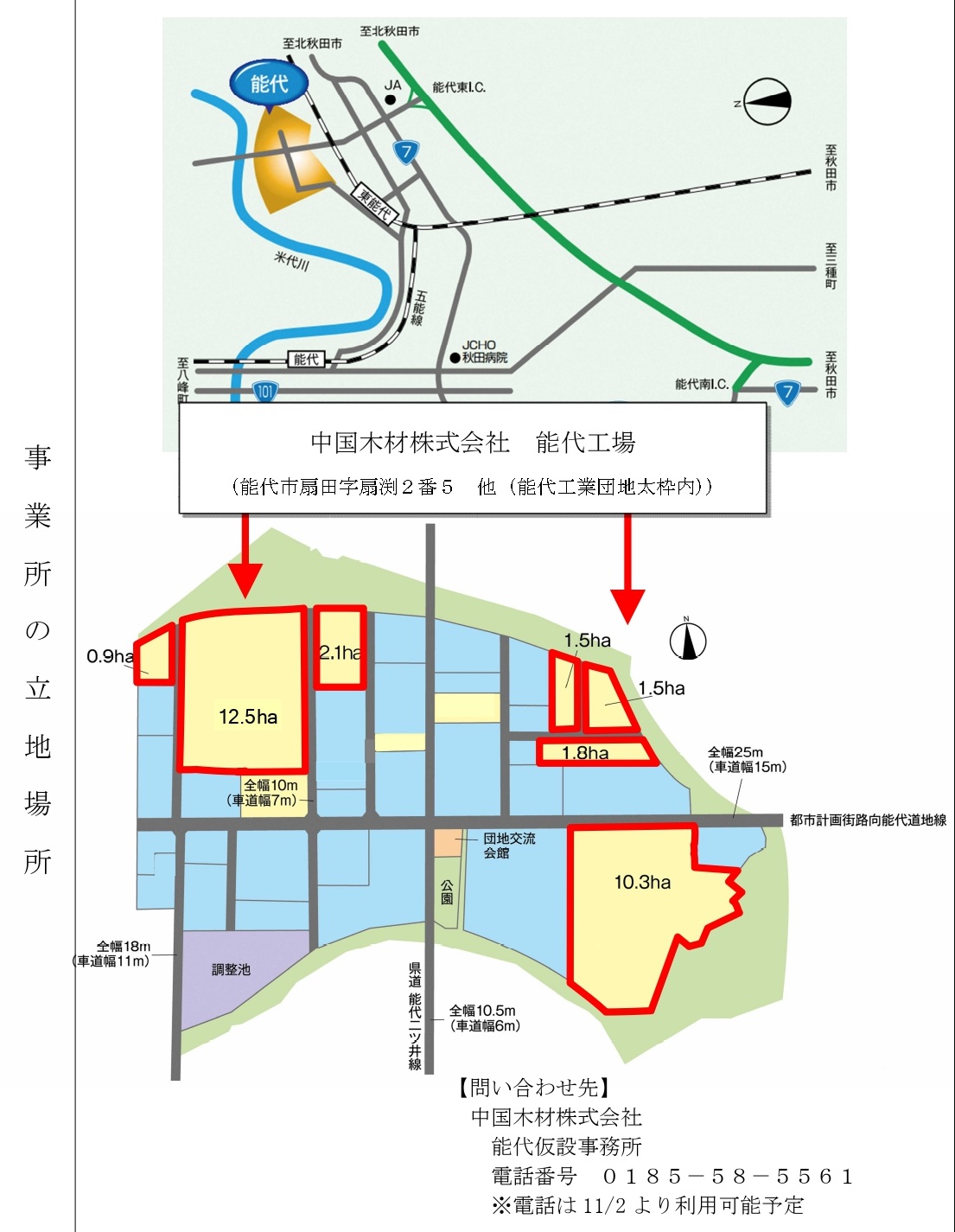

遠藤理事長が口にした中国木材の秋田進出は、昨年5月に公表された*1。能代市扇田の県営能代工業団地内に約9万4,000坪(約31万m2)の用地を取得し、製材工場、集成材工場、小径木等未利用材加工施設、木材乾燥施設、木質バイオマス発電施設などを一体的に建設する大型プロジェクトが計画されている。今年4月には造成工事に着手し、2024年1月には製材工場が稼働を始める予定だ。

中国木材は、国内で5つの国産材工場を操業している。6つ目の加工拠点として、秋田県の能代市を選んだ理由は何か。東北地方には初進出になるが。

弊社の日向工場がある宮崎県はスギの生産量が日本一であり、第2位が秋田県だ。とくに米代川流域には良質で豊富な森林資源があり、原木を安定的に確保できる。また、能代港が近くにあり、木材流通拠点として利用できる。

なるほど“地の利”があるわけか。ところで、能代工場に続く新工場を建設していく構想はあるのか。

全国の要所に大型の国産材工場を整備していきたい。能代工場の稼働を待たずに一気に進めることも考えている。(後編につづく)

(2021年12月16日取材)

(トップ画像=中国木材能代工場の立地場所、資料提供:中国木材)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。