■出席者■

堀川保幸・中国木材(株)代表取締役会長

山田壽夫・木構造振興(株)代表取締役

遠藤日雄・NPO法人活木活木森ネットワーク理事長(進行)

目次

中国木材の5工場で年間100万m3以上消費、収益性向上

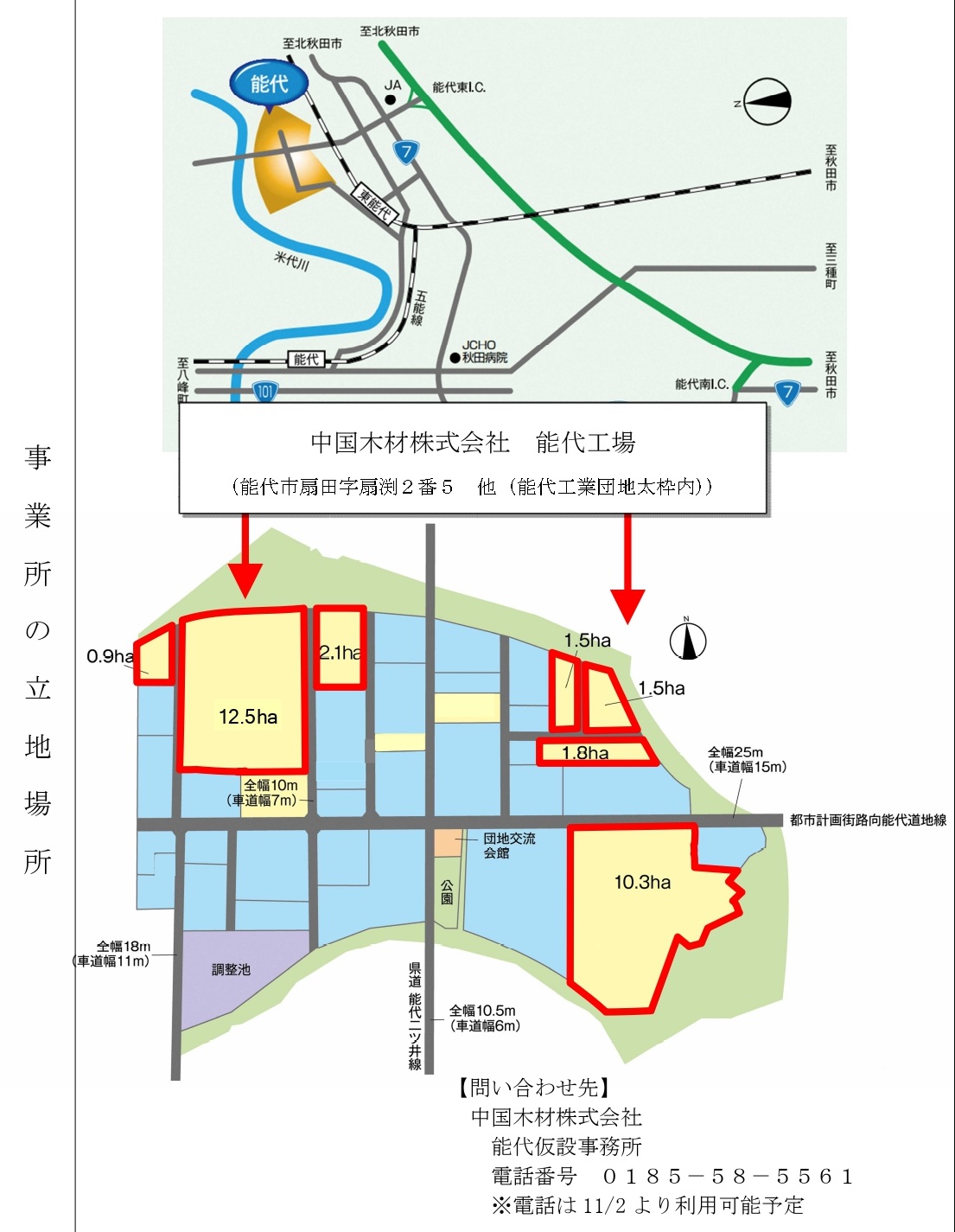

中国木材が秋田県能代市に新工場を建設するというニュースは、全国の国産材関係者に驚きをもって迎えられた。国内最大の製材メーカーが東北に初進出して国産材工場を稼働させると、業界地図は一変するだろう。ところが堀川会長の構想はさらに先を行っているようで、能代工場の操業を待たずに、各地に大型工場を立ち上げることも考えているという。そこまで積極果敢な事業方針をとるのはなぜか。

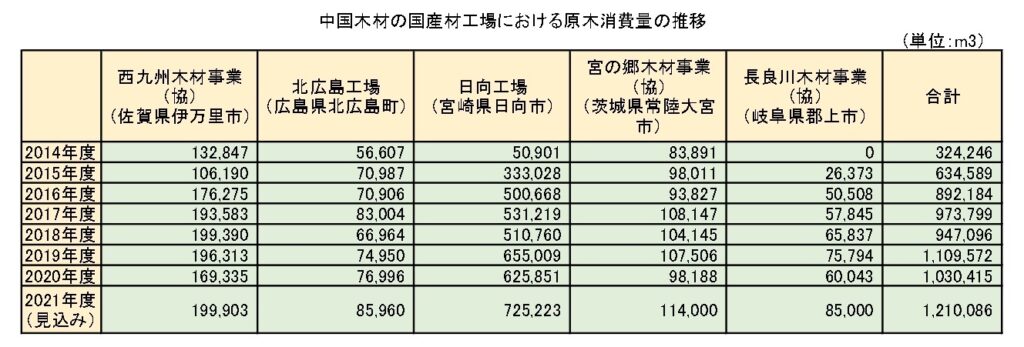

国産材工場の経営が軌道に乗ってきたからだ。弊社は、佐賀県伊万里市、広島県山県郡北広島町、宮崎県日向市、茨城県常陸大宮市、岐阜県郡上市の5か所で国産材の製材事業を行っている。各工場の原木(丸太)消費量と製品出荷量は着実に増えてきており、5工場を合わせた年間の原木消費量は100万m3を超えるようになった。

5工場の中では、2014年に稼働を始めた宮崎県の日向工場の事業量が抜きん出ているが、これが国産材工場のモデルになると考えていいか。

そうだ。「日向モデル」を能代工場などでも実践していきたい。やはり事業規模を大きくしないと競争力はつかないし、安定的に利益を出していくことも難しくなる。

規模のメリットが活きる「日向モデル」を展開、欠品ゼロに

「日向モデル」のポイントを教えて欲しい。国内最大の国産材工場であることはよく知られているが。

まず山から出てくる原木はすべて受け入れる。それを小径木、中径木、大径木の各工場で効率的に製材する。今は木材乾燥をきちんとして、集成材などに加工しないとなかなか売れない時代だ。だから、天乾場(天然乾燥を行う土場)をしっかりと確保しなければいけない。日向工場には4万坪の天乾場があるが、もっと広げたい。10万坪くらいあってもいいだろう。

日向工場には大型の木質バイオマス発電所があり、これが収益性を高める原動力になっているようだが。

発電の燃料には工場内で発生するオガ屑やバークを用いているので、資源の有効利用になり、環境にもいい。バイオマス発電事業も大型化しないと収益が上がらない。出力2,000kWの発電所と2万kWの発電所では、コストに3倍くらいの開きがある。日向工場では1万8,000kWの発電所を稼働させているが、1万4,500kWの第2発電所を増設している。合わせて3万2,500kWになると、さらに収益性が高まる。

能代工場に続く国産材工場にもそのくらいのスケールが求められるということか。

製材した製品を大量にストックするスペースも必要だ。従来の国産材製品は、欲しい時に入手できないなど、あてにならないところがあった。弊社は、絶対に欠品しないことを基本にして、多品種即納をモットーに、あてになる国産材製品を供給していく。そのためには、原木の受け入れから製材、在庫と出荷、発電までをできるだけ同一の敷地内で行ってコストダウンを図る必要がある。できれば20万坪くらいあるといい。

木材加工の競争力は国際水準に、問題は素材生産と再造林

そこまでスケールメリットを追求するのは、国際競争力を重視しているからか。

人口が減少しているので日本国内の住宅需要はいずれ落ち込む。それに備えて、国産材製品を輸出できる体制を早く整えなければならない。日向工場も能代工場も、コンテナ輸出ができる港湾施設が近くにあり、立地上のメリットになっている。

山田社長は、国産材業界の国際競争力についてどのようにみているか。

製材など木材部門については、かなり競争力がついてきた。最新の木材需給表(2020年)によると製材用材の自給率は47.2%、合板用材は47.0%にまで上昇している。国産材工場の規模拡大とコストダウンが進んでいることの表れだろう。

今回のウッドショックで、欧州産のホワイトウッド集成材の柱は一時5,000円/本近くの高値になったが、中国木材などが供給している国産の集成材は1,750~2,000円/本の価格水準を長年保って戦ってきた。それだけ低コストで生産することが可能になっている。

問題は、素材生産や造林部門の競争力をどう高めていくかだ。

世界が人工林で競争する時代になり、山元のコストダウンがより厳しく問われるということか。

日本国内における素材生産の生産性は1日1人当たり7~9m3くらいまで上昇してきた。しかし、世界の先進林業国は、40 m3くらいまで生産性を高めている。まだ開きが大きい。

例えば、ニュージーランドの人工林面積は約170万haで、年間3,000万m3の伐出を行っている。日本の年間伐出量も約3,000万m3だが、人工林面積は約1,000万haなので、生産性という観点では差がある。ニュージーランドでは、3,000万m3の伐出量を約4,000人の林業従事者がこなしている。これに対し、日本の素材生産関係の従事者は2万人で、5倍の人手をかけていることになる。

山も大型化へ、スギ・ヒノキ林のポテンシャルを引き出す

日本林業が真の国際競争力をつけるには、その5倍の差を埋めていかなければならない。そのためには、伐出や再造林を行う山も大型化することが必要だろう。弊社は社有林を約1万haまで増やしてきたが、小さな山でも買ってもっと広げていきたい。

昨年から木材価格が上昇し、素材生産業者まではそれなりの利益がもたらされたが、山元(森林所有者)まで十分な還元があったかというと疑問だ。アメリカやニュージーランドでは、森林に投資したら年5%以上の利回りになるというPRが行われている。日本の山でもそうしたことができないか。それだけのポテンシャルはあるはずだ。再造林が進まない問題にしても、エリートツリーなど成長のいい苗木を利用してha当たり800本植えに転換したら大幅なコストダウンが実現できるし、労働力の不足にも対応できる。

日本には循環利用できるスギ人工林が440万ha、ヒノキ人工林が260万haある。これは世界的にみても十分に競争力のある資源だ。

まだまだ議論したい論点はあるが、今までのやり方を根本的に見直すべき時期に来ていることは間違いない。今年は、新・国産材時代に向けて大胆に舵を切ることが問われる年になるだろう。

(2021年12月16日取材)

(トップ画像=議論を交わす(左から)山田、堀川、遠藤の3氏)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。