複合要因で「木材パニック」「第3次ウッドショック」到来

外材価格の高騰と品不足が深刻化している。林野庁が4月14日に開催した中央需給情報連絡協議会の臨時会合*1では、「基礎工事をやっても、上棟がみえない。工期竣工がみえない。プレカット工場でも新規の工務店の受注は制限している」(JBN・全国工務店協会)、「昨年12月から資材の入手が容易という回答はゼロ。減産を余儀なくされているプレカット工場も出てきている。5月、6月はさらに状況は悪化する見込み」(全国木造住宅機械プレカット協会)、「契約しても1年後というような状況になると客も住宅を購入しなくなってしまう」(日本木造住宅産業協会)など厳しい見方が相次いだ。

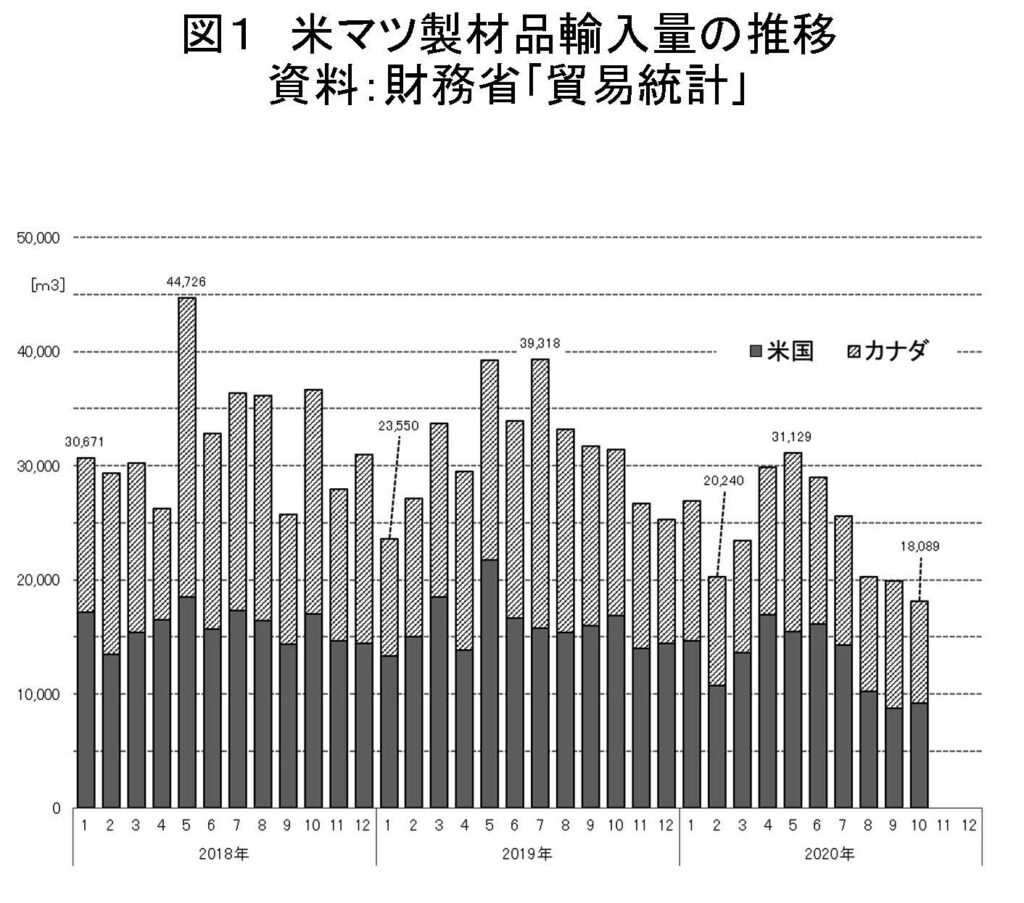

一例として、米マツ製品の輸入量をみると図1のように推移している。このほかの外材製品も入手が難しくなっており、「木材パニック」や「第3次ウッドショック」とも呼ばれるような状況だ。簡単におさらいしておくと、「第1次ウッドショック」は、1992~93年に北米西海岸を中心とした環境問題にからんで米材価格が高騰し、世界的にムク(無垢)材からエンジニアードウッドへの転換が進む契機になった。「第2次ウッドショック」は、インドネシアの森林伐採制限に起因する2006年の木材価格高騰で、日本の合板業界は国産材利用へ大きく舵を切ることになった。これまでの2度の「ショック」と現状は、どこがどう違うのだろうか。

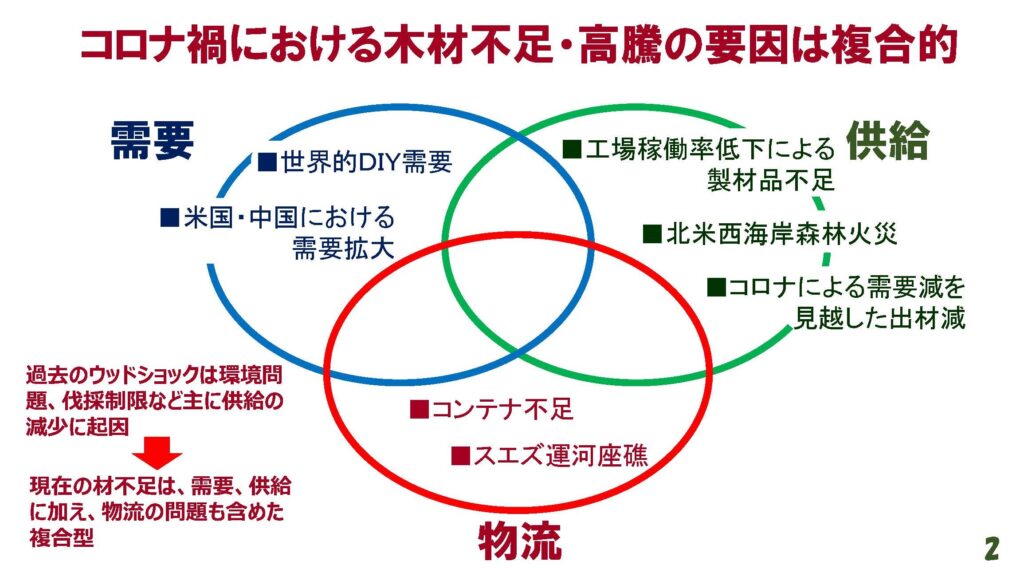

今回の「ショック」は、複合的な要因が重なって起きた現象ととらえるべきだろう。第1~2次「ショック」は、環境問題や伐採制限など供給側(サプライサイド)の事情で発生した。これに対して、今回の「ショック」には、図2のように様々なファクターが絡んでいる。その中で特異なのは、コロナ禍にもかかわらず米中両国で想像以上の木材需要が生じていることだ。これに対して木材供給が追いついていない。これにコンテナ不足など物流の停滞が拍車をかけている。

中国向けスギ丸太輸出は“イケイケドンドン”という状況

人口減少の日本は住宅市場が縮小傾向にある。我々がそこばかり気にしていたら世界の木材市況は激変していた。いつの間にか日本は「蚊帳の外」になっていたというわけか。

1990年代後半以降、環太平洋の木材需要は米国と中国を楕円の焦点とするような形で展開してきた。この頃から日本の木材市場は地盤沈下を余儀なくされていたが、今回の事態でそれが一層露わになったとみるべきだろう。

それにしても素朴な疑問が残る。コロナ禍にもかかわらず、なぜ米中両国は急速に木材需要が回復したのか。

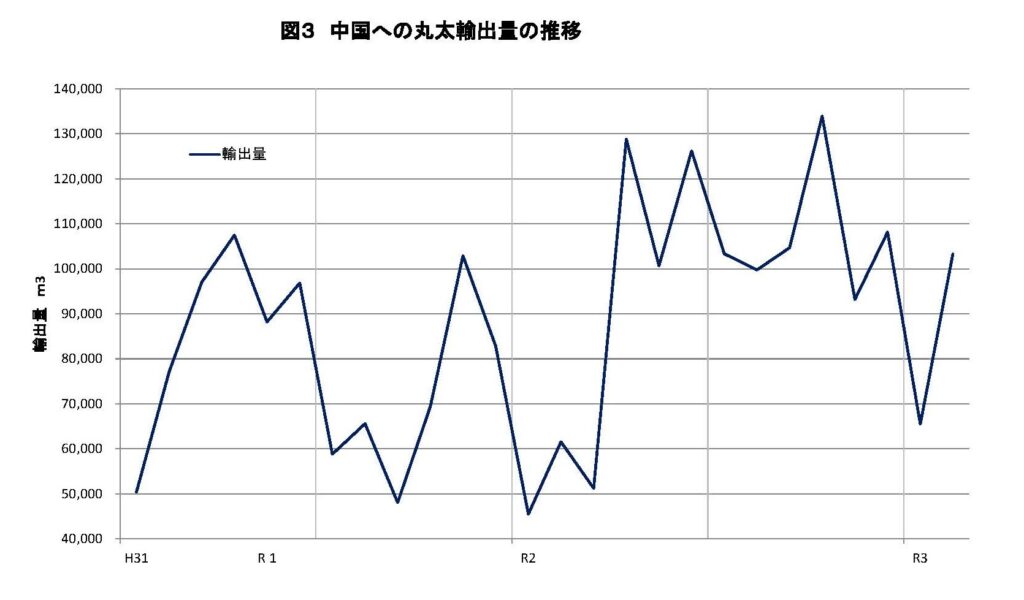

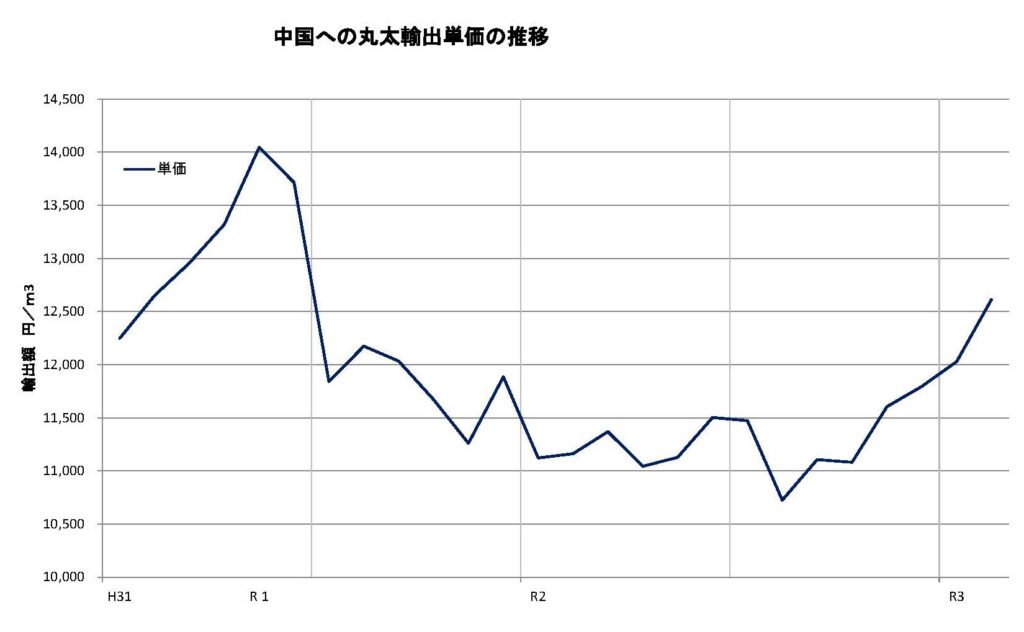

中国については、真偽のほどはともかくとしてコロナ禍を封じ込め、「世界の工場」としての活動を再開したことが大きい。これに伴って、昨年(2020年)4月から国産材丸太の対中輸出量が増えている(図3参照)。また、同年後半から国産材丸太の輸出価格も上昇している(図4参照)。

豪州との国交悪化などによって中国の丸太の輸入量が減少していることも関係しているが、今のところスギを中心とした国産材丸太の輸出は、“イケイケドンドン”という状況だ。今年3月上旬時点で、輸出用の長さ4m・尺上スギ丸太は、C材暮らすであっても志布志港(鹿児島県)着値がm3当たり1万500円となっている。スギ大径材に対する日本国内での需要が乏しい中で、この価格は関係者によってウェルカムだ。南九州の森林組合も積極的にスギ丸太を中国へ輸出しているが注文に応じきれず、「オール九州」で取り組もうと、北部九州の森林組合や県森連などへ連携を求める動きが活発になっている。

巣ごもり+低金利が潜在需要を刺激、「バブル」の恐れも

当面の最大の関心事は、米国の住宅市場がどうなるかだ。

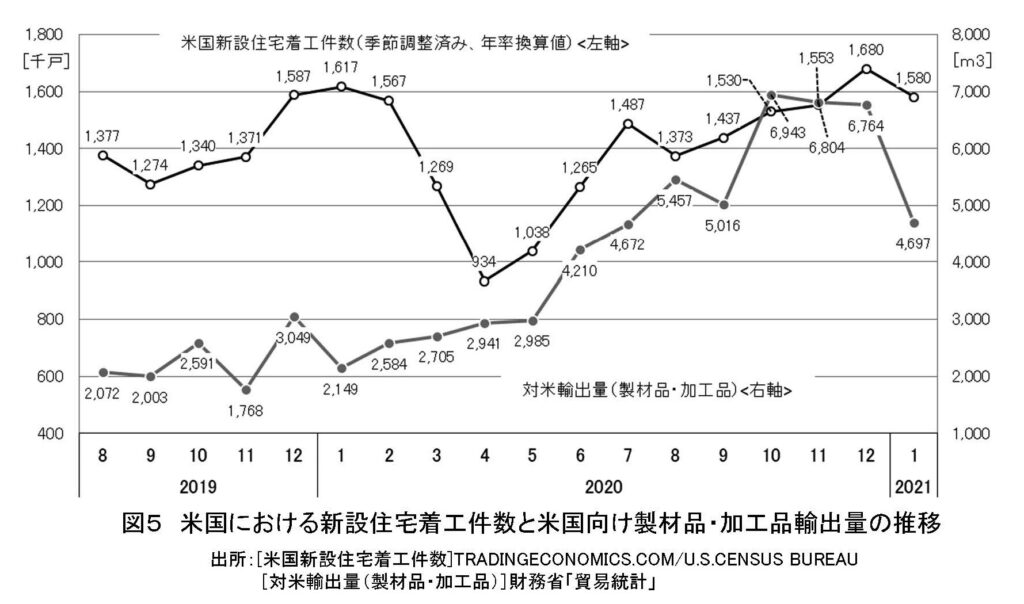

図5をみて欲しい。米国の新設住宅着工件数(年率換算値、季節調整済)と日本からの製材品輸出量の相関関係を示したものだ。着工件数は、昨年1月の161万7,000戸をピークに、以後減少した。これは明らかにコロナ禍の影響だ。しかし、同年4月の93万4,000戸をボトムに急速に回復している。これに伴って、日本からの製材品輸出量も増加している。

新型コロナ感染者数が日本とは比べものにならないほど多く、しかも大統領選挙で国論が二分されていた“有事”のときに、なぜこのような住宅市場の急回復が起こったのか。

コロナ禍の“巣ごもり”によってテレワークなどが頻繁に行われるようになり、潜在的な住宅取得願望を刺激した。これに歴史的な住宅ローンの低金利(3%)が相俟って需要が急増している。ただし、実需とは別に投機的な動きがあることも否定できない。かつてのサブプライム住宅ローン破綻の二の舞とならなければいいのだが。

確かに、「新型コロナバブル」の様相を内包していることが懸念される。「バブル」が弾ける危険性はないのか。(中編につづく)

関連記事

*1外材価格高騰に警戒感、臨時協議会を開く、国産材ニーズ強まるが短期の増産は困難

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。