目次

最も人気がある北米広葉樹材も品質低下、主体は3次林に

──海外からの原料調達に関する最新の状況を教えてほしい。

松尾会長 最も人気があるのは北米の広葉樹材で、ホワイトオーク、ウォルナット、ブラックチェリー、ハードメープルなどを求めて世界中から業者が集まってくる。もちろん、我々も買い付けに行くが、昨今の円安の影響もあって買い負けることがある。

原料の確保を巡る競争はどんどん厳しくなっている。

──北米産広葉樹材の供給力はどうなのか。

松尾 量的には潤沢だが、質的には低下してきている。すでに1次林(オールドグロス林)は伐り尽くされ、2次林もなくなってきており、3次林が主体になっている。これに伴って、径級が細く、節や曲がりの多いものが増えてきた。従来は使わなかったものでも使わざるを得ないのが実情だ。

東欧、中国、ロシア、アフリカ…いずれも買い付けが困難に

──北米以外の産地の状況はどうか。

松尾 ヨーロッパは、旧東欧地域の開拓が進んでおり、ポーランドやルーマニア、旧ユーゴスラビアなどから供給されるビーチ、オーク、シカモア、ホワイトアッシュなどが人気樹種となっている。だが、これらにも品質的な問題がある。インフラの整備も進んでいないので、買い付けに行っても購入条件が厳しく、少量しか買えない。全般的にリスクの高い地域といえる。

中国やロシアにも天然の広葉樹林があるが、中国は伐採禁止措置を強化しており、ロシアもナラ、タモをワシントン条約の希少樹種に指定して、資源保護に乗り出している。

このほか広葉樹材の産地としてはアフリカもあるが、ここも伐採禁止や輸出禁止の樹種が増えている。アフリカ諸国は、ヨーロッパに優先的に売る傾向があり、最近は中国の業者が大量に買い付けるようにもなっているようだ。日本の業者がコンテナ1台、2台で買おうとしても、相手にされない場面も出てきていると聞いている。

──日本の国際競争力が落ちてきているということか。

松尾 海外の産地国は、環境保護を前面に出して、広葉樹資源を戦略的に取り扱おうとしている。供給量を調整しながら輸出することで価値を高めようとしているのだろう。

こうした中で、世界でトップクラスの森林国である日本としては、もっと国内資源の有効活用に目を向ける必要がある。とくに、国産広葉樹の用途開発には大きな可能性がある。

5樹種それぞれに個性があり有望、弱点を活かす使い方も

──今回の調査事業では、センダン、チャンチン、チャンチンモドキ、ユリノキ、ハンノキの5樹種について商品化を検討したが、どう評価しているか。

松尾 5樹種それぞれに個性があり、多くの発見があった。なかでも、チャンチンは木目が非常にきれいで、弊社(空知単板工業(株)、第422・423号参照)の顧客からも「ぜひほしい」と言われたほどだ。センダンも木目がはっきりしており、ツキ板の原料として期待できる。

また、ユリノキやハンノキの成長の早さにも驚かされた。我々が確認したケースでは、18~19年生のユリノキで胸高直径が45~50㎝に達していた。合板やフローリングの原料として有望だろう。

──品質面ではどうか。

松尾 樹種ごとの特性を踏まえて評価していくことが重要だ。例えば、ハンノキは強度がないが、逆に軟らかさを活かした使い方が考えられる。幼稚園や老健施設のリハビリコーナーなどでは、転倒してもケガをしにくいハンノキのフローリングの方がマッチする。

どういう広葉樹がどれだけあるのか、国内資源の把握が急務

──これから国産広葉樹の利用を広げていくための課題は何か。

松尾 今回調査対象にした5樹種のほかにも、まだまだ未開発の樹種があると考えられる。だが、国内にどういう広葉樹がどれだけあるのかというデータが整備されていない。商品化の大前提は、原料を安定的に調達することであり、そのための情報がほしい。

──海外から輸入される広葉樹材に対して、国産の広葉樹材は競争力を持てるか。

松尾 国内外を問わず、無欠点で年輪が均一の大径広葉樹材を入手しようとしても、現実にはほぼ不可能だ。むしろ最近は、節や曲がりなどを含めた木それぞれの個性を活かすことが重視されてきている。まだ主流とまでは言えないが、あえて欠点を入れた商品をつくることで、天然・自然のよさを伝えようとする業者もおり、設計・デザインサイドからもそうしたニーズが出てきている。 いわゆる銘木への需要が減り、個性的な木への需要が増えてきているのがトレンドであり、我々の原料の買い方も少しずつ変わってきている。こうしたマーケットニーズの変化に柔軟に対応していくことで、国産広葉樹の市場が広がっていく。続きはこちら。

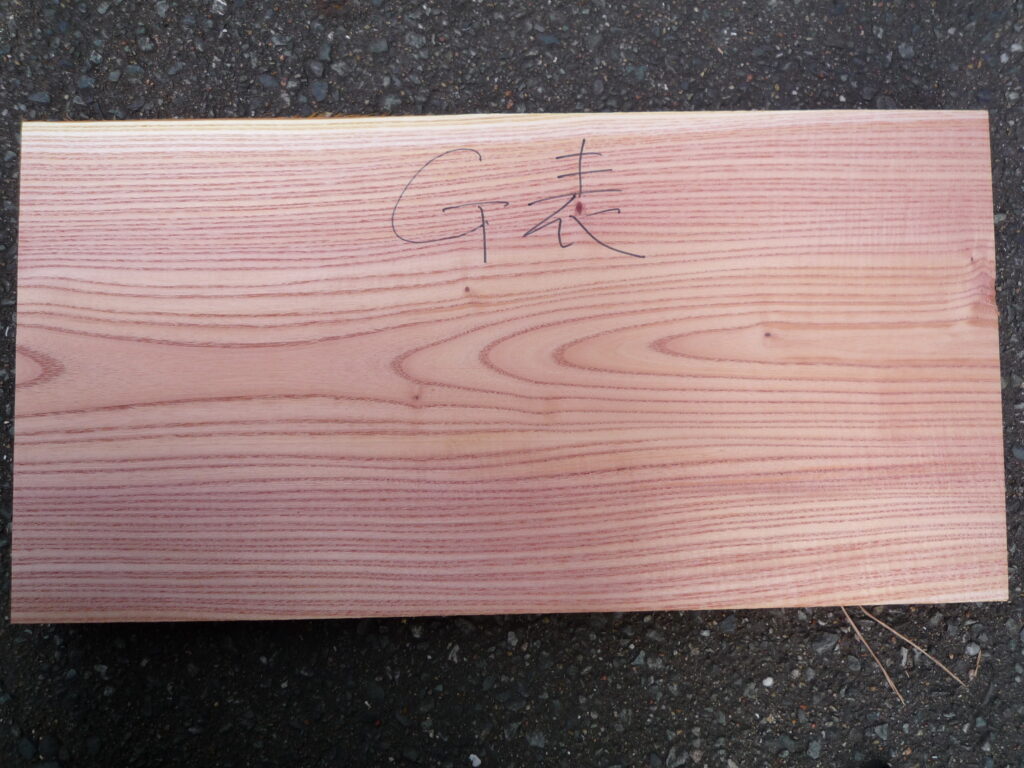

(トップ画像=早生広葉樹材でフローリングを試作(空知単板工業))

この記事の特集はこちら

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。