30年前に植えられた“エース”、幹曲がりの欠点克服へ

熊本県上益城郡甲佐町にある県林業研究指導所の展示園(試験林)。ここに生育しているセンダンが、早生広葉樹の“エース”として注目を集めている。

今から30年前、当時の細川護熙・熊本県知事の号令により、同展示林にセンダンを含む52種の広葉樹が植え付けられた。収穫まで40~50年を要するスギ・ヒノキに代わる、新たな造林樹種を求めての試験植栽だった。そして最も有望な成長ぶりをみせたのがセンダンであり、現在の平均胸高直径は50cm以上、平均樹高は20mを超えている。

センダンは、もともとケヤキの代替材として単発的に市場に出てくることがあり、スギ・ヒノキを上回る値がつくことも珍しくない。

だが、センダンの自生木は若いうちから枝分かれが激しく、幹曲がりが生じやすいという欠点がある。ケヤキの代替材となるには直材部分が4mは必要だが、なかなか該当する自生木は見つからないのが実情だ。

そこで熊本県では、センダンの幹曲がりを抑制できれば、造林樹種として通用すると見定めて、技術開発に取り組んできた。まず、ha当たり7000本という高密度植栽を試みたが、これだけの超密植でも初期の幹曲がりの影響は残り、直径成長も落ちる結果となった。そこで、植栽密度をha当たり3000本にして、枝打ちを行ってみたが、これでも幹曲がりを矯正する効果は小さく、枝打ち後の材部の変色も問題となった。

どうすれば幹曲がりを克服できるのか──試行錯誤を続ける中で、ブレークスルーとなったのが、「芽かき」だった。

「芽かき」を2年やれば真っ直ぐに、初の施業体系作成

センダンの幹曲がり防止対策として「芽かき」を取り入れるようになったのは、平成8年のある出会いがきっかけだった。当時、研究員だった横尾謙一郎氏(現・県北広域本部農林水産部林務課参事)が、天草郡苓北町の林業家・福田富治氏(当時67歳、平成24年に死去)を訪ねた際に、「芽をかげば真っ直ぐになるはずだからやってみて」とのアドバイスを受け、早速実践に移した。その結果が良好で、「センダンの施業が劇的に進んだ」と横尾氏は振り返る。

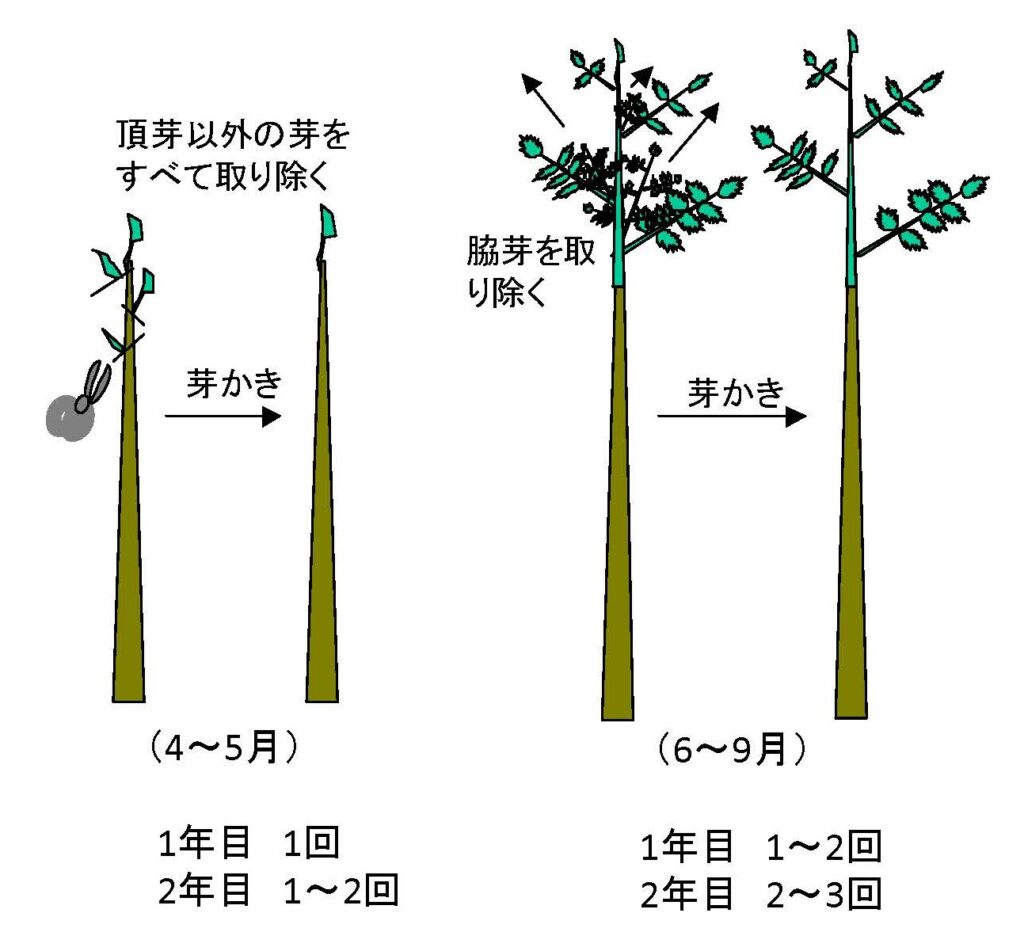

芽かきは、頂芽以外の脇芽をすべて取り除く作業で、頂芽が出芽しない場合は、最も高い位置の脇芽だけを残して、他の脇芽を除去する。栄養を樹木の最上部に集中させることで、樹形が通直になる。

作業は、新芽の出る春から夏にかけて行うが、センダンは植栽後2年で樹高が6mくらいになる。4mの直材を得る観点からすると、「2年間だけ芽かきをすればいい」(横尾氏)ということになる。

芽かきの有効性に手応えを得た熊本県は、平成13年に展示園内に「芽かき試験地」を設け、幹曲がりの抑制効果や樹高・直径成長との関係、植栽密度などに関するデータを収集・分析してきた。これまでの研究から、センダンの旺盛な成長力を損なわずに幹曲がりを抑えるにはha当たり400~600本の疎植(植栽間隔は4~5m)が最適であり、他の樹種による防風帯の設置や混植をすることでセンダン特有の「こぶ病」(伝染性)も防げることがわかってきた。

また、県内各地で行ってきたセンダンの試験植栽の結果から、尾根筋では成績が悪くなり、土壌養分・水分が豊富な谷筋や平地が植栽適地であるとの結論が得られている。間もなく、これらのノウハウをまとめた、日本初の“センダン版短伐期施業体系”が公表される予定だ。

耕作放棄地など地力の高い平地に優良苗を植え増産体制に

15~20年伐期のセンダンに関する技術開発を主導してきた熊本県林業研究指導所の中尾忠規所長は、「これを突破口にして、他の早生広葉樹の可能性を広げていきたい」と話している。市場が成熟し、多様化の時代といわれる中では、「短期間で収入を得られる“持ち駒”を多く持っておくことが重要になる」(中尾所長)。そのトップランナーに位置づけられるセンダンについては、これから優良苗の生産と植栽面積の拡大を本格化させる方針だ。

とくに植栽地として有望視されているのが、耕作放棄地をはじめとした人家に近い平地で、管理がしやすく機械化も進めやすい。すでに、県内の水田跡地やクヌギ林の跡地などでセンダンの植栽が始まっている。

センダンの優良家系も選抜されており、苗木づくりに本腰を入れる業者も出てきている。あとは、センダンの需要先が広がれば、増産=供給力アップに弾みがつくる。この面でも、有力なパートナーが九州の中で登場してきている。続きはこちら。

(トップ画像=甲佐町の展示園(試験林)に生育しているセンダン、芽かきを行ったので通直になっている)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。