目次

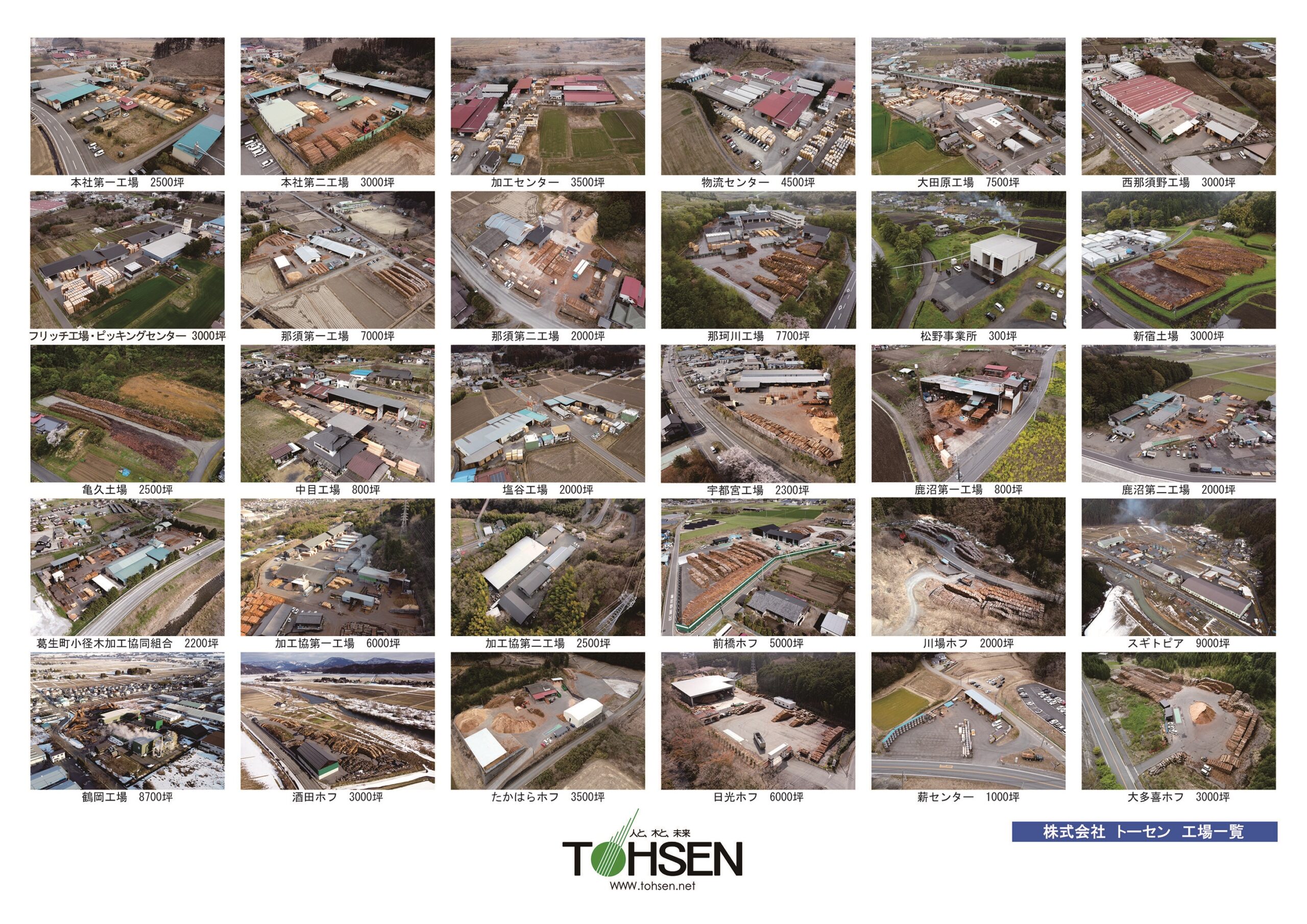

グループ全体で30工場、原木消費量は発電用を含めて40万m3に

トーセンの東泉社長は、4月25日に全国団体である国産材製材協会の会長に就任した*1。このほかにも、栃木県の木材業協同組合連合会理事長や木材需要拡大協議会会長、矢板市の商工会会長など多くの要職を兼務している。

遠藤理事長とは2000年代初めに同社が木材乾燥に本格的に取り組み始めた頃から親交が続いており、折に触れて情報交換などを行ってきている。ただ、同社の事業全般を把握した上で、今後の事業戦略について「対論」するのは、2010(平成22)年以来13年ぶりとなる。

2010年の1月にトーセンの本社を訪ねたときには、「母船式木流システム」によって提携工場が増えており、グループ全体で21工場に達し、年間原木消費量は20万m3になっているという話だった。あれから10年以上が経過し、現在はどのくらいの規模になっているのか。

グループ全体では30工場になっており、敷地面積を合計すると10万坪くらいになる。今も中小零細規模の工場から提携などを希望する話が来ており、新工場を建設する計画もあるので、今後も工場数は増えていくだろう。

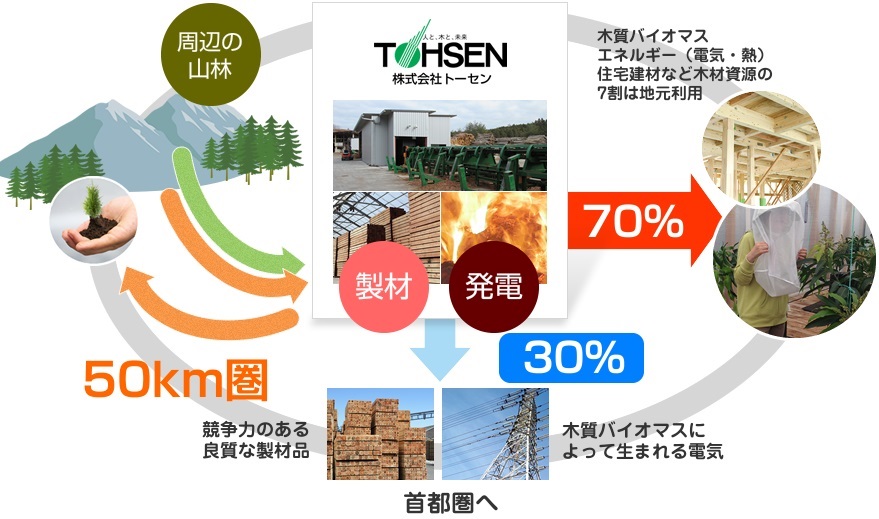

年間原木消費量は製材事業で約30万m3になっており、木質バイオマス発電事業でも約10万m3を使っているので、全体では40万m3くらいになる。

グループ全体の年商や社員数はどのくらいになっているのか。

年商は約145億円、社員数はグループ全体で約350名になっている。

集成材、2×4材、DIY、バイオ発電などで木を使い切る

かつて南氷洋で盛んだった捕鯨の母船とキャッチャーボートに着想を得た「母船式木流システム」は、国産材製材業界に新たなビジネスモデルを提示した。それがここまで発展してきたことの持つ意味は大きい。キャッチャーボートにあたる提携工場はそれぞれの得意分野を活かし、母船工場が乾燥をはじめとした品質管理と需要開拓を担うという役割分担がうまく機能しているということだろう。

提携工場は、なるべく山に近いところで操業し、地元の森林組合と連携しながら原木(丸太)を直接仕入れて、1次加工したものを母船工場に持って来るという仕組みづくりをこの2年くらいかけて充実させてきた。

地域材は出材量が増えてくると、どうしてもB材や曲がり材などの割合が増えてくる。それをいかに利用していくかがポイントになる。

そのために、集成材や2×4材、DIY用材などのほか、バイオマス発電事業も行うようにしたのか。

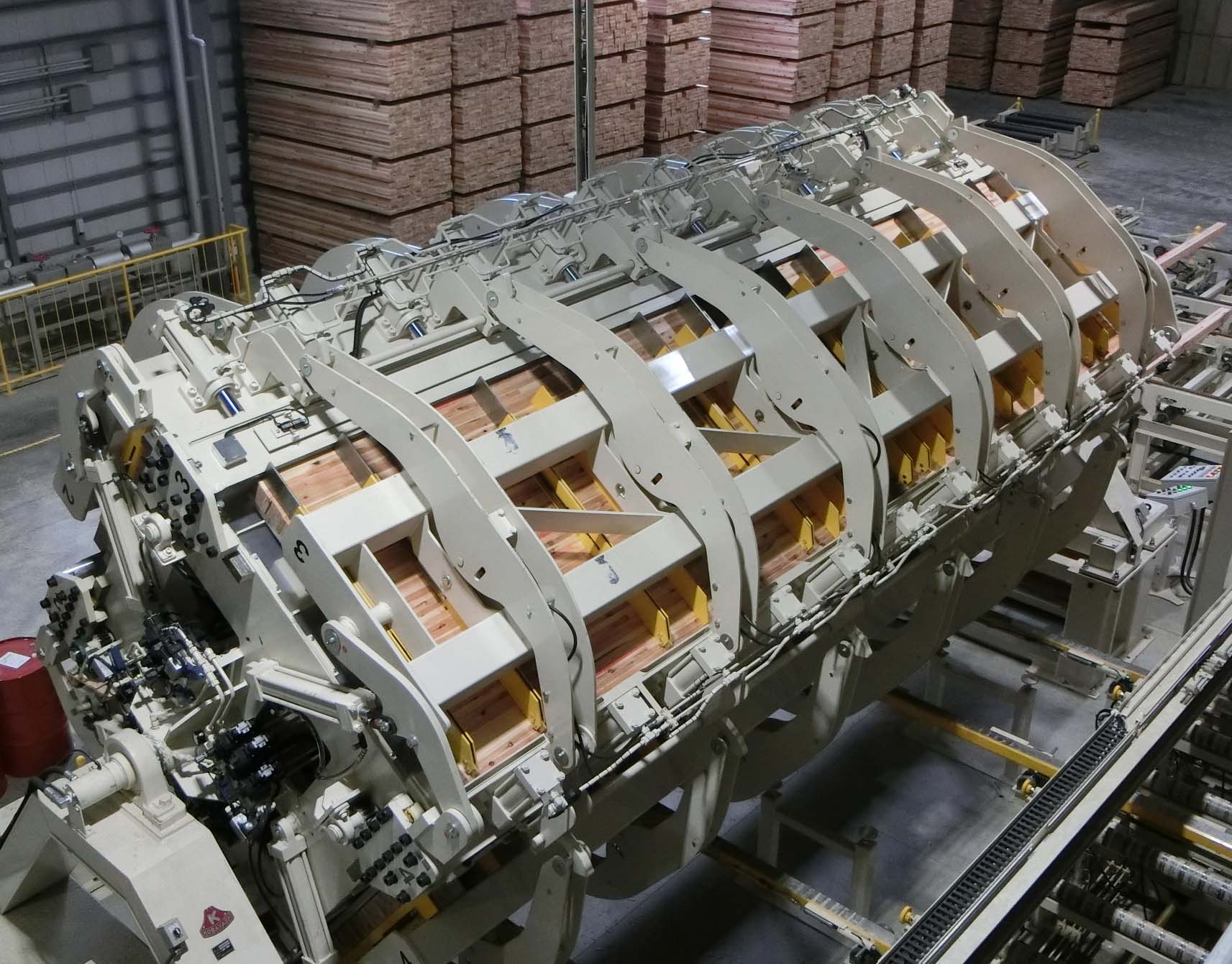

そうだ。今は主にB材はフィンガージョイントして間柱を多くつくっている。また、元口部分からは節の少ないものがとれるので、ホームセンター向けのDIY用材に加工して出荷している。チップはバイオマス発電や木材乾燥の燃料になり、おが粉はきのこ栽培の菌床に使える。このように木を捨てることなく、すべて使い切るようにしている。

A材からD材までを有効活用する仕組みができてきたということか。

弊社は、小さな小径木加工工場からスタートし、当初は母屋角(もやかく)などをつくっていた。その後、人工乾燥機を積極的に導入して、間柱など生産品目を増やして事業を広げてきた。バイオマス発電事業にも早い時期から参入して、木をムダにしない体制づくりを進めてきた。

現在、バイオマス発電所は、(株)那珂川バイオマス(栃木県那珂川町)と(株)鶴岡バイオマス(山形県鶴岡市)の2つを直営で稼働させている。木の仕分けや活かし方がわかっている製材業者がバイオマス発電事業をやるのが1番いいし、やるべきだと考えている。

約1,000haの森林を管理・経営し、直営チームで伐出と造林を行う

トーセンの会社案内を見ると、主要事業の1つに山林経営を位置づけているが、どのように取り組んでいるのか。

8年ほど前から山林の買い取りや経営の受託、林業従事者の育成などに力を入れている。製材業が成立する大前提は、原木を安定的に確保することだ。我々は板前のようなもので、まな板の上に材料が来ないと仕事にならない。我々の材料、つまり原木は山から生み出されるので、もっと山に入り込んでみようとしたら、人手不足や再造林が進まないなど様々な課題が見えてきた。それらを解決するためには、我々自身が動かなければならないと考えた。

一般の製材業者は、原木を製材品に加工して出荷できればそれでいいという考え方でやっているところが多い。トーセンのように山林事業に本格的に参入するのは、今後を睨んだ先駆的な動きといえる。

山林の買い取りを進めているということだが、保有面積はどのくらいになっているのか。

保有面積は約810haになっており、経営を受託している管理面積も合わせると約1,000haになる。林業は儲からないと言われているが、我々のような“出口”を持っている企業がやれば、補助金も利用しながらビジネスとして回せる可能性がある。

山の手入れなどはどのようにやっているのか。

4年ほど前に4人で林産チームを編成し、直営で伐出事業を行えるようにした。今では自社林から年間3万m3くらいの素材生産を行っている。また、林産チームとは別に、造林を行うチームも最近つくった。この地域でも主伐が増えてきているが、跡地に造林をする人手が足りない。この部分をカバーしていきたい。

山づくりまで事業領域が広がっているとなると、旧来からの製材業の範疇には収まらなくなる。

当社が目指しているのは、製材業に軸足を置きながら地方創生に貢献することだ。そのためのプランを準備し、いよいよ実行に移すときに来ている。(後編につづく)

(2023年 4月 20日取材)

(トップ画像=トーセングループの工場一覧)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。