林業と木材産業で外国人材の受け入れ拡大へ、省令など改正

林業・木材産業界が直面している最大の問題は、言うまでもなく担い手の確保・育成だ。人口減少国になった日本でフレッシュな人材を呼び込むのは容易なことではない。

その中で、ようやく突破口となる制度見直しが整ってきた。これまで報じてきたように、外国人材の受け入れ拡大に向けて、特定技能制度や技能実習制度が改正されたのだ。ただ、仕組みそのものが少々混み入っており、ハッキリ言ってわかりにくい。順を追って噛み砕きながら解説していこう。

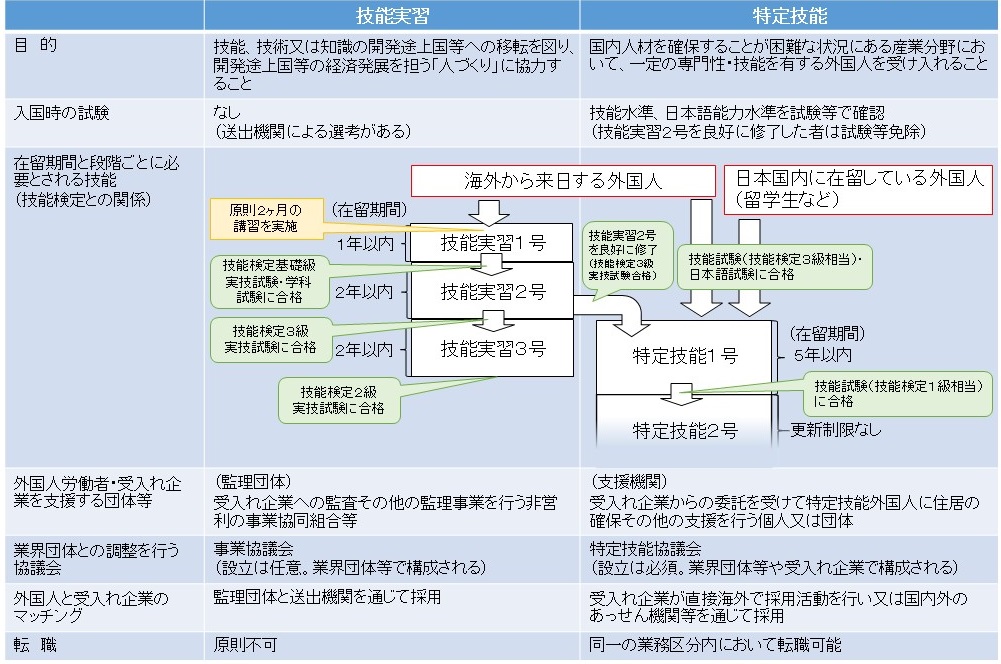

まず大前提として抑えておきたいのは、外国人材を確保する国(政府)公認の仕組みとして、特定技能制度と技能実習制度の2つがあること。

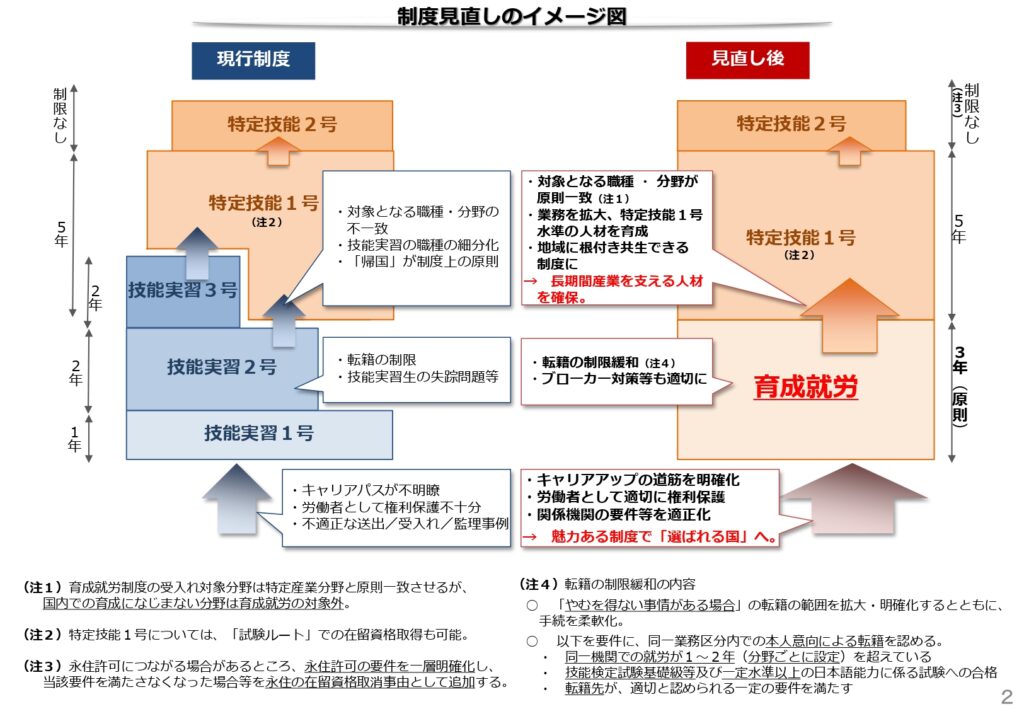

このうち技能実習制度は3年以内に廃止されて育成就労制度に衣替えするのだが*3、その話にここで突っ込むと頭が混乱してくるので、とりあえず現段階ではスルーする。

では、特定技能制度の改正ポイントからみていこう。

「技能測定」と「技能検定」の2種類の試験が新たに始まる

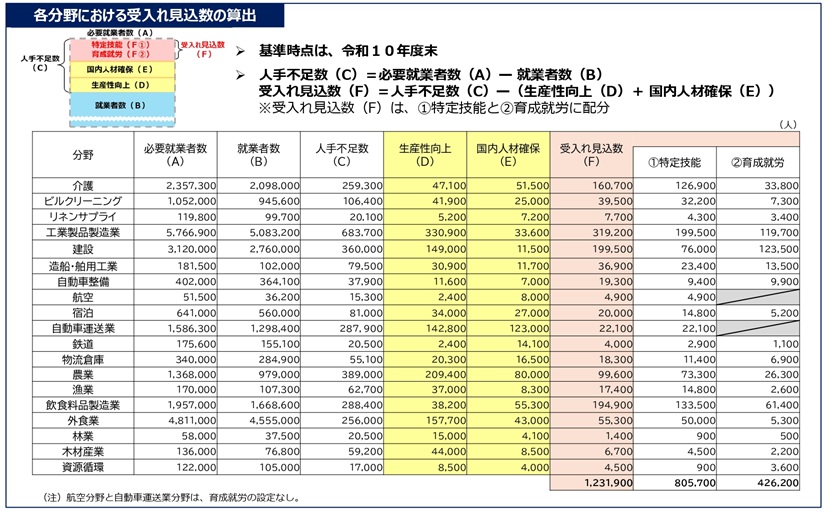

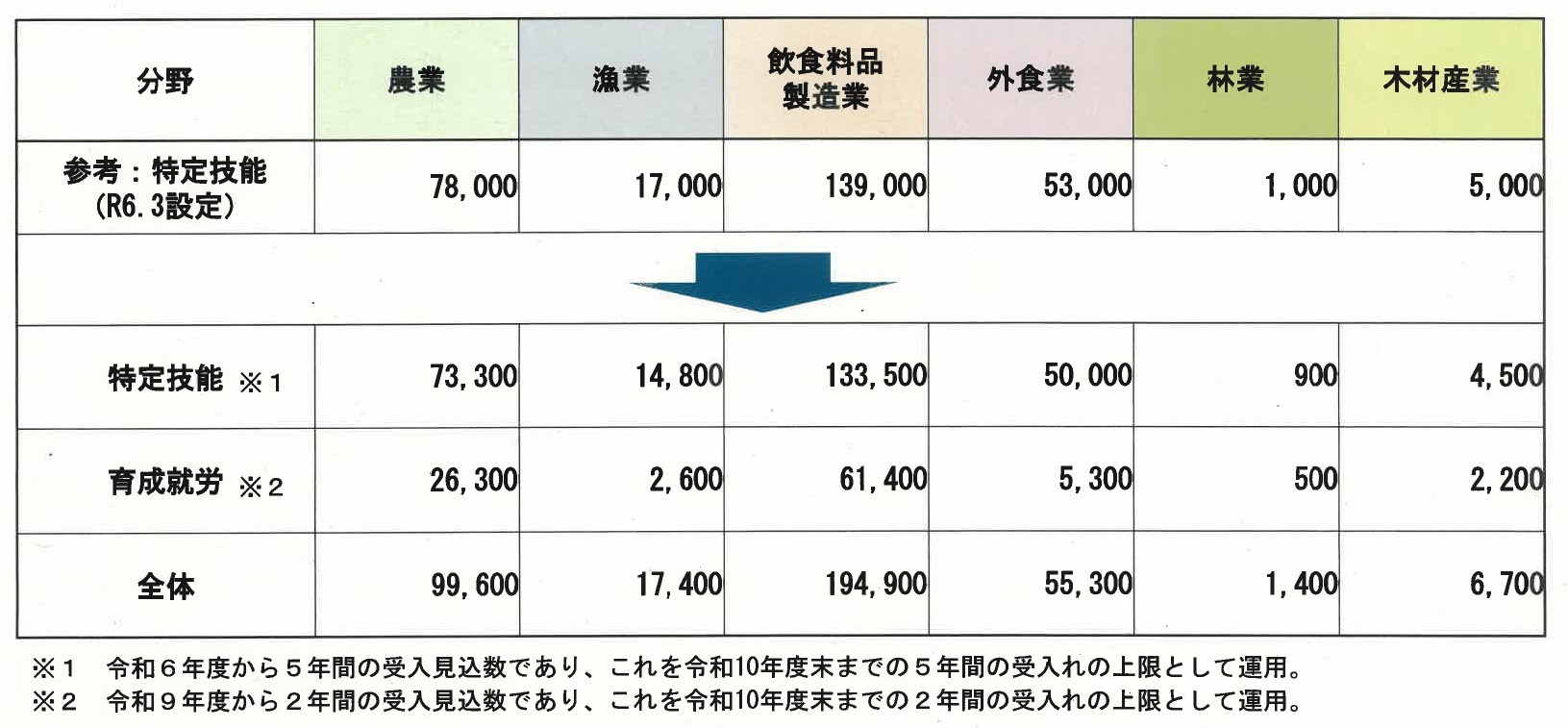

「特定技能1号」に林業と木材産業を位置づけたことに伴い、外国人材の受け入れ人数に関する見込み数も確定した。2028年度までに、林業で最大1,000人、木材産業では最大5,000人とし、在留期間は最長5年、家族の帯同は不可としている。

その点は間違いなく朗報なのだが、外国人材なら誰でも「特定技能1号」に該当するわけではない。一定の①技能水準と②日本語能力水準を有していることが求められる。

①技能水準については、新たに「技能測定試験」を行い、合格者を「特定技能1号」の対象者とする。また、②日本語能力水準に関しては、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格することを要件にする。

ここで業界人にとっては初耳といえるキーワードが「技能測定試験」だ。後述するように、もう1つの外国人材受け入れルートである技能実習制度では、「技能検定」を行って技能水準を確かめることにしている。

つまり、これから「技能測定」と「技能検定」という2つの試験が動き出すわけ。文字面(もじづら)だけとらえると、「測」と「検」の違いでしかない。何とも混乱を招きそうだが、決まったことなので対応していくしかない。

技能測定試験の進め方などは、国(関係省庁)や業界団体で新設する特定技能協議会で決めていく段取りになっている。同協議会の第1回会合は、10月9日に開かれる予定。その結果を取材した上で、改めて続報をお伝えしよう。

「技能実習2号」を良好に修了すると試験免除で「特定技能1号」になれる

さて、もう1つの技能実習制度に関しては、国家資格である技能検定制度に「林業」の職種が新設され、在留期間が最長2年の「技能実習2号」及び最長5年の「技能実習3号」に移行することが可能になった。これまでは在留期間1年の「技能実習1号」しかなかったので、待望の見直しといえる。なお、木材産業については一足早く、昨年(2023年)10月に「技能実習2号」への移行対象職種に認定されている*4。

「林業」の技能検定試験は、基礎級、3級(実務経験年数0年以上)、2級(同2年以上)、1級(同5年以上)に区分して行い、それぞれ合格すると「技能実習2号」及び「同3号」の資格が得られる。試験の内容や日程などは、これから明らかになるという。

この件に関する進捗状況も随時続報していくが、ここで大事な“特典”に触れておく。それは、「技能実習2号」を良好に修了した者が「特定技能1号」に移行する場合、技能測定試験と日本語能力試験のいずれも免除されること。

トップ画像のように、特定技能制度と技能実習制度は並立しているが、橋渡しするルートも用意されるのだ。このあたりのことも、今後の小欄で解きほぐしていこう。

(2024年9月30日取材)

(トップ画像=特定技能制度と技能実習制度の関係)

詠み人知らず

どこの誰かは知らないけれど…聞けないことまで聞いてくる。一体あんたら何者か? いいえ、名乗るほどの者じゃあございません。どうか探さないでおくんなさい。