FITに頼らない次世代型の木質バイオ発電所にチャレンジ

BPTグループが木質バイオマス発電を中軸にしてビジネスのウイングを急ピッチで広げていることがわかってきた。それを踏まえて、今後の事業計画や構想などについて詳しく聞きたい。まず教えて欲しいのは、来年(2025年)4月の稼働開始を予定している「パワーエイド三重シン・バイオマスⓇ松阪発電所」のことだ。FIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)に頼らない発電所にするというが、そんなことが可能なのか。

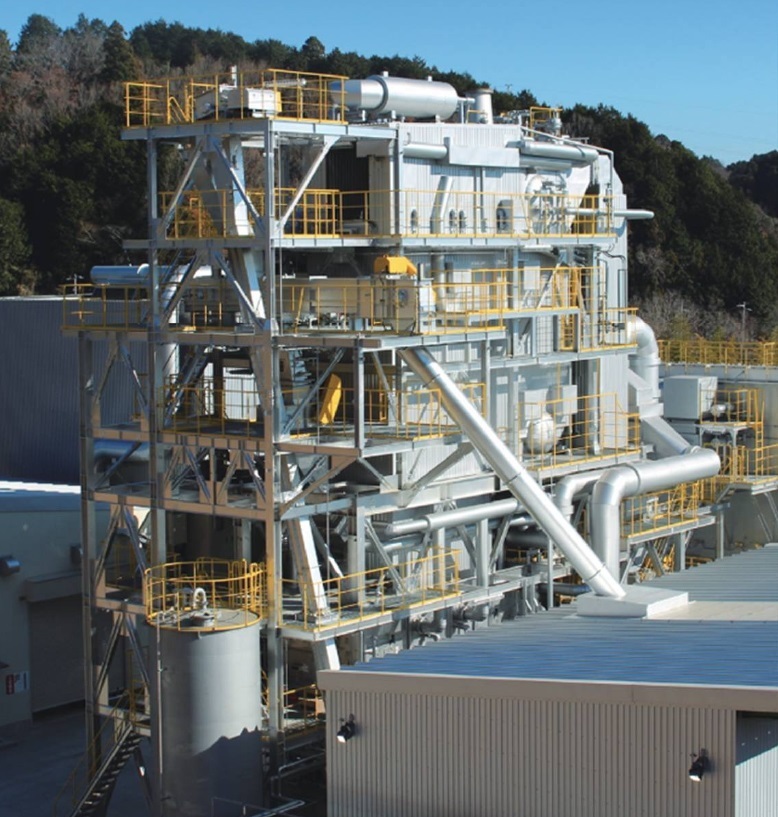

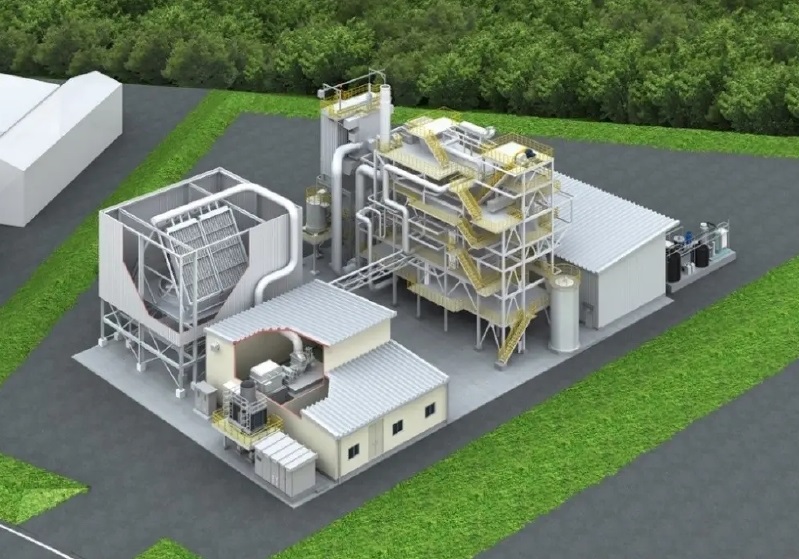

「パワーエイド三重シン・バイオマスⓇ松阪発電所」は、BPTグループが手がける3つめの木質バイオマス発電所、つまり3号機であり、1号機及び2号機の運営で培ってきたノウハウなどを活かして次世代型の発電事業を行うことにしている。

発電所の建設・運営主体はパワーエイド三重合同会社が担い、バイオマスパワーテクノロジーズの取締役兼最高技術責任者である西川弘純が全体を指揮している。彼はまだ34歳だが、1号機と2号機の立ち上げからオペレーション、マネジメントまで、すべてを手がけているプロフェッショナルだ。彼から3号機の概要などについて説明しよう。

全国各地で木質バイオマス発電所が増えているのは、FITによって売電価格が20年間保証されているからだ。それを3号機ではFITを利用しないとなると、収益確保の見通しが立たないのではないか。

確かに、NON-FIT発電所というと少々無謀に映るかもしれない。だが、これから脱炭素化の取り組みを加速していくためには、いつまでもFITに頼っていてはいけない。FITを運営するための費用の一部は電気料金に上乗せされており、国民に負担をかけ続けている。こうした現状を改めるためにも、脱FITにチャレンジすることにした。

きのこメーカーから購入する廃菌床を使って循環システムを構築

NON-FITの3号機は、どのくらいの規模で計画しているのか。

出力規模は1,990kW、年間想定発電量は約1,647万kWhを計画している。

発電燃料には、未利用木材を使うのか。

いや、きのこを栽培した後に出てくる廃菌床(使用済み培地)を主燃料にする。これに中部圏から集荷するリサイクル木材チップやRPF(廃プラスチックなどからつくられる固形燃料)を加えて燃料を賄うことにしている。

廃菌床を発電燃料に使うとは初めて聞いた。どこから調達するのか。

食用きのこのトップメーカーであるホクト(株)(長野県長野市)の三重きのこセンター(三重県多気町)から購入する。ホクトとは2021年7月から廃菌床を発電用燃料に使用するための共同研究や実証試験を重ねてきた。それにメドをついたので、3号機を建設してビジネスモデルの確立を目指すことにした。

廃菌床を使って発電ができるとして、つくった電力はどうするのか。

3号機で発電した電力は、15年間にわたってホクトに販売することで合意している。ホクトから供給される廃菌床という未利用資源を活かしてグリーン電力を循環させる仕組みであり、これを私達は「インターナルカーボンサーキュレーションシステム」と名づけている。

このシステムは、SDGsやESGの観点からも脱炭素化などに寄与できるので、3号機の着工に併せて、日本アジア投資(株)(東京都千代田区)、(株)長谷工コーポレーション(東京都港区)、(株)BMエコモ(東京都中央区)、(株)レクスポート(神奈川県川崎市)、JA三井リース(株)(東京都中央区)から出資をいただいている。

ロングテール型の柔軟で強靭な林業経営モデルの確立を目指す

なるほど。新しいコンセプトで木質バイオマス発電事業の可能性を広げようとしているわけか。では、BPTグループのもう1つの柱である「林業」に関する事業はどうなっているのか。

これまで説明してきたようにBPTグループは木質バイオマス発電事業を起点としており、これを軌道に乗せるためには発電用燃料となる木材を安定的に確保することが欠かせない。ところが、その基盤となる林業経営の疲弊ぶりが甚だしく、BPTグループとしても本腰を入れて林業再生に取り組むことにした。

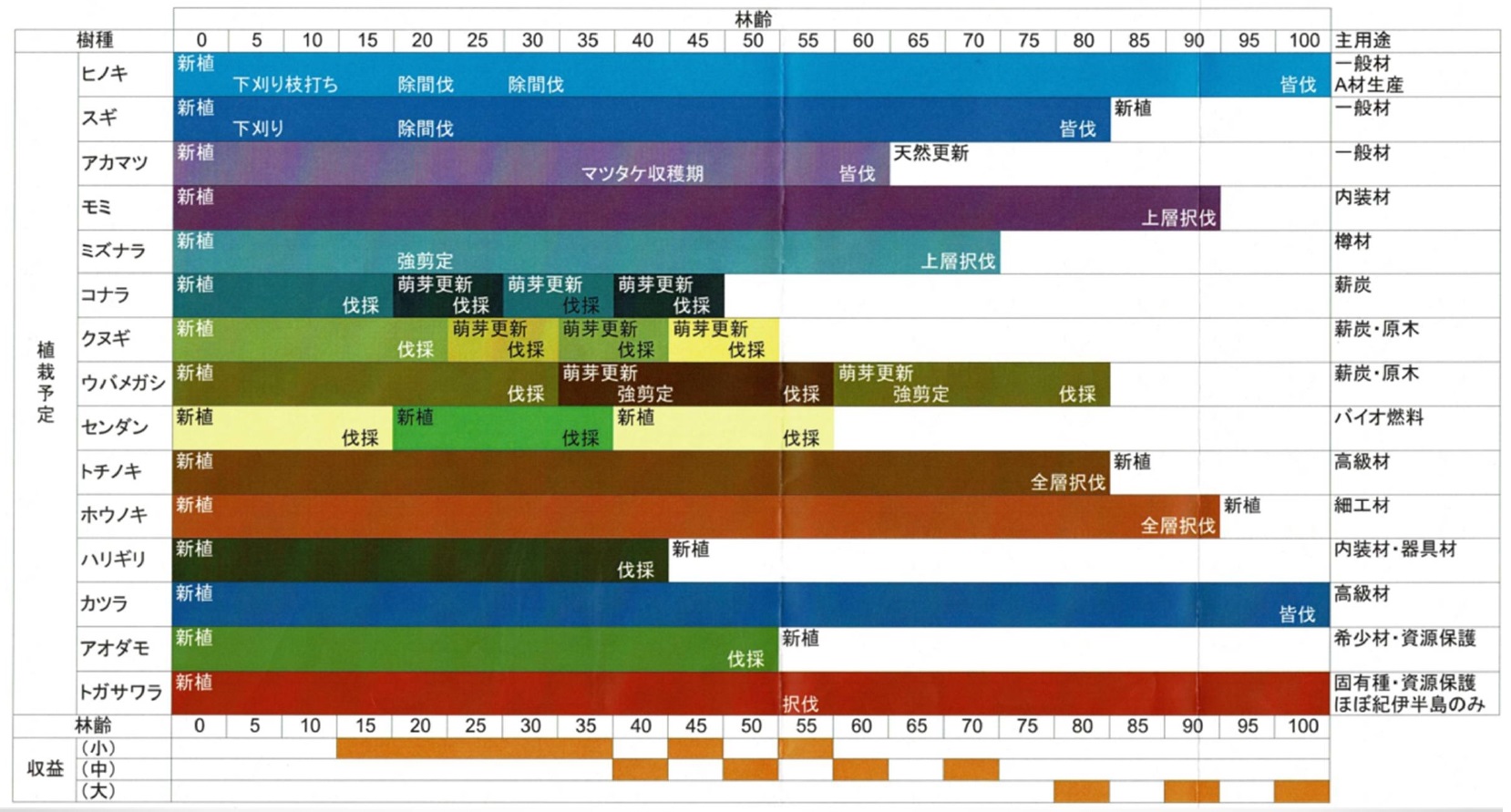

(株)玉木材(奈良県五條市)のグループ化や飯盛生産森林組合(松阪市)との協定締結などを通じて約4,000haの森林を管理・経営するようになっており、これをベースにして「新しい林業」を確立したい。

「新しい林業」とは、国(林野庁)が2022年度から全国各地で実施している経営モデル実証事業のことか。

そうだ。2022年7月11日付けでバイオマスパワーテクノロジーズの提案が採択され、奈良県の吉野地域をメインフィールドにして、経営収支を黒字に転換するビジネスモデルづくりに取り組んでいる。

吉野地域は、高品質材生産をウリにしてきた老舗林業地だ。そこに、どのような新しさを持ち込んでいるのか。

森林調査や素材生産に関しては、「IT型林業」への転換を目指している。地上レーザやGISなどを用いて、資源調査や境界確定作業などの効率化を進めている。また、この地域特有のヘリ集材から脱却するため、架線集材への移行を図っている。

吉野林業地にとって、架線集材を実用化するのはチャレンジングな取り組みになる。

そこに大きな意味がある。この地域は地形が急峻なため長らくヘリ集材が行われてきたが、高品質材に対する需要が減っている一方で、物価高騰などでヘリ集材に要するコストが上昇しており、地元では「もうこれ以上続けることはできない」という悲鳴が出ていた。そこで、GISによる集材範囲の確定などデジタル技術と組み合わせながら架線集材の導入を進めている。併せて、技術者の育成にも取り組んでおり、スタートから3年目で人員を増やせる段階に入ってきた。

架線集材で伐出した後の林地はどうするのか。

当然、再造林を行うが、植栽する樹種については早生樹や広葉樹を適地適木で選択し、「農業型林業」に転換していくことにしている。

スギ・ヒノキの一斉林を仕立てるのではないのか。

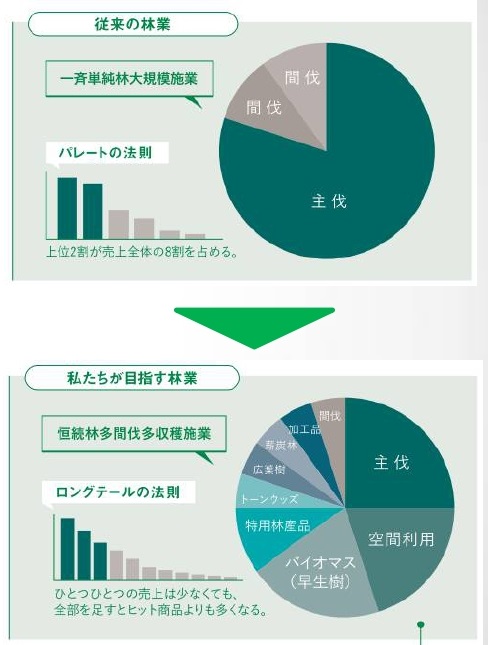

私達が目指しているのは、自然本来の力を活かしたロングテール型の持続的林業だ。トップ画像のように、収益構造を多様化することで、経営面での柔軟さと強靭さを合わせ持てるようになる。(後編につづく)

(2024年8月26日取材)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。