目次

「地域活性化企業人」として500haの荒廃林解消を目指す

BPTグループは、スギ・ヒノキ一辺倒ではなく多様な樹種を活かしたロングテール型の持続的林業を目指しているということだが、現場ではどのように進めているのか。

その件に関しては、バイオマスパワーテクノロジーズの林業事業部長である福井勧氏が最前線で取り組んでいる。福井氏は、グループ企業の(株)玉木材(奈良県五條市)でも部長をつとめているほか、三重県いなべ市の臨時職員としても活動している。

いろいろな肩書をお持ちのようだが、いなべ市ではどのような仕事をしているのか。

総務省が制度化している「地域活性化企業人」として、手入れがされず放置状態になっている人工林の再生事業を行っている。対象となる荒廃林は500haほどあり、搬出間伐を基本にして整備を進め、集約化することを目指している。

手入れ不足の人工林がそんなにあるのか。

率直に言って、誰も手を入れたがらない荒廃林だが、BPTグループならば、伐出材を何とかして有効利用できる。ここで培ったノウハウはロングテール型林業の実現にも活かせると考えている。

多樹種植栽管理による多収穫施業によって収入機会を増やす

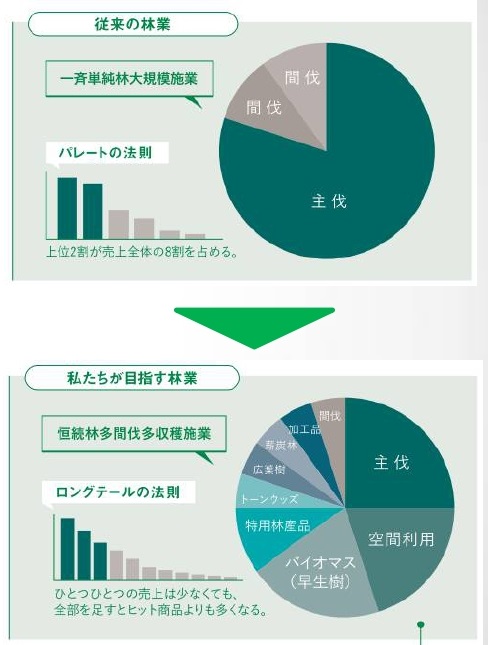

そのロングテール型林業について詳しく知りたい。北角社長は、様々な樹種を育てて収益構造を多様化させたいと話していた。

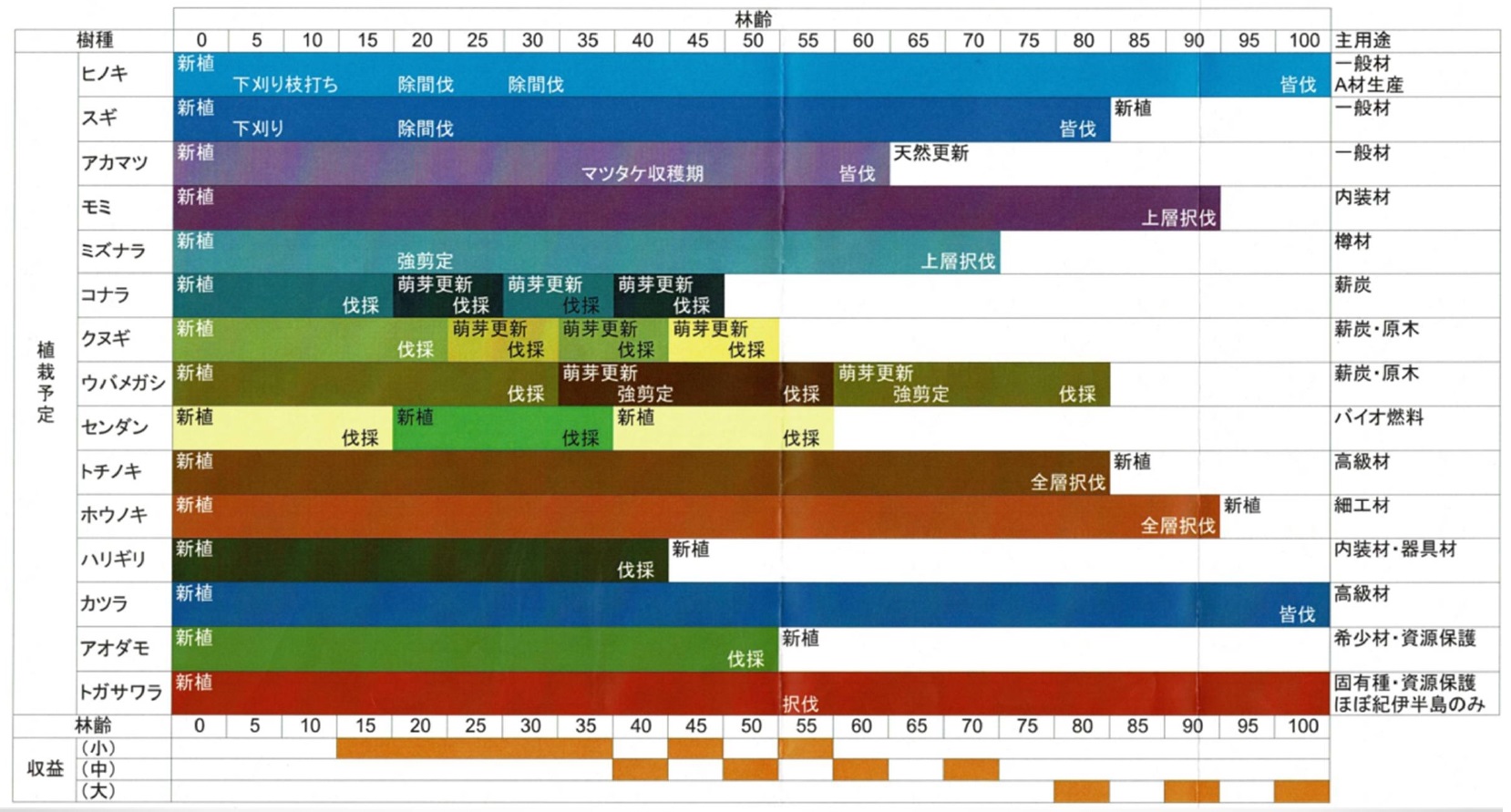

弊社は、2023年にNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「エネルギーの森実証事業」に採択され、主伐・再造林を進めて早生樹などを育てるプロジェクトを進めている。これがロングテール型林業の1つのベースになる。林野庁補助事業の「新しい林業」経営モデル実証事業を通じて得られる成果も活かして、多樹種植栽管理による多収穫施業を軌道に乗せたいと考えている。イメージとしては、トップ画像のようになる。

なるほど。これだけ樹種が多いと売り先が増えて収入機会も増える。ただ、管理するのは大変だろう。

今は自社林の約10haをフィールドにして多収穫施業を試みているところだ。広葉樹の育成方法などは確立したものがないので試行錯誤を続けるしかないが、その分、面白味もある。

スギ・ヒノキの一斉林を仕立てる林業では、約50年の伐期に達しないと収入が得られない。これに対して、多収穫施業ならばほぼ毎年、何らかの収入を手にすることができる。そのことによって、山(人工林)への関心が高まっていくことを期待している。

燃焼灰のコンクリ骨材利用など異業種企業と積極的にコラボ

福井部長は、何歳になるのか。

37歳だ。

その若さで、いくつもの役職を任されているのか。

私は、グループ企業の玉木材の部長も兼務しているが、社員は20~30歳代が主体だ。この6月に新入社員が1名加わって、総勢6名になった。旧弊にとらわれず、失敗してもいいから新しいことにチャレンジできる職場にすることを心がけている。

今の発言は、BPTグループ全体に通ずるのではないか。そうでないと、ここまで一気呵成に事業を広げることはできないだろう。

ご指摘のとおり、BPTグループは、林業とエネルギー事業の融合を基本にした上で、異業種の企業などとも積極的にコラボレーションするようにしている。例えば、発電の際に出てくるバイオマス燃焼副産物(燃焼灰)は、(株)HPC沖縄(沖縄県沖縄市)や(株)琉球ラボラトリー(沖縄県北谷町)と連携してコンクリートの骨材をはじめとした循環資源とする事業を進めている。また、超吸水性ポリマーを開発したEF Polymer(株)(沖縄県恩納村)や、最新のドローンテクノロジーを持っているSRS Connect(株)(大阪府大阪市)などとも林業イノベーションを加速する技術開発に取り組んでいるところだ。

BPTグループの立ち位置は、本当に独特だ。いわゆるバイオマス発電事業者の範疇には収まらない。

弊社は、バイオマス発電関連の業界団体には一切加入していないが、日本林業経営者協会の会員にはなっている。その原点にあるのは、「私達は林業を知らない」ということだ。木質バイオマス発電事業は、森林と木材がなければ成り立たない。ところが、日本の林業が抱えている問題に正面から向き合おうとせずに、燃料材の集荷だけを考えている発電事業者が少なくない。こうした現状を変えていきたい。

森林や発電所から出るものはすべて利用しSDGs林業確立

最後に、日本の林業と地域振興という観点から、今後に向けた展望を聞きたい。

地域のエネルギー自給と自立を考えれば、分散型の木質バイオマス発電事業を持続的に行っていくことが欠かせない。具体的には、出力2,000kW以下のNON-FIT発電所が安定稼働できるシステムを構築する必要がある。

来年(2025年)4月に稼働する「パワーエイド三重シン・バイオマスⓇ松阪発電所」は、そのモデルになるわけか。

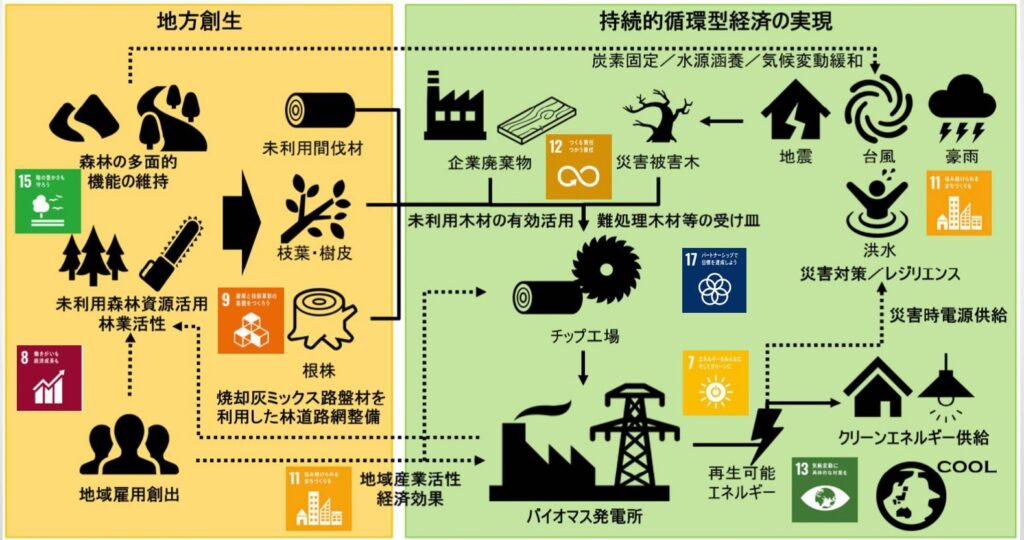

新設する発電所の隣接地には、先ほど述べたバイオマス燃焼副産物(燃焼灰)をコンクリートの骨材を循環資源化するプラントの建設を計画している。今は燃焼灰というと産廃扱いされているが、弊社では副産物と呼んでいる。森林や発電所から出てくるものはすべて資源であり、有効利用できる。このことをBPTグループ全体の実践によって示し、全国に普及していきたい。

それが実現できれば、文字通り「新しい林業」になる。

BPTグループのネットワークを活かして、「地方創生型SDGs林業」を確立したい。森林は、林産物の供給だけでなく、災害防止や国土保全、炭素の吸収・固定や生物多様性の保全など様々な機能を持っており、その高度発揮が人類共通のテーマになっている。

弊社社長の北角は、IT業界でビジネスの基本を学んだ後、東日本大震災を契機として、林業の世界に飛び込み、BPTグループをここまで築き上げてきた。その志をつないでいきたい。

(2024年8月26日、10月1日取材)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。