製品部門の共同記念市に300名、「仕入れがしやすくなった」

「ウッドメッセ奈良」は、原木市売と木材市場を手がける桜井木材協同組合(桜井木協、菅生康清理事長)と、スギ・ヒノキ・広葉樹などの原木・製品を扱う奈良県銘木協同組合(奈良銘協、貝本博幸理事長)及び国内外の優良製品を取り揃える(株)菅生銘木市場(菅生銘木、菅生康清社長)が連携して立ち上げた。

4月21日に桜井木協と奈良銘協が共同でオープン市(原木市)を行って原木部門の事業はスタートしていたが、9月15日に奈良銘協と菅生銘木が共同オープン記念市(製品市)を開催して製品部門も始動し、「ウッドメッセ奈良」としての事業を全面展開する段階に入った。

9月15日の記念市には、荷主・買方を中心に県内外の関係者らを含めて約300名が参集し、賑いをみせた。

奈良銘協と菅生銘木は顧客層が異なり、片方の「買番」しか持っていない買方もいるが、「ウッドメッセ奈良」では「買番」の有無にとらわれずに好みの製品を購入できるようにして利便性を高めた。来場者の間からは、「幅広い種類の銘木・製品を1か所で見て購入できるので、仕入れがしやすくなった。人手も多く、いい刺激をもらえた」との声が上がった。

モノ・人が集まり新たな商機が生まれる、ネット発信も強化

「ウッドメッセ奈良」は、3月に桜井木協が奈良銘協の土場・倉庫を買収したことがきっかけとなり、菅生銘木も加わって発足した。すでに桜井木協と奈良銘協は事務所を「ウッドメッセ奈良」に置いており、9月に菅生銘木も本社を移転して“三位一体”の体制が整った。

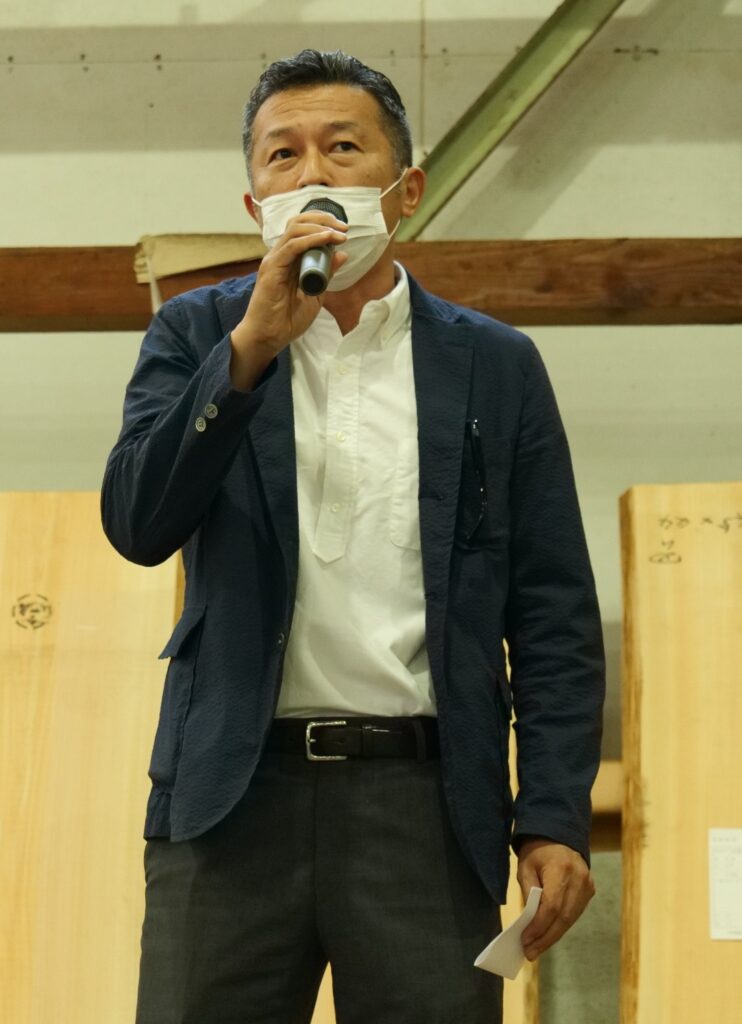

桜井木協の理事長と菅生銘木の社長を兼務する菅生康清氏は、「本当にいい場所に移転できた。人が集まるところにモノが集まり、モノの集まるところに人が集まる」と述べ、「原木から製品まで様々な商品が集積することで、これまで以上に多くの人が来るようになり、新しい出会いや商機が生まれる」と期待を口にする。

菅生銘木は、本社移転を機に事業再構築補助金を利用して、テーブルソーやプレーナー、サンダーなどを導入し加工仕上げの向上を図るほか、ホームページの内容拡充やネット経由での商談などデジタル対応を強化する。ドローンを使って競りの様子や土場・倉庫の最新状況を撮影・発信し、これまで接点の少なかったデザイナーや設計事務所にもアピールしていく方針だ。

菅生氏は、「菅生銘木で得られたノウハウは『ウッドメッセ奈良』にフィードバックしていく。これだけの原木・製品が集まるのは奈良県内ではここだけ。全国的にも珍しいだろう。見学希望者も積極的に受け入れて、より多くの潜在顧客に知ってもらいたい」と意気込みをみせている。

銘木製品の安定供給に向け、「ウッドストック」構想など推進

「ウッドメッセ奈良」の最大のウリは、銘木製品の豊富な品揃えだ。この強みをさらに伸ばすため、奈良銘協理事長の貝本博幸氏は、「安定供給体制を整える必要がある」と強調する。ポイントとしてあげているのが、多様な注文に対応できる品質管理と在庫の確保だ。

銘木製品は色艶が重視されるため、天然乾燥によって含水率を落とすのが常道。ただ最近は、納期を短くするため中低温の人工乾燥機を使う業者が増えてきた。この場合、「とくに養生の工程が大事になる」と貝本氏は指摘する。人工乾燥機で乾燥した後、半月から1か月ほど養生して平衡含水率に戻し、モルダー等で仕上げることで、「納期を早めても品質を維持できる」という。

昨年起きた「ウッドショック」の際には、銘木製品についても品薄感が強まり、在庫確保の重要性が再認識された。だが、中小・零細規模の業者が個々の努力で在庫量を増やそうとしても限界がある。

そこで奈良銘協は、今年度から「ウッドストック構想」に取り組んでいる。189人いる組合員がつくった銘木製品を奈良銘協の倉庫に集めて保管する。ストックされた銘木製品は、データベースに登録し、どこでも在庫量を確認できる仕組みを目指している。

「各業者が在庫しているだけでは人の目に触れる機会は限られる。奈良銘協の倉庫にまとめることで多くの人に在庫量がわかり、需要喚起にもつながる」と貝本氏は狙いを話す。

社寺仏閣を含めた建築・住宅需要は縮小すると予想され、銘木業界も再編淘汰が避けられない。その中で、「ウッドメッセ奈良」は先手を打って“結集”の道を選び、新たな1歩を踏み出した。貝本氏は、「3市場が協力してコストを削減すると同時に、それぞれの特色を活かしてシナジー(相乗効果)を発揮し、銘木を扱う技術を次世代に継承していきたい」と前を見据えている。

(2022年8月10日取材)

(トップ画像=象徴的な木の門をくぐると「ウッドメッセ奈良」がある)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。