目次

木との“出会い”をルーツに持ち、ツキ板一本でやってきた

遠藤理事長が東京・新木場にある北三の本社に足を踏み入れたのは、2018(平成30)年以来になる(第574・575号参照)。このときは、本社2階のショールームがリニューアルオープンしたのに合わせて、尾山社長らから同社の歴史や事業方針、直面している課題などを聞いた。 今回もショールームの入り口で、尾山社長が遠藤理事長を出迎えた。

まずもって、北三が創業100周年に到達したことに祝意と敬意を表したい。一口に100年企業と言うが、1世紀にわたって事業を継続することは、なかなかできるものではない。大変な苦労があったのではないか。

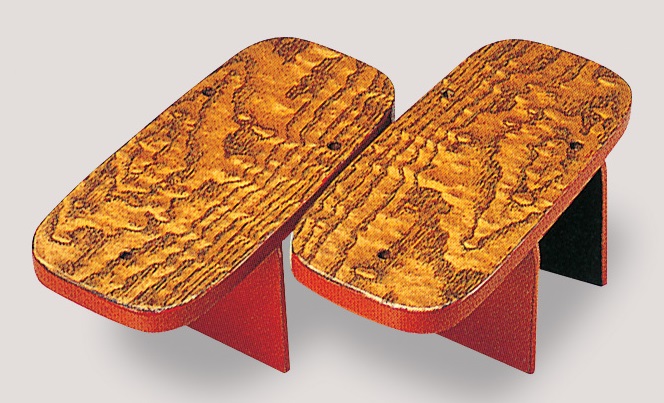

率直に言って、よくここまで続けてこられた。感謝の気持ちで一杯だ。前回もお話したように、私の祖父で創業者である尾山金松が1918(大正7)年に北海道常呂郡野付牛村(現・北見市)で尾山履物店を開業したのが弊社のルーツとなる。金松は、下駄の材料となる木材を求めて山仕事も行うようになり、たまたま見つけたタモの切り株にナタを入れると非常にきれいな木目が出てきて感動した。これが弊社の礎となった木との“出会い”であり、以降、現在までツキ板一本でやってきた。

高度成長の波に乗り業容拡大、新製品がヒットし海外拠点も

これまでの100年を振り返って、画期となった出来事について教えて欲しい。

大正時代のツキ板製造は手作業に頼っていて量産はできず、一般に普及することは難しかった。ただ、金松のもとにはツキ板に関する様々な情報が寄せられており、とくに家具の表面などに貼ることで需要が広がると見定め、1924(大正13)年に北三商会の屋号で東京に進出した。これが弊社の実質的な創業であり、大きな決断だったと言える。

その後、1931(昭和6)年には日本初の大型電動スライサーが完成し、ツキ板の生産体制が強化され、需要も増えていった。

その後、第2次世界大戦に突入していったわけだが。

空襲で東京の営業所を失うなど弊社もダメージを負ったが、戦後の回復は予想以上に早かった。婚礼家具の市場拡大とともに弊社の事業も成長していき、積極的な設備投資を続けた。

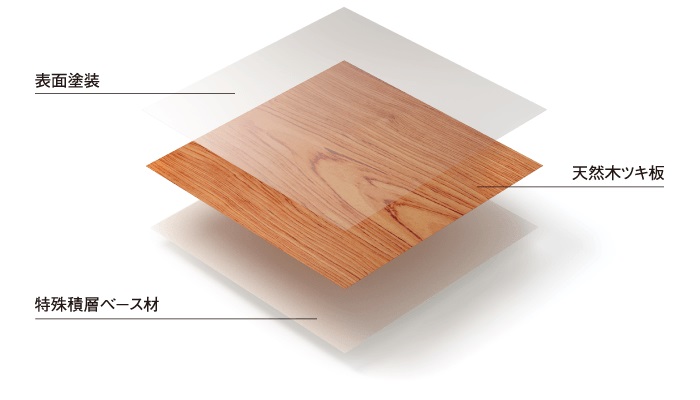

1961(昭和36)年には、ツキ板とプラスチックを組み合わせたシート状の「サンフット」を開発し、不燃規制に適合した新製品として売り上げを伸ばした。「サンフット」は、その後も改良を重ね、今も続くロングセラーになっている。

1964(昭和39)年には、茨城県の龍ケ崎市に土地を取得して生産設備などを集約したツキ板の一貫工場を建設し、その前年には静岡にも生産拠点をつくった。

ツキ板の用途も広がっていき、1966(昭和41)年には松下電工(株)(現・パナソニックホールディングス(株))との業務提携が成立して、ナショナル銘木内装合板として弊社の製品を全国的に販売する道が拓けた。

1970(昭和45)年には社名を北三商会から北三(株)に変更し、海外との取引も活発になっていった。その一方で、原木(丸太)の輸出を禁止する国や地域が増えてきたので、1972(昭和47)年にブラジルにNORTERS LTDA、翌73(昭和48)年にボリビアにSUTO LTDAという現地法人を設立して、海外の工場でツキ板に加工してから日本に持ってくるルートもつくった。

2度のショックによる存続の危機を事業規模縮小で乗り切る

戦後日本の高度経済成長とともに業容を拡大してきた足跡の大筋がわかった。ただ、順風満帆だけではなかっただろう。

この100年の間に、弊社にとって存続の危機と言えるような時期が2度あった。

1度目は、1973年のオイル・ショック、2度目は2008(平成20)年のリーマン・ショックだ。市場は大きく混乱し、弊社の売上げも落ち込んだ。設備投資を続けてきたツケも回ってきて、事業規模を縮小することが迫られた。取引先や社員の協力などに支えられて何とか乗り切ることができた。

具体的にどうやって危機に対応したのか。

リーマン・ショック前まで弊社の年商は約80億円だった。それを50億円でも食べていけるようにしようという合言葉で業務の効率化やコストダウンなどを徹底してきた。

一方で、ツキ板の需要拡大に取り組み、列車や飛行機、自動車の内装などにも使っていただけるようになり、海外からの注文も上向いてきた。業績が安定してきたので、さらなる新市場の開拓に努めたい。

木目に対するニーズは絶対になくならないという確信に至る

ツキ板メーカーとして、これから50年、100年と生き抜いていくためには、何が最も重要だと考えているか。

家具の表面材として利用が始まったツキ板だが、現在では様々な基材に貼られ、暮らしに癒しと潤いをもたらす材料として認められるようになってきた。

これまで時代の荒波に揉まれる中で、ツキ板の木目に対するニーズは絶対になくならないと確信できるようになった。自然に育まれた木柄の美しさや面白さをいかに多くの方々に知っていただくか、そういう努力が必要だ。

尾山社長がこれまで出会った中で、これはという印象的な樹種は何か。

いろいろあるが、今では伐採ができなくなったブラジル産のジャカランダは、他の樹種にはない特有の存在感がある。弊社では、このジャカランダにブラジリアンローズウッドという通称をつけて製品化した。

いろいろあるが、今では伐採ができなくなったブラジル産のジャカランダは、他の樹種にはない特有の存在感がある。弊社では、このジャカランダにブラジリアンローズウッドという通称をつけて製品化した。

樹種の命名にも、こだわっているのか。

海外の現地名だけだと製品化する際のイメージに合わないことがある。

弊社は、世界各地の優良木を扱っており、できるだけ付加価値を高められるようにしている。

その点に関連して聞きたい。自然保護や環境問題への配慮が厳しく求められる中で、これからも世界各地から優良木を集められるのか。

今までどおりのやり方を続けているだけでは、時代に合わなくなっていくだろう。そこで、弊社では、サステナビリティ(持続可能性)につながる取り組みを強化している。(後編につづく)

(2024年12月2日取材)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。