目次

本来のマテリアル利用を崩すFIT、公平なルールが必要

木質バイオマス発電所の増加を懸念しているとは、具体的にどういうことか。

木材は、マテリアル利用を繰り返して、最後にサーマル利用をすることが大原則だ。だが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)が導入され、政策的にも手厚い助成策がとられていることで、丸太(原木)をいきなり発電用に燃やすような利用形態が出てきている。

確かに、発電所の建設費にとどまらず、原木の輸送費にまで補助金が支払われている。

新しい事業の立ち上げを支援する必要性は認めるが、それが永続的になったら問題だ。FITは電力を20年間にわたって一定の価格で買い取る仕組みになっており、さらに補助制度で優遇し続けると、公平なルールのもとでの競争にならない。

そもそも木質バイオマス発電が環境にいいという理屈にも疑問がある。

今のカーボンニュートラル論には疑問、燃やさないで利用するべき

森林は成長過程で二酸化炭素(CO2)を吸収している。だから、伐出された木材を燃やしても大気中のCO2濃度には影響を与えないカーボンニュートラルな特性を持っていると説明されているが。

石油や石炭などの地下資源を燃やしたらCO2が排出されるのと同様に、木材も燃やせばCO2が出る。この事実は、きちんと踏まえておかなければならない。

産業革命以降、大気中のCO2濃度は増え続けており、地球全体でカーボンマイナスにしていくことが課題になっている。その中で、木材はカーボンニュートラルだからといって、どんどん燃やしていいことにはならない。

伐出された木材をできるだけ燃やさないように、また腐らせないように、マテリアル利用を重ねてCO2の排出を抑えることが何よりも重要だ。その一方で、CO2の吸収源となる健全で成長力の高い森林をつくっていかなければいけない。そのためには、間伐や植林を条件にした主伐(皆伐)を進めて、森林を若返らせていく必要がある。

木材は、製品や住宅として長生きし、最後には火葬して成仏してもらうことになるが、そのときにも熱と電気を残していってくれる。FITが電気だけを対象にしているのはナンセンスだ。熱利用も促進できるような制度に切り替えていくべきだろう。

「チープ」な丸太輸出には反対、付加価値高めて勝負を

国産材の新たな需要先として海外輸出が注目されてきているが、合板業界の取り組みはどうか。

すでに森の合板協同組合(岐阜県)は、ヒノキの合板を試験的に韓国に輸出した。また、2月に稼働を始める北上プライウッド(株)(岩手県)も、輸出事業を行うことにしている。丸太輸出には反対だが、付加価値を高めた製品輸出は推進していくべきだ。

丸太輸出には反対か。

輸出先の中国などでは、国産材丸太が「チープだから」という理由で使われている。「レスエクスペンシブ」や「リーズナブル」ではなく「チープ」と表現されるのは、品質が悪いという意味が込められている。安かろう悪かろうになっている丸太輸出を促進するために補助金を出していることも問題だ。今のような丸太輸出では、何のマーケティングにもならない。

国内で原木が余っているのなら話は別だが、本当の意味で“攻めの林業・林産業”を目指すのならば、日本の技術とノウハウを活かした製品輸出を戦略的に行っていくべきだろう。

型枠用とフローリング台板用で大きな需要が生まれる

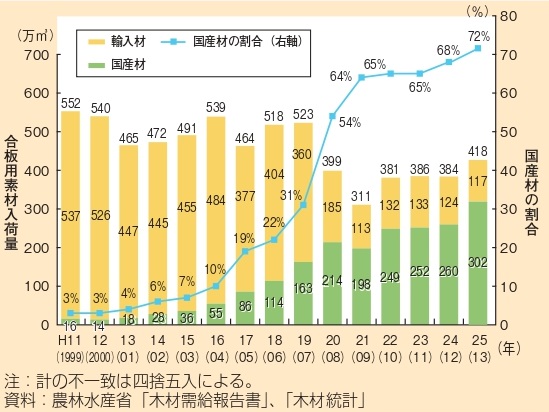

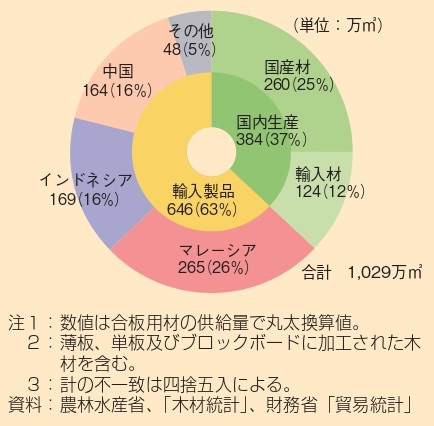

合板は、国内での年間生産量400万m3弱ある一方で、主に東南アジアから約650万m3が輸入されている(図参照)。国産材利用量を500万m3にまで増やすためには、外国から入ってくる合板との競争に勝たなければならない。

合板の主な需要先は、構造用と型枠用、そしてフローリングの台板など内装用の3つだ。

構造用については、24mm厚の国産針葉樹合板が普及しており、今後、床だけでなく、壁や屋根の下地などにも利用を広げていける。ただし、国内の人口が減っており、空き家率も高い中では、構造用以外の用途も増やしていかなければならない。

まず有望なのは、型枠用合板だ。国産材を使った型枠用合板の開発が進んでおり、5回以上転用できる製品もできている。円安になったので、価格も輸入合板と同等になってきた。

型枠用合板の市場規模はどのくらいなのか。

型枠用合板は、マレーシアやインドネシアから毎月5万m3輸入されている。これは国内で最も生産能力のある秋田プライウッド(株)がフル生産したときに匹敵する量だ。森の合板協同組合クラスならば10工場分に相当する大きな需要になる。

フローリングの台板などにも国産材を利用できるのか。

フローリングの台板には主として南洋材の合板が使われており、これも毎月5万m3くらいが輸入されている。フローリングメーカーと我々合板メーカーとが協力して、国産針葉樹を使うための技術開発を進めているところだ。節の処理などの問題を解決していけば、これも大きな需要先になりうる。

生産技術も日進月歩、国産材の利用は運命であり使命

“国産材500万m3時代”に向けて、視界は良好と言えるか。

生産技術も進歩してきており、自動カメラを使って、節の有無の選別や木材繊維の密度計測などを瞬時に行える機械も開発されている。日進月歩のテクノロジーを取り入れていくことで、さらに合理的で効率的な合板生産が行えるようになるだろう。

私は平成11年の末に父(井上博氏)の跡を継いでセイホク(株)の社長になった。今の時代に合板業界で仕事ができることはとても幸運なことであり、運命のようなものも感じている。

日本人に生まれて、木材に囲まれて育ってきた人間が、母国の7割を占める森林の活用に取り組むことは使命であり、大きなやりがいがある。

(2015年1月5日取材)

(トップ画像=意見を交わす井上篤博・日合連会長(セイホク(株)社長、左)と遠藤日雄・鹿児島大学教授)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。