目次

国産材率7割、年間消費量300万m3台へ急増した3つの要因

遠藤教授が訪ねたのは、東京都文京区にある合板ビル。同ビルにはセイホクの本社機能が集約されており、グループ会社を含めた経営に関する様々な情報が刻々と届けられている。

遠藤教授は、同ビルの7階にある社長室で、井上氏と向き合った。

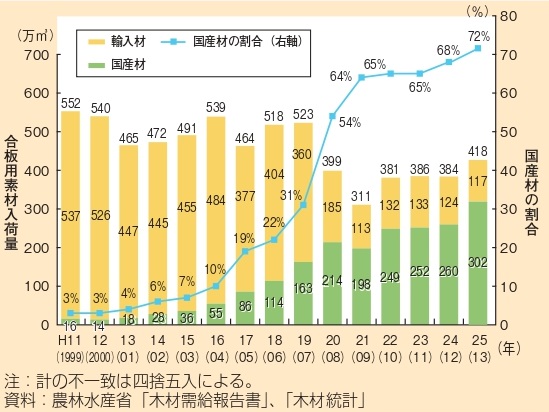

井上社長が日合連の会長になった平成16年の合板業界における国産材利用量は54万6,000m3だった。それが平成25年は約302万m3と5.5倍も急増した。これだけ劇的な変化をもたらした要因は何なのか。

大きく3つの要因があげられる。1つは合板の原料調達を巡る状況の変化、2つめは合板製造過程における技術革新と新製品の開発、そして3つめは国(林野庁)による政策的な後押し。この3つが同時並行的に進行し、国産材の利用量が大幅に伸びた。

この勢いは、これからも続くのか。

平成23年7月に閣議決定された「森林・林業基本計画」では、木材自給率50%を達成するために、合板用の国産材利用量を500万m3にまで増やすことにしている。つまり、現状より約200万m3上乗せする必要があるわけだが、十分達成可能な数字だと考えている。

合板原料を求めて太平洋を1周し、国産材に辿り着く

その“国産材500万m3時代”に向けた戦略について聞きたい。そもそも合板用原料としての国産材をどう評価しているか。

戦後、日本の合板業界が原料として真っ先に求めたのは、フィリピン、マレーシア、インドネシアなどから輸入される南洋材だった。ラワン材に代表される南洋材は、大径の広葉樹材で節がなく、しかも繊維の密度が高くて強度がある。これほど“剥く”のに適した材はないだろう。だが、次第に資源量が減少していくとともに、産地側は自国内で加工して製品輸出をするようになった。

そこで、原料を針葉樹に切り替え、アメリカ、カナダからダグラスファーを、また、ニュージーランド、オーストラリア、チリなどからラジアータパインを輸入するようになり、やがて合板用原料の“主役”になったのが、ロシア材(北洋カラマツ)だった。

だが、ロシアは平成19年2月に原木の輸出関税を段階的に引き上げる方針を表明し、平成21年には税率を一気に80%に上げると発表した。さすがに80%という高関税は見送られたが、以前の6・5%が25%に引き上げられたため、日本のロシア材輸入量は激減している。

そのとおりで、ロシア材は輸出関税の引き上げによって国際マーケットでの信用を失うことになった。ロシア材の3大需要国は、日本、中国、フィンランドだったが、安定供給面で不安が生じたため、新たな調達先を求めるようになった。中国は自国内でユーカリやポプラを植林しており、フィンランドも森林には恵まれている。そして、我々日本の合板メーカーには、戦後植林したスギ、ヒノキ、カラマツがあった。

つまり、東南アジア、オセアニア、北米、ロシアと太平洋を1周するように合板原料を求めてきた結果、国産材に辿り着いたといえる。

24mm厚の構造用合板をスギで軽量化し大ヒット商品に

国産材という資源はあっても、それを使いこなせる技術がないと製品化はできない。その点では、林野庁が「新流通・加工システム」(平成16~18年度)などの補助事業で技術開発を支援したのはタイムリーだった。

合板メーカーが国産材を使うことに、国も本気で取り組んでいると感じた。おかげで、直径10~12㎝のスギ間伐材からでも単板を向けるロータリーレースなどを開発・実用化できた。

また、厚物合板でヒット商品が生まれたことも、国産材の利用を増やす上で大きかった。

そのヒット商品とは、24mm厚の構造用合板、いわゆるネダノンのことか。

そうだ。24mm厚の構造用合板を床材に用いると、火打ち梁と根太が省略でき、施工性が大幅に向上する。とくに、2階の床材に使うと建物の強度が高まり、床鳴りもなくなる。

当初は、ロシア材で24mm厚の構造用合板を商品化し、ハウスメーカーなどからは好評を得ていたが、施工をする大工さん達からは「重すぎる」と言われていた。

そこで、スギを使って24mm厚の構造用合板を開発したところ、重さが3~4割軽くなった。JAS(日本農林規格)を取得して発売したところ、「軽くて使いやすい」ということで飛ぶように売れ、国産材の利用量を爆発的に伸ばすことになった。

内陸型工場の新設には年10~12万m3の出材量が不可欠

合板業界は、すでに年間300万m3以上の国産材を使っているわけだが、原料の調達面で問題は生じていないのか。

正直に言って、国産材を使い始めた頃は、伐出業者をはじめとした林業関係者も我々も、半信半疑のところがあったと思う。ただ、合板メーカーは原木の購入規模が大きく、基本的に現金で買うので、取引を続けるにつれてお互いの信頼関係が深まってきた。電話1本で原木を持ってきてもらえるようになると、「これを使いこなさなくてどうするのか」と、逆にメーカー魂に火がついた。

合板業界の国産材シフトを象徴する動きが、内陸部への進出だ。岐阜県中津川市で森の合板協同組合の工場が平成23年4月から稼働しているのに加え、今年2月には岩手県北上市の後藤野工業団地で北上プライウッド(株)(井上篤博社長)の工場が稼働を始める予定だ。このような内陸型の工場は、今後も増えていくのか。

森の合板協同組合や北上プライウッドのような工場だと、年間に10~12万m3の原木を使用する。これを安定的に調達できるかがポイントになる。地域の森林面積や蓄積量も大事だが、最も肝心なのは出材量だ。年10~12万m3を継続的に出材できる地域は、全国にまだまだあるだろう。だが、懸念材料もある。

懸念材料とは?

木質バイオマス発電所が増えてきていることだ。(後編につづく)

(2015年1月5日取材)

(トップ画像=国内の合板工場における合板用素材入荷量と国産材の割合)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。