目次

ポスト構造用合板のエースにフロア台板用合板、国産化推進

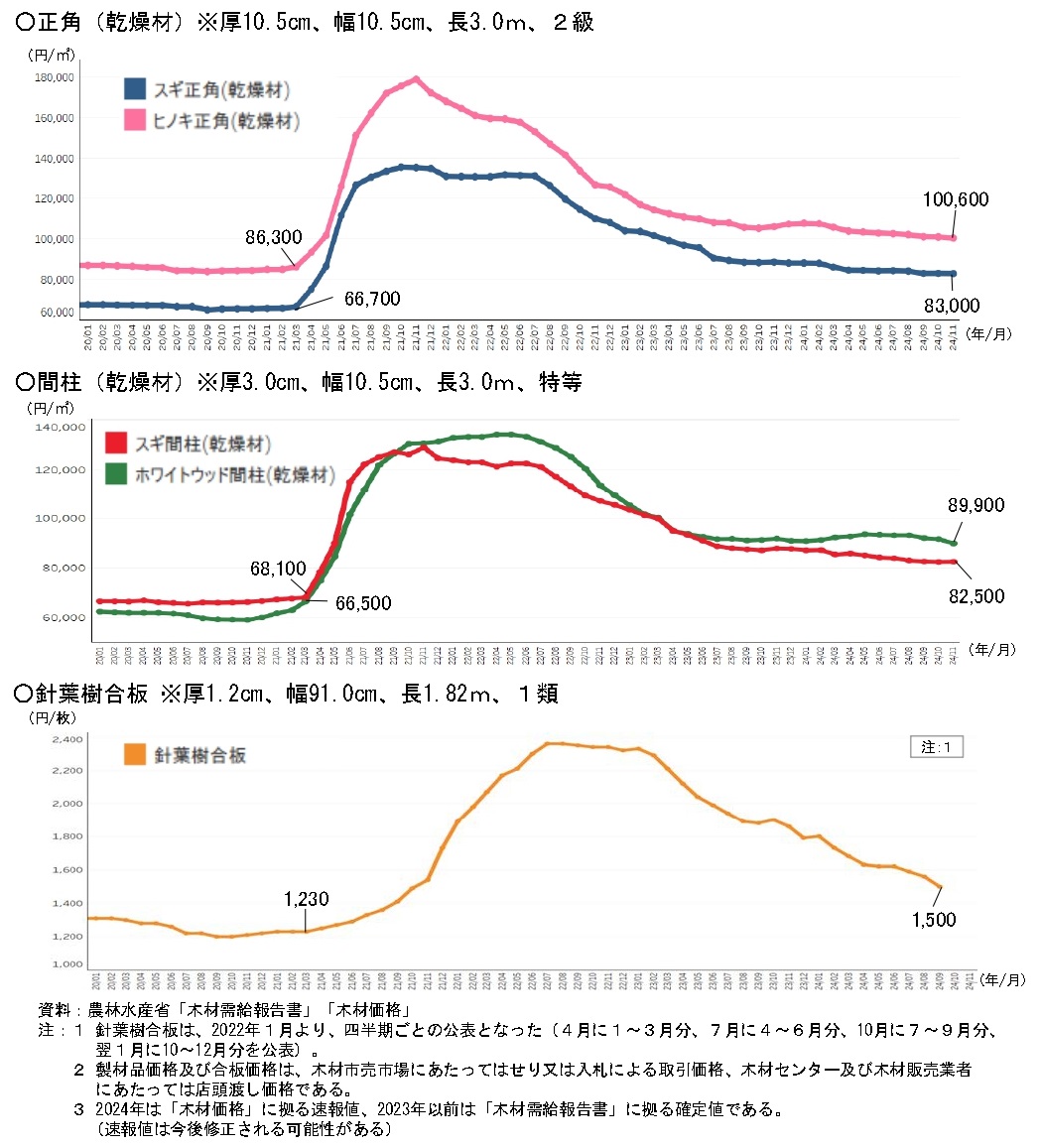

一口に合板といっても、一般的な普通合板から建築物の壁や床に使う構造用合板、コンクリート打ち込み時に用いる型枠用合板、内装や家具向けの化粧(造作用)合板など様々な種類がある。近年最大のヒット商品は国産針葉樹材を原料にした構造用合板であり、合板市況を読む際の指標にもなっている。

日新グループをはじめ国内の合板メーカーは、いずれも構造用合板を主力製品に位置づけて生産しているが、又賀社長は、「いつまでも構造用合板に頼っていてはいけない。全盛のときにこそ新しい受け皿をつくっておかなければいけない」と話す。

この認識は合板業界全体でも共有されており、国産材を活用した型枠用合板の実用化など、様々な試みが行われてきている。

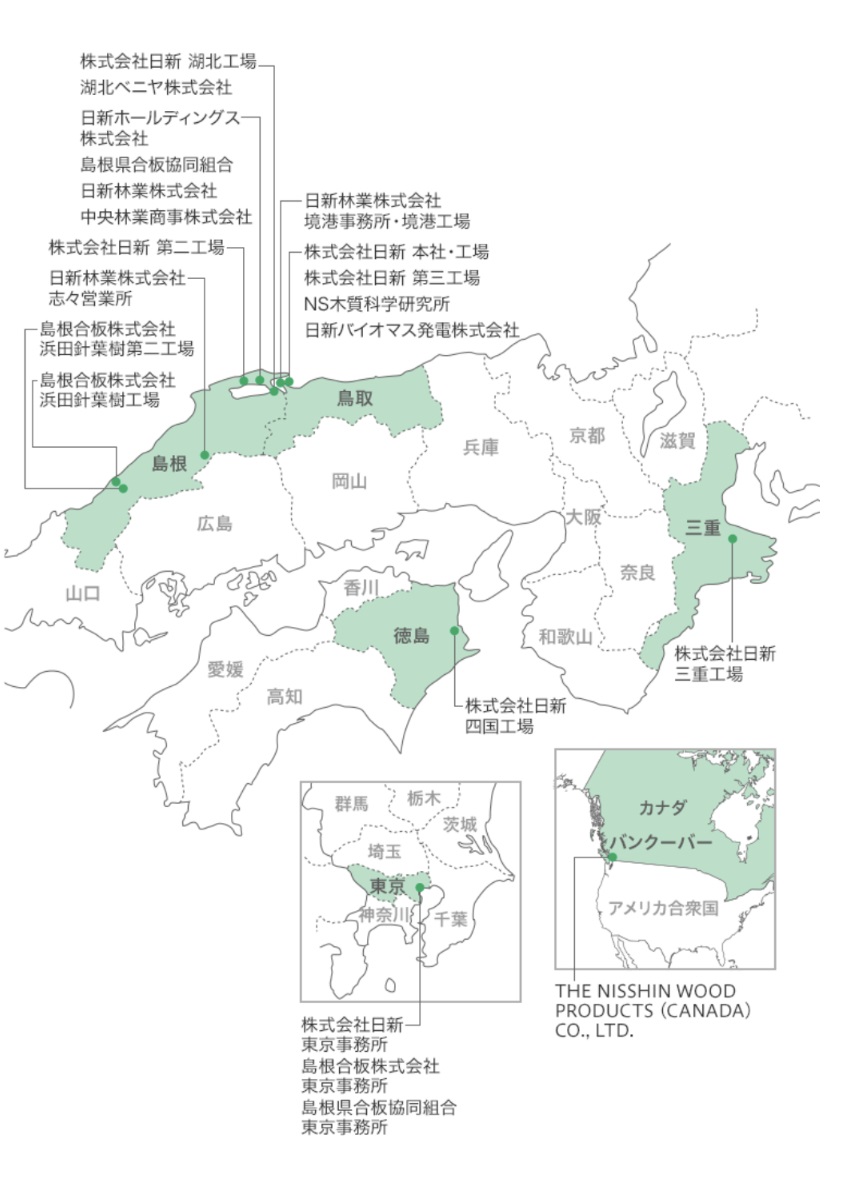

その中で、日新グループが構造用合板の“次のエース”に位置づけているのが複合フローリングなどの台板(基材)に使用する「フロア台板用合板」だ。

ウッドショックを踏まえ、レジリエンスの高いサプライチェーンへ

フロア台板用合板の原料には、もっぱら南洋材(熱帯木材)が使われてきた。しかし、資源・環境面から南洋材の調達は難しくなっており、フロア業界からも国産材に切り替えたいとの要望が出ている。これに応えるかたちで日新グループなどはフロア台板用合板を国産化する技術開発を進め、スギやヒノキに特有の含水率や収縮などをコントロールする手法も確立。フロア業界からの注文に叶うスケールで国産フロア台板用合板を安定供給できる体制づくりを進めてきた。ところが、いざアクセルを強く踏み込もうという時にコロナ禍に見舞われ、急ブレーキがかかった。以降も、いわゆるウッドショックやロシア・ウクライナショックが続き、足踏み状態を強いられている。

混沌とした状況が続く中で、国産フロア台板用合板の供給力を高め、非構造用のマーケットを開拓していくには、サプライチェーン(供給網)を再構築することが必要になる。複合フローリングは、台板用合板にMDF(中質繊維板)を張り合わせて表面の平滑さと硬度を確保している。ところが昨年(2021年)は、海外からのMDF調達が停滞し、一部のフロアメーカーは一時的に受注を停止するという事態も起きた。台板用合板だけでなく、関連商品も含めてレジリエンス(強靱性)の高いサプライチェーンを整備することの重要性が益々高まっている。

全社員で「mPQ=F+G」の理解を進め、難局を乗り越える

昨年9月、(株)日新の新社屋が鳥取県境港市に完成した。その入口に置かれた石碑には、「mPQ=F+G」の文字が刻まれている。経営の基本としている損益分岐点を求める公式だ。その意味について、又賀社長は、次のように解説する。「mPQはお客様へのお役立ち、Fは我々の豊かな生活、最後のGは社会への貢献。着実に利益を出すことによって、これを実現していきたい」。

合板生産を取り巻く状況は大きく変わってきている。原木(丸太)価格の上昇だけでなく、輸送費や加工時の燃料費などコストアップ要因が相次ぎ、接着剤に増量剤として加える小麦粉の値段まで高騰したままだ。

この難局を又賀社長が唱える“変化への対応力”を発揮して乗り越えていくことになるが、その場合も「mPQ=F+G」の理解が役に立つという。「あなたの会社の固定費(F)はいくらですかと聞かれて、すぐに応えられる経営者は意外と少ない」、「弊社は700~800種類の合板商品を取り扱っており、全社員にすべての収益構造を理解するよう求めてきた。それが約20年をかけて徹底されてきた」と又賀社長は手応えを口にする。

「和」の精神で関係者とともに成長、超厚合板などで可能性を拡大

日新グループは、企業理念に「和」を掲げている。「お客様も機械メーカーもみんな運命共同体。お互いが信頼し合える商売をして、ともに成長していく」(又賀社長)という考え方だ。この「和」の精神をベースに、現代的なビジネスを展開し、サプライチェーンも整えていくという。「ウッドショックで再認識したのは、木材は完全なグローバル商品であるということ。国産材もいいが、それだけに頼り切っていてはいけない。世界中の森林資源をみて、木材として有効活用していく。そのための加工技術として合板に勝る者はない」と語る又賀社長は、「これから超厚合板によって非住宅分野の需要を掴んでいくこともできる。合板業界にはフォローの風が吹いており、とくに日本は技術力が高い。生産量を倍増してもいい」と前を見据えている。

(2022年4月18日取材)

(トップ画像=生産ラインはフル操業が続く)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。