国の補助メニュー拡充、宮城県は年間植栽面積400ha目指す

講演会では、はじめに林野庁整備課造林間伐対策室長の天田慎一氏が登壇し、省力・低コスト造林を推進するために、国では補助メニューの拡充や公共労務単価の見直し、補助金申請・検査のデジタル化などに取り組んでいることを解説。今年度(2024年度)末までに「省力・低コスト造林に係る技術指針」を策定して全国に普及していく方針も示した。

続いて、宮城県森林整備課長の村上泰介氏、秋田県森林資源造成課長の永井秀樹氏、山形県森林ノミクス推進課課長補佐(森林整備・再造林推進担当)の尾形俊成氏が県レベルで進めている再造林対策について説明した。

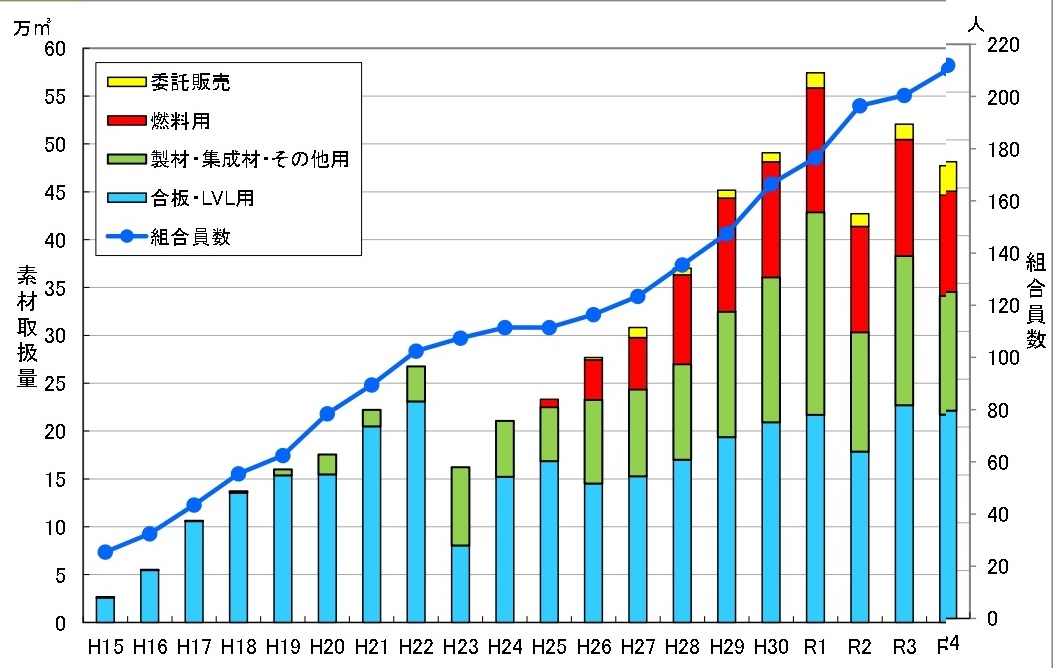

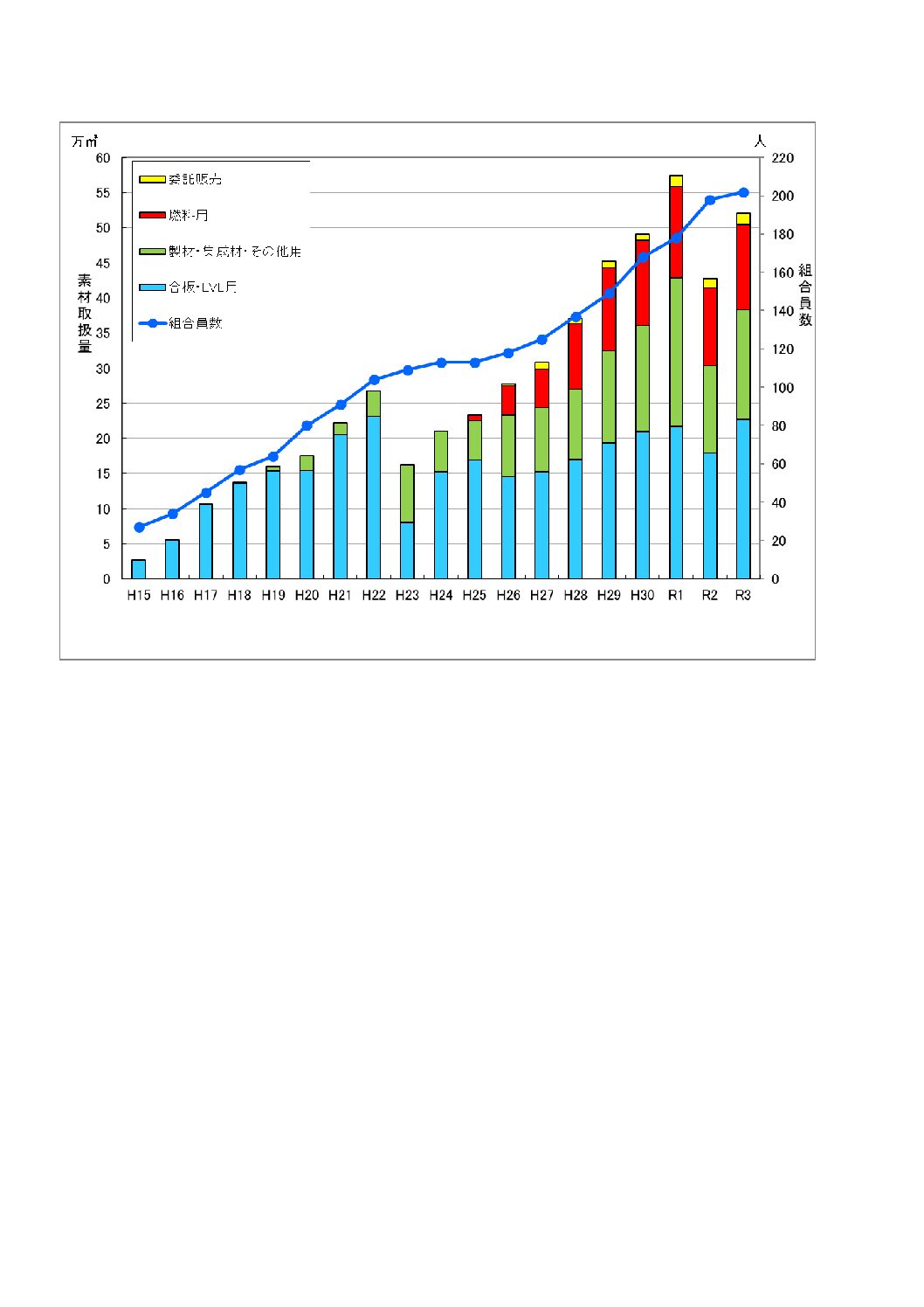

宮城県は、2027年度までに年間植栽面積(再造林+拡大造林等)を400haに増やす目標を設定しており、低密度植栽(ha当たり2,000本)や下刈り・間伐回数の削減、一貫作業の導入を後押しする補助制度を講じている。また、2008年に合板メーカーなどが設立したみやぎ森林づくり支援センターが苗木代への助成(ha当たり上限12万円)を継続しており、「チャレンジ!みやぎ500万木造林事業」と名づけた提案型再造林支援策も進めている。

「あきた造林マイスター」が活躍、山形県は100%補助実現

秋田県は、「あきた造林マイスター」が造林地を集積し、再造林を実施する林業経営体への助成(ha当たり15万円)などで支援しているほか、低コスト・省力造林技術の普及・定着や優良種苗の安定供給、森林クレジットの創出拡大、再造林を担う人材の確保・育成などに取り組んでいる。

山形県は、2021年3月に策定した「やまがた森林ノミクス加速化ビジョン」の中で、2030年までに再造林率を64%から100%に引き上げる目標を打ち出しており、再造林加速化対策会議や林業用種苗需給調整協議会の開催などを通じて情報の共有化や合意形成を図っている。また、2017年12月に発足した山形県再造林推進機構が基金を造成して再造林経費の一部(10%)助成を行っており、国庫補助とやまがた緑環境税及び県費による嵩上げ補助によって、実質的に100%補助を実現している。

山美(長野県)と野田造林(岩手県)が現場からの声を伝える

現場からの報告は、(株)山美(長野県佐久市)代表取締役の佐藤涼氏と(株)野田造林(岩手県洋野町)代表取締役の野田強志氏が行った。

山美は、昨年(2023年)2月に起業した造林・育林ベンチャーで、役員2名と5名の正社員が働いている。「社員さん第一の会社づくり」をモットーにしており、職場環境の改善などを進めながら事業量を伸ばそうとしている。

野田造林は、1970年代から造林事業体として活動しており、現在は10名の従業員を擁している。同社が主体となって洋野町大野で森林経営計画を策定し、素材生産業者と協力して補助事業を活用しながら造林事業を進めている。年間を通して業務量を安定化させるため、春~秋は植栽と下刈り中心とし、冬は保育間伐や森林調査を実施するようにしている。

一連の発表などを踏まえて、ノースジャパン素流協の鈴木理事長が進行役となって意見交換を行い、素材生産事業との連携によって造林作業の効率性が高まることや、安心して働ける職場づくりが人材の確保・育成に欠かせないことなどを確認した。

(2024年11月7日取材)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。