角物製材・フリー板を基軸に大工・工務店との連携を拡大

「第2ステージ」に向けた話を続けたい。地元特産の素麺箱用材となるモミを供給するというのはユニークな着想だが、このほかにも新規ビジネスのアイディアはあるのか。

地域の大工・工務店を素材生産業・製材業の立場から支援する事業を行っていきたい。

なるほど。現在の国産材流通は、大型量産工場→プレカット→大手ハウスメーカーが主体であり、KD(人工乾燥)処理された製材品の単価勝負という様相になっている。その一方で、中小規模の大工・工務店は仕事が回ってこず、繁閑の差が大きい。このギャップを埋めていこうということか。

そのとおりだ。住宅着工戸数の減少が誰の目にも明らかな今、大手ハウスメーカーだけでなく、大工・工務店も視野に入れていかなければ「兵木センター」の生き残りはない。建築設計士なども巻き込みながら連携の「輪」を広げていきたい。

具体的に、どのようなことを考えているのか。

キーワードは「角物製材」と、前に触れた1,100坪の屋根を備えた「製品保管庫」だ。「角物」から板を挽き、フリー板にする。それを製品保管庫で在庫し、常時出荷できるようにする。

フリー板に着目する理由は何か。

大工・工務店は、実によくフリー板を使う。窓枠などはこのフリー板のカットで対応できる。柾目のフリー板もいいが、野地板を幅剥ぎしてもフリー板はできる。板で剥ぐか積層にするかは、ケースバイケース。要は、これまで見向きもされなかった木材を活用することだ。素材生産業者は、いろいろな原木(丸太)を供給できる。これを選別して、製材工場で付加価値をつけ、他所がつくらないものをリーズナブルな価格で大工・工務店に供給すれば、量産路線とは違ったマーケットで勝負できる。

県が変革へのシミュレーションを重ねて、意欲を引き出す

八木理事長との「対論」を終えた遠藤理事長は、兵庫県庁に向かうことにした。「兵木センター」がここまで成長したのは、八木理事長をはじめとしたスタッフの「手腕」と「才覚」があったからだが、こうした人材が活躍できる「場」を用意した“黒子”としての行政の役割を無視することはできない。とくに、兵庫県が「公募」という手法によって事業主体を選んだところに鍵があるのではないか。こう考えた遠藤理事長は、県庁の林務課を訪れ、築山佳永課長と向き合った。

そもそも兵庫県が大型製材工場の公募に踏み切ったきっかけは何だったのか。

平成10年4月に、当時の県知事から「兵庫県には森林資源もあり、阪神という大消費地があるのに、県産材が流通していない。木材の流通拠点が必要ではないのか」というご下問があった。そこで翌11年に、県が最初の構想を描いた。

どのような内容だったのか。

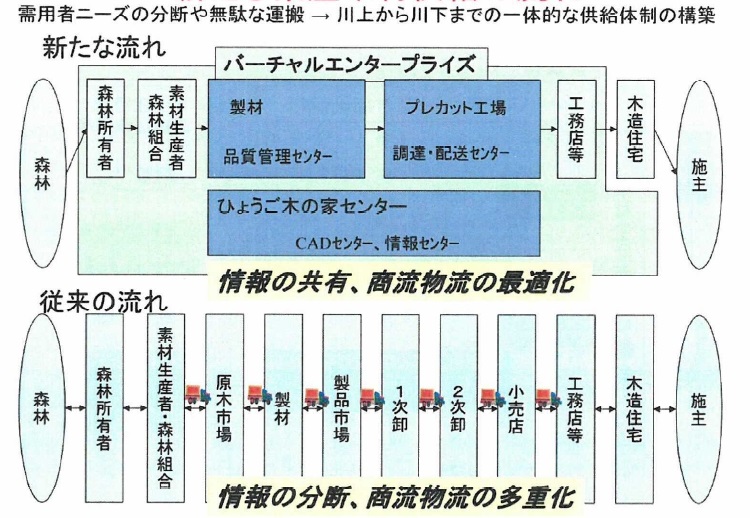

県内を見回すと、経営放棄林が増加し、森林の公益的機能が低下する恐れが出ていた。また、林業は儲からないと“山離れ”する森林所有者も少なくなかった。この悪循環を断ち切るためには、新たな県産材供給システムの構築が不可欠だと判断し、バーチャルエンタープライズの構想を提案した。

それまでの木材流通は、いくつもの事業体が介在してコストがかかるうえに、「売ったらお終い、買ったらお終い」の世界だった。そうではなく、川上から川下まで一気通貫に、あたかも1つの企業のように情報を共有し、商品の流れを最適化しようと提案した。

今でこそ、国産材業界にも、サプライチェーンマネジメントやロジスティクスの考え方が出てきているが、平成10年の段階でこのような構想を立案していたとは驚きだ。

当時は、いわゆる役物頼みの林業だった。そうではなく、並材や低質材、さらには林地残材にも付加価値をつけ、森林所有者にその利益を還元して、森林経営の意欲を高めることを目指した。

こうした構想に対して林業界の反応はどうだったのか。

全般的には、冷ややかなものだった(笑)。それでも、まず意識の高いフロントランナーを募集しようということになり、県内すべての関連企業にダイレクトメールを出した。同時に、県が描いた構想を実現した場合、具体的にどのようなメリットが出るのかをシミュレーションした。

そのシミュレーションに対する反応はどうだったのか。

住宅業界が乗ってきた。ダイレクトメールの1割に当たる300社が集まり、勉強会を開こうということになった。

それはすごい。

それまで県庁は規制と許認可業務をするところと思われていたようだが、この勉強会で彼らの意識もずいぶん変わったと思う。県としても最終需要家である住宅業界のニーズを把握できたので、次のステップとして製材工場のシミュレーションをすることにし、平成18年に「県産木材供給センター事業化検討委員会」を設置した。翌年、シミュレーションの結果を踏まえて、企業・団体からの提案を公募し、コンペを実施した。

バイオ発電燃料の供給拠点としても台頭、産業集積に効果

コンペの結果、(株)八木木材、(株)トーセン、林ベニヤ産業(株)、衣笠木材(株)その他17社で構成される「兵木センター」が実施主体に選定され、宍粟市に製材工場が開設されたわけだが、県としては現状をどのように評価しているのか。

県の構想どおり、「兵木センター」は木材流通の拠点になっているし、地域の産業集積という面でも効果が出てきている。

どういうことか。

兵庫県内では、平成27年3月に稼働を開始した(株)日本海水(1万6,530kW、赤穂市)のほか、(株)関電エネルギーソリューション(朝来市)とパルテックエナジー(株)(丹波市)なども木質バイオマス発電所を計画している。その燃料用原木を安定供給する一翼を「兵木センター」が担うようになってきている。

八木理事長は、日本海水などの木質バイオマス発電所向けに燃料用チップ4万t弱を「兵木センター」で供給すると言っていた。

そのためだろう。「兵木センター」は率先して森林経営計画を樹立し、間伐材の供給力を高めようとしている。

「兵木センター」と同じ宍粟市内の(株)山崎木材市場(川上篤・代表取締役)も視察したのだが、ここでも日本海水向けのチップを供給するために、森林伐採と併行して森林経営計画の樹立に積極的だった。「兵木センター」と競い合いながら供給量を増やしていくという姿勢が感じられた。確かに、「兵木センター」の存在は、地域の産業集積という面でも大いに刺激になっているようだ。

「兵木センター」と兵庫県庁を後にした遠藤理事長は、地域林業の牽引役を「公募」によって選ぶことの有効性に、改めて思いを馳せていた。果たして、この手法は他の地域でも有効なのだろうか、もっと広がっていく可能性はあるのか――この答えを探るため、遠藤理事長は、愛知県に足を向けた。

(2016年3月10日取材)

(トップ画像=所狭しと天然乾燥される製材品)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。