素材生産量が2028年に35万m3まで増加、高付加価値製品が不可欠

新潟県は、今年度(2024年度)予算に「県産集成材等供給促進事業」(予算額1,600万円)を新たに盛り込み、関係者による検討会を設置して、新設工場の規模や生産品目などに関する議論を本格化させている。

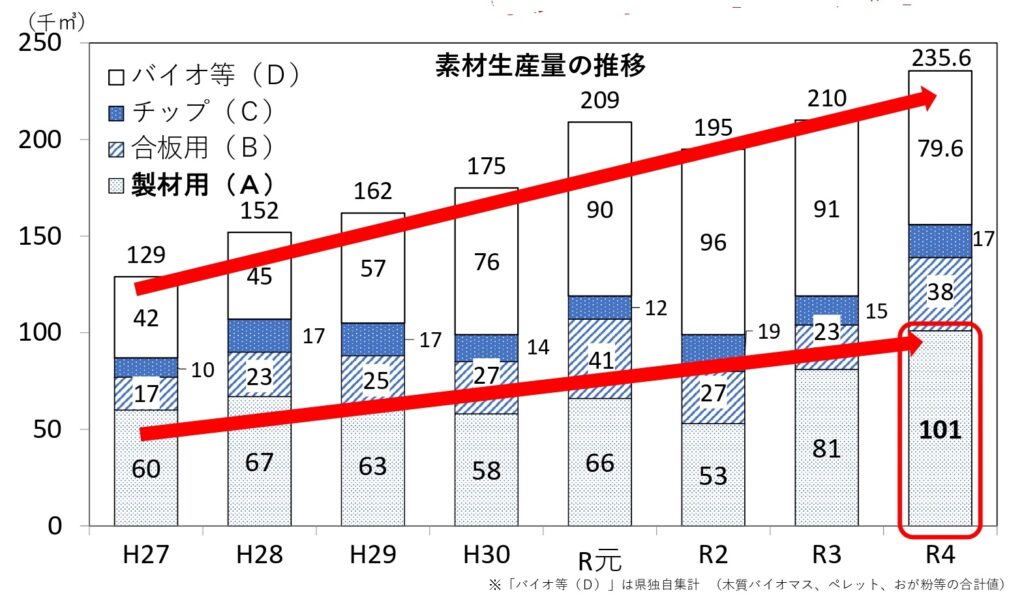

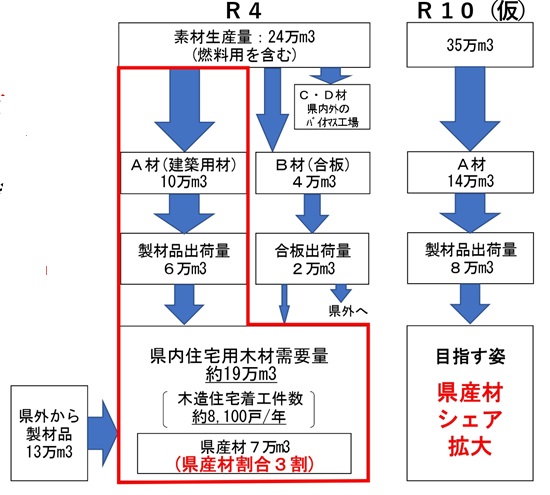

同県の素材生産量は図1のように増えており、とくにA材の増加ペースが大きい。だが、県内の住宅に用いられる木材需要量に占める県産材の比率は3割にとどまっている。同県では素材生産量を2028年に35万m3まで増加させることを目標としており(図2参照)、A材を付加価値の高い製品に加工する拠点づくりが急務になっている。

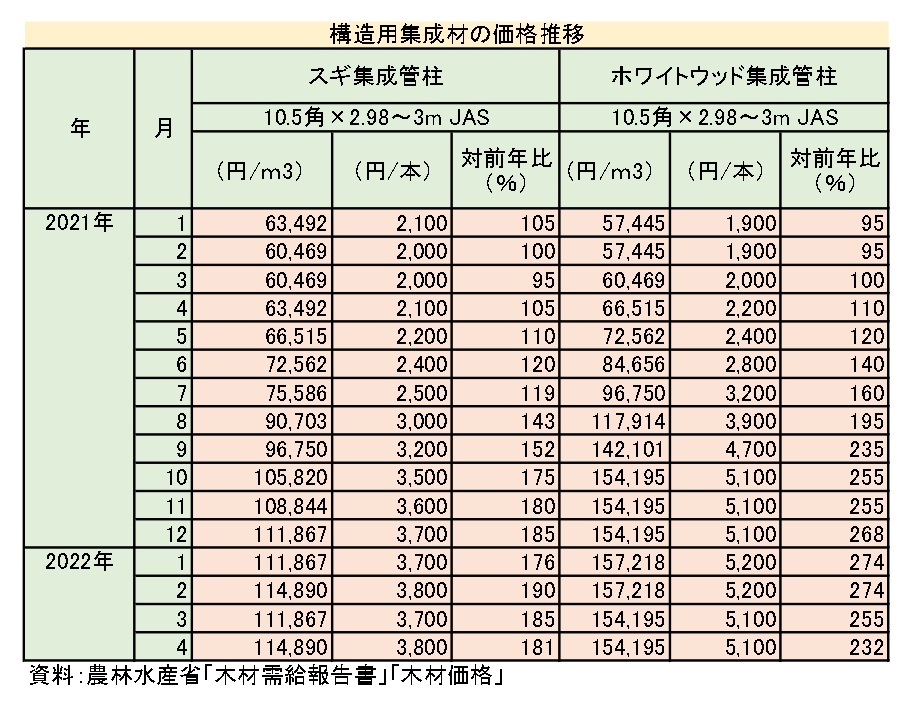

県が行った意向調査によると、川上の関係者は素材の供給先拡大を望んでおり、川中・川下の関係者は集成材を市場競争力のある製品として評価している。これを踏まえ、県が設置した検討会は、7月26日に開催した第1回会合で、工場新設に向けた課題の整理やスケジュールの確認などを行った。全国には年間の製品生産量が1,000m3程度から10万m3以上に及ぶものまで様々な規模の集成材工場があり、生産品目も大断面(大規模建築用等)、中断面(梁桁等)、小断面(柱等)に分かれる。これまでの検討で、集成管柱などは大規模工場との価格競争が激しいが、国産材比率の低い梁桁用の集成材ならば新規参入の余地が大きいとの見方が大勢を占めており、とくに県産スギとヒノキなど国産の高強度樹種を組み合わせた「異樹種ハイブリッド集成平角材」が有望との方向性が固まってきている。この製品ならば、輸入もののレッドウッド集成材などに代替でき、流通価格を高水準に保ちながら山元還元を増やせる可能性がある。

同県は、今年度中に事業可能性調査や県産材供給体制に関する検討にメドをつけ、来年度(2025年度)から候補地の選定や事業収支計画の策定、支援策の検討などに着手する方針。新工場の運営主体に関しては、県内企業のほか県外企業の誘致も視野に入れている。

栃木県の渡良瀬林産とエヌケーケーを視察、実践的な知見学ぶ

新潟県が設置した検討会のメンバーは、集成材工場新設に向けた現地調査の一環として、9月11日に栃木県の渡良瀬林産(株)(佐野市)とエヌケーケー(株)(同)を視察した。両社は、累積施工棟数が1万棟を超えるコンチネンタルホーム(株)(同)のグループ企業で、渡良瀬林産は製材・加工と販売、エヌケーケーは集成材の生産を担っている。グループ全体では、「渡良瀬流域構想」のコンセプトのもとで「林業の6次産業化」に取り組んでいる*1。

一行を出迎えた渡良瀬林産の飯塚正喜・取締役専務は、「売れないものを量産しても意味はない。木材の価値をどうやって高められるかを常に考えている」と話し、「異樹種集成材は可能性のある資材であり、連携して利用拡大を目指したい」と期待を込めた。

(2024年9月11日取材)

(トップ画像=渡良瀬林産の工場などを視察する新潟県の検討会のメンバー)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。