目次

デンマークに本拠を置き30か国に展開、日本にも支部開設

1986年に大阪府で生まれた中村氏は、米国のニューヨーク州立大学環境科学森林学校を卒業し、ドイツのフライブルク大学で修士号を取得した。エクアドルやタイなどではNGOの一員として社会林業プロジェクトにも関与し、帰国してから和歌山県の限界集落での暮らしを経て、2014年に日本森林技術協会に入り、森林経営管理制度の運用支援や伐出作業システムの研修運営などに携わる一方、政府関連事業であるクリーンウッドナビの生産国調査や木材合法性デューデリジェンスの手引き作成などのプロジェクトに参画してきた。その後、2021年にイケア・ジャパン(株)に転じてサステナブル調達監査を担当し、今年2月からプリファード・バイ・ネイチャー日本支部の代表をつとめている。

世界の先頭を走るEUの違法伐採対策について掘り下げる前に、プリファード・バイ・ネイチャーについて教えて欲しい。どのようなことをやっているのか。

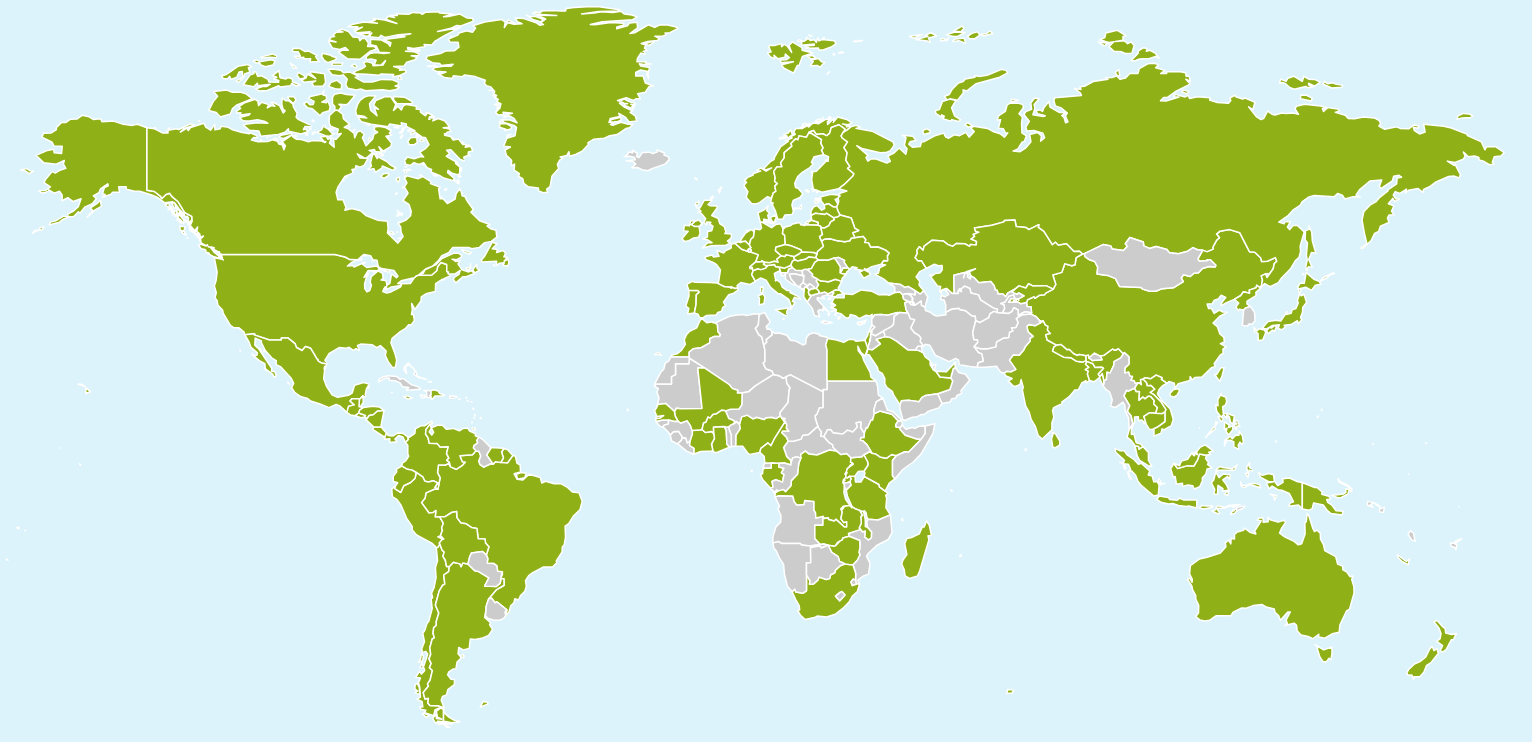

プリファード・バイ・ネイチャーは、デンマークに本拠を置くソリューション提供型のNPO法人だ。世界各地に拠点を持っており、今年2月に開設した日本支部で30か国目となる。

ソリューション提供型ということは、企業などが抱える課題の解決策を示すということか。

そうだ。違法伐採対策に関わっては、企業向けに「森林リスクコモディティ」と言われる農林産物をはじめとした商品作物の持続可能な調達方法やデューデリジェンスシステムの構築支援、各種認証制度の審査などを行っている。

木材製品を含めた「森林リスクコモディティ」をどう扱うか

「森林リスクコモディティ」とは聞きなれない言葉だ。

「森林リスクコモディティ」とは、森林の減少や劣化を引き起こす商品作物全般を指す。具体的には、木材、天然ゴム、畜牛、カカオなどとそれらの加工製品などになる。これらの商品作物は、森林減少や地球温暖化に及ぼす影響が大きいとみなされている。

木材製品だけでなく、農作物なども対象に含めるとなると、業界の壁を超えたソリューションを提供しなければならない。そこまで手を広げる必要があるのか。

世界の森林は年間に約500万ha消失していると言われている。その最大の要因は、農業への土地転用だ。こうした現状を踏まえて森林を持続的に利用していくには、農作物を含めた総合的な対策が必要になる。

プリファード・バイ・ネイチャーには、どのようなところから業務依頼などが来るのか。

商社やメーカー、農林事業者などからの依頼が多い。商社やメーカーであれば、持続性が担保された農林産物の調達基準の策定、人員研修など組織体制の構築を支援し、農林事業者には生産手法や労務管理体制の認証審査を行っている。

EUDR(EU森林減少フリー製品に関する規則)の狙いは?

では、本題であるEUの違法伐採対策についてみていこう。最も注目されるのは、今年6月29日に導入したEUDR(EU森林減少フリー製品に関する規則、EU Deforestation Regulation)*3という新しい取り決めだ。EUは、世界に先駆けて2013年にEUTR(EU木材規則、EU Timber Regulation)を施行し、違法伐採対策の先陣を切ってきた。そのトップランナーが一段と規制を強化したことに驚きを感じている関係者も少なくない。EUが新たにEUDRを定めた狙いは何か。

EUDRでは、森林の減少や劣化に加担している恐れのある木材製品や農産物などの輸出入を禁止する一方、その恐れのない「森林減少フリー製品」の消費を推進して、世界の森林に与える影響を軽減することを目的に掲げている。

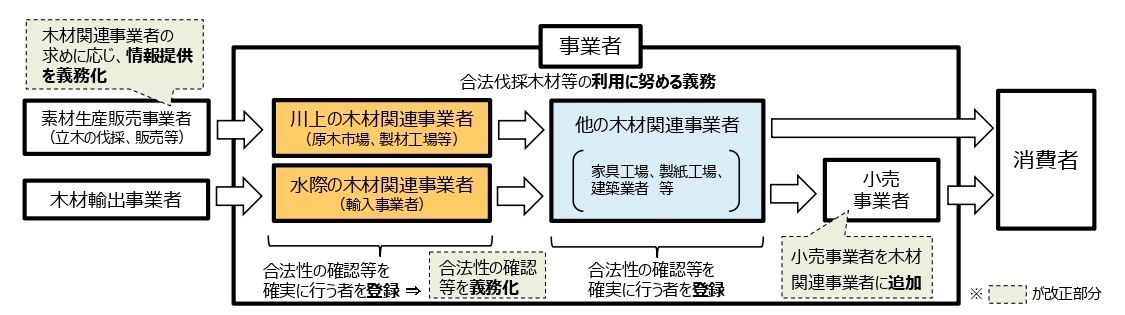

EUDRの前身にあたるEUTRでは、主に木材製品の合法性をチェックしていたが、EUDRでは、先ほども述べたように木材製品だけでなく農作物などにも対象を広げ、合法性に加えて商品作物の生産過程で森林の減少や劣化を加速させていないかを問う内容になっている。

コロナ禍前にEUの加盟国へ木材製品を輸出しているベトナムの業者を訪ねたら、「とにかく規制が厳しい。森林認証の取得や合法性に関する証明書類などの提出を厳しく求められる」とこぼしていた。このような状況がさらに進んできているのか。

森林の減少や劣化につながる商品作物は市場から排除するという姿勢は徹底している。今後も規制が緩くなることはないだろう。

EUは複数の国家の共同体であり、加盟国ごとに環境問題などに対するスタンスは異なるとも言われている。EUDRは、EU全域で合意がとれているものなのか。

EUDRは、EU全域で一定以上の水準で運用されているが、地域差はある。例えば、生産国ではルーマニア、輸入国ではイタリアがリスクの高い国とされている。どちらもガバナンス(統治・監視体制)が弱いとみられており、とくにイタリアはバルカン半島やアフリカに近く、よく知られている難民の流入と同様に薪や炭、高級家具用の違法伐採木材など非合法な商品作物が入ってきていることが問題視されている。

丸太をどこで伐採し、どう運んだかがわかるシステムが必要

木材製品を取り扱う事業者に求められることは何か。

まず、原則として地理情報が必要になる。木材製品の原材料となる丸太を伐採した位置が緯度・経度の座標とともにわかるようにしなければいけない。明確な位置情報や事業者に関する透明性の高い情報をもとに、森林の減少・劣化に加担していないかをチェックする仕組みになっている。

丸太1本ごとの情報が必要になるのか。

ロット単位で問題ない。木材市場であれば一定期間に仕入れた一定量の丸太がどこで伐出されたかがわかれば十分だ。

すべての事業者が対象になっているのか。

事業規模による例外はない。

零細な事業者にとっては対応が難しいのではないか。

率直に言って、混乱しているところもある。ただ、例えばドイツでは森林所有者が組合に組織されており、丸太がいつどの林地から伐出され、工場直送のトラックがどのルートを辿ったのかが容易に把握できるデジタルシステムが構築されている事例がある。こうした仕組みは、日本の林業・木材産業を進化させていく上でも参考になるだろう。(後編につづく)

(トップ画像=プリファード・バイ・ネイチャーは30か国に拠点を展開している)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。