日本を代表する国産材供給基地に拠点を置き、成長を続ける

伊万里木材市場の本社と原木(丸太)をストックする土場は、伊万里湾を臨む伊万里木材コンビナートの中にある。

同コンビナートには、国内製材最大手の中国木材(株)(広島県呉市)の伊万里事業所が運営する集成材・プレカット工場や、同社が出資している西九州木材事業協同組合の大型製材工場のほか、関連施設や設備が揃っており、原木の調達から製品加工、端材等の有効利用までを一貫してこなせる体制を整えている。2004年に稼働を始めてから今日に至るまで、日本を代表する国産材供給基地としてその名を轟かせており、業界の活力を測るバロメーター的存在にもなっている。

伊東氏は、1993年に伊万里木材市場に入社し、林前社長の薫陶を受けながら原木の集荷・販売に関わるノウハウを身につけてきた。自他ともに認める現場たたき上げのプロフェッショナルだ。

1月に亡くなられた林前社長に対して改めてお悔やみを申し上げたい。かつて林氏と「対論」をした際、伊万里市の街中で原木の市売をしていた伊万里木材市場にとって、このコンビナートに拠点を移したのは大きな転機だったと振り返っていた。

林前社長は生前、何度も大きな決断をして、国産材時代を切り拓いてきた。私は側近として仕えながら、その先見性に幾度となく感心させられてきた。

林前社長の卓見のとおり、弊社の業績はこのコンビナートに移転してからほぼ右肩上がりで伸びてきている。

原木取扱量が2年連続で60万m3を突破し、過去最高を記録

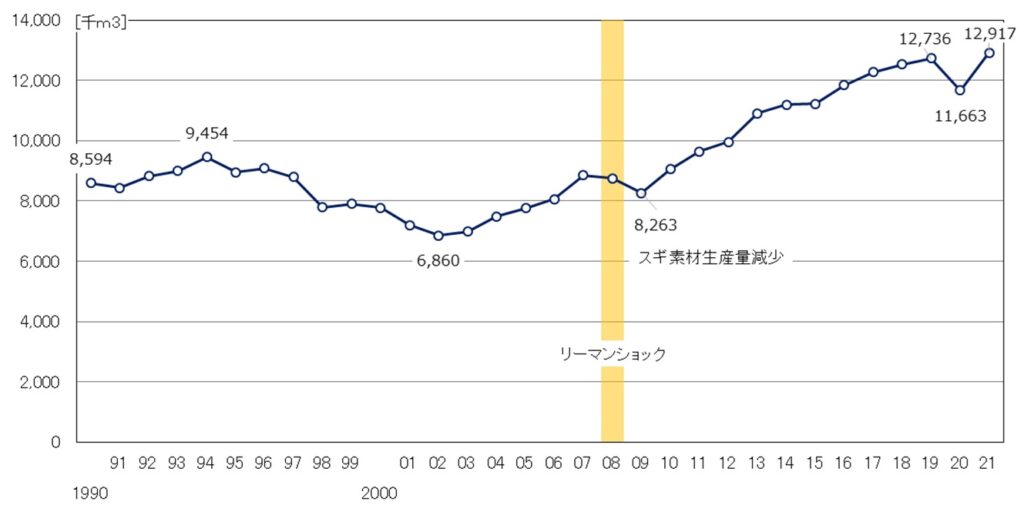

林前社長の功績を踏まえた上で、これからの国産材業界のあり方について考えていきたい。まず全体像を抑えておこう。図1は、1990年から最近までのスギ素材(原木)生産量をトレースしたものだ。2002年がどん底であり、以降は増加基調に入った。リーマン・ショックで一旦落ち込み、再び増加を続けていたが、直近のコロナ禍と第3次ウッドショックで乱高下した。

そして今は、人口減少に伴う住宅着工戸数の減少などで業界全体に元気がない。「先の見通しが見えない」という声も聞かれる。伊万里木材市場の状況はどうなのか。

弊社もコロナ禍とウッドショックには大きく振り回された。コロナ禍で需要が急減したときは、八方ふさがりのように感じたし、ウッドショックが起きて欧州材など外材がもっぱら米国に持っていかれると、日本は取り残されていると思った。こうなったら国産材のチャンスだとも考えたが、結局は「喉元過ぎれば熱さを忘れる」で、あれよあれよという間に以前の構図に戻った上に、需要減や物価高などで悩まされているというのが全般的な状況だ。

いや、おかげさまで弊社の原木取扱量は、2022年・2023年と2年連続で60万m3を突破できた(図2参照)。これは過去最高の実績になる。

確かに図2をみると、2019年に一度60万m3に達しているが、その後は50万m3に戻っている。

弊社の原木取扱量は徐々に増えてきているが、56万~58万m3くらいで頭打ち感も出ていた。それがウッドショック後に2年連続で60万m3を超えることができ、林前社長とともにやってきたことが間違っていなかったと再認識できた。

ウッドショックでも材価の高騰は追わずに、安定供給を継続

なぜ、2年連続で60万m3超えを果たせたのか。

弊社は、木材価格が高騰したウッドショックのときでも、一定の価格水準を保つことを心がけてきた。九州の原木価格(m3当たり)は一時、ヒノキで4万円、スギで3万円くらいまで跳ね上がったが、弊社は追随せずに、ヒノキは2万5,000~6,000円、スギは1万6,000~7,000円くらいにとどめた。

こうすることで、原木の販売先である製材工場や合板工場に安心感を持ってもらい、本当の意味での安定供給を続けることができた。今、市況が悪くて価格が伸びなくても、弊社の原木取扱量が一定のレベルを維持できている要因はここにあると考えている。

今年(2024年)はどのくらいの原木取扱量を計画しているのか。3年連続60万m3突破を目指すのか。

計画では56万m3台を目標にしている。これは22・23年と同じ数値だ。

林前社長は、いたずらに数字(実績)にとらわれて背伸びをするよりも、しっかりと足場を固めることを大切にしていた。私も同じように考えている。

もう今年も半分が過ぎたが、足元の状況はどうなのか。

天候不順の影響などがあったので、材積ベースでは目標量を3%ほど下回っているが、売上金額としては目標額をクリアしている。今年後半に未曾有の天災でも起きない限り、56万m3台という最低限の目標はクリアできる。

伊万里木材市場の業界内における信頼度の高さが堅調な業績につながっていることがわかった。だが、それだけで原木取扱量が増えるわけではないだろう。

弊社にとって有り難いのは、隣接する西九州木材事業協同組合の製材工場が増産体制に入っていることだ。中国木材向けのラミナの在庫が減ってきたため、昨年よりも生産量を増やしている。また、最大元口径70㎝まで挽ける大径木製材工場が昨年10月に竣工し、本格稼働に入ったこともプラス要因になっている。

国産材の需要先は、従来からの住宅用だけでなく、合板・集成材用、バイオマス発電用、海外輸出用と大きく広がってきている。こうした変化に柔軟に対応していくことが必要だ。(中編につづく)

(2024年7月9日取材)

(トップ画像=伊万里湾大橋から臨む伊万里木材コンビナート、奥に伊万里木材市場、手前に西九州木材事業協同組合の工場がある)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。