目次

福岡県筑前町周辺へ投資する「国内森林ファンド」の組成へ

山形県白鷹町で計画している「フレンドシップ造林」は、従来の官主導の分収林ではなく民間主導の取り組みで非常に興味深い。とくに、将来は5~6%程度のIRR(内部収益率)を目指したいという意欲的な目標設定は、国内に約60万haある分収林の経営・管理にも新たな“刺激”を与えるのではないか。

それでは、もう1つの先行事例について教えて欲しい。

最初の投資先を福岡県の筑前町と周辺地域一帯とする「国内森林ファンド」の組成を目指している。この地域では、森林所有者などから経営・管理を委託したいという要望が増えてきており、「委託ではなく、所有林を土地・立木込みで購入して欲しい」という依頼も出てきている。こうしたニーズを受け止めて、森林の集約化を進め、持続可能な林業経営を実行できるスキームを構築したい。

所有林の管理・経営を任せたいという動きは全国各地でみられるが、ファンドを立ち上げて受け皿にしようという試みは前例がない。どのように進めようとしているのか。

資産管理会社「日本山主ふくおか」を設立して集約化を促進

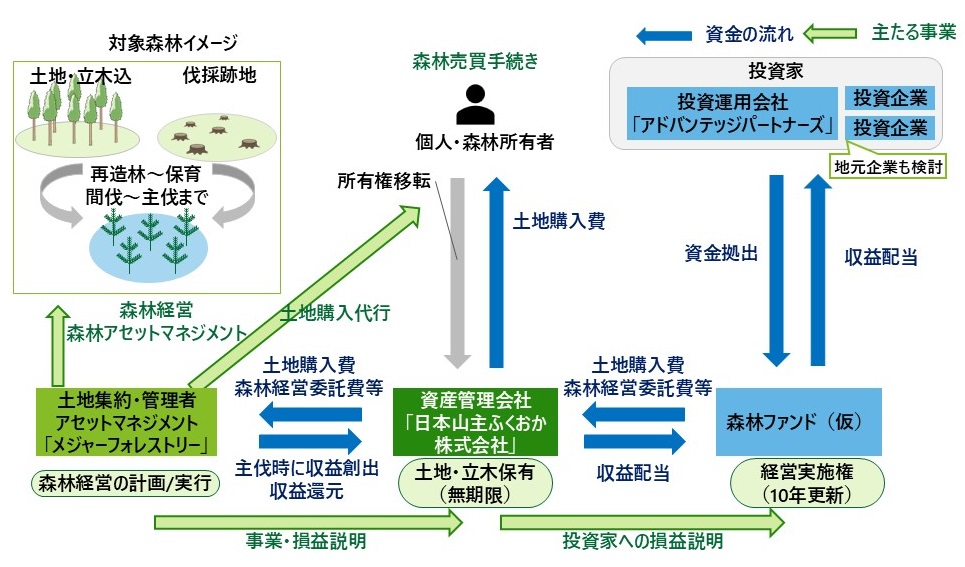

私共が検討しているスキームの全体像を示すとトップ画像のようになる。地元の林業会社であるメジャーフォレストリー(株)(筑前町、佐藤伸幸・代表取締役社長)のもとには、先ほど言ったように森林の買い取り依頼が多数寄せられている。だが、多額の資金が必要となるので個別企業単独では対応が難しい。そこで、外部から資金を募って、森林の購入を進めやすい仕組みをつくることにしている。

具体的にどのような仕組みになるのか。

メジャーフォレストリーと投資運用会社である(株)アドバンテッジパートナーズ(東京都港区、笹沼泰助&リチャード・フォルソム共同代表パートナー)が出資して、資産管理会社「日本山主ふくおか株式会社」を設立する。この新会社が森林ファンド経由で投資家からの資金を受け入れ、これを原資に森林の購入と集約化を進め、メジャーフォレストリーが主伐・再造林などを担うことを計画している。

投資家や森林を売却する所有者にとっては、どのようなメリットがあるのか。

小規模で分散している森林をまとめて大面積化することで、長期的かつ計画的な森林整備と効率的な林業経営が可能になる。

投資資金は、当初は数千万円規模からスタートし、事業の拡大とともに数億円~10億円規模にまで拡大させ、森林の購入面積や経営規模もスケールアップしていきたい。当面のIRRは2~3%以上を見込んでおり、規模拡大に伴って5~6%程度を目指したい。

このスキームを成功させるカギは、新設する資産管理会社の信用力になりそうだ。

投資収益力だけでなく、「日本山主ふくおか株式会社」は、購入した森林を産廃処理場やメガソーラー等の開発などの当初の約束と異なる用途に用いないことや、外国資本への売却を行わない方針を堅持することにしている。また、有期限の森林ファンドは、期間満了後、後継ファンドに引き継がれることも想定しており、森林の売却に伴う所有者の不安を払拭していきたい。

森林投資を可能にし、民間主導で地域経済を再構築していく

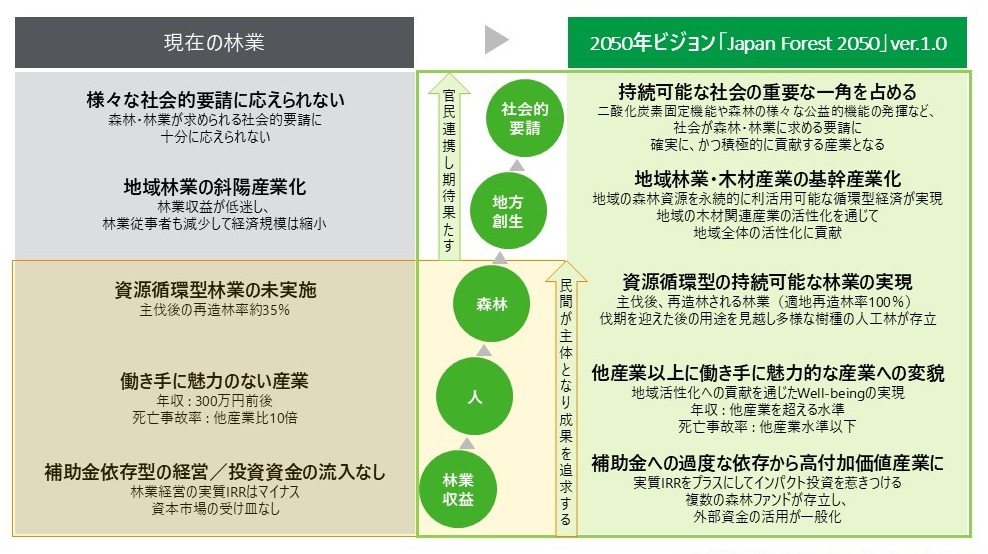

2つの先行事例が軌道に乗っていけば、日本林業全体の資金循環が活性化してくると考えられる。デロイトトーマツが林業再生に取り組んでいる狙いは、そこにあるのか。

私共は、国土の70%を占める森林を適切に管理・経営していくにはどうすればいいのかという根本的な問題意識を持っている。林業適地において健全な林業経営が根づくこと、それにより地域が森林を適切に管理できるようにしていくためには、他の1次産業等とも連携して地域活性化を進めることが必要だ。その1つの契機ともなり得る森林投資の実現には適切な規模の森林を経営できる組織が不可欠であり、私共の持っているノウハウを活かしたアドバイザリー業務がお役に立てるのではないかと考えている。

日本国内で森林投資を活発化させていくためには何が必要なのか。

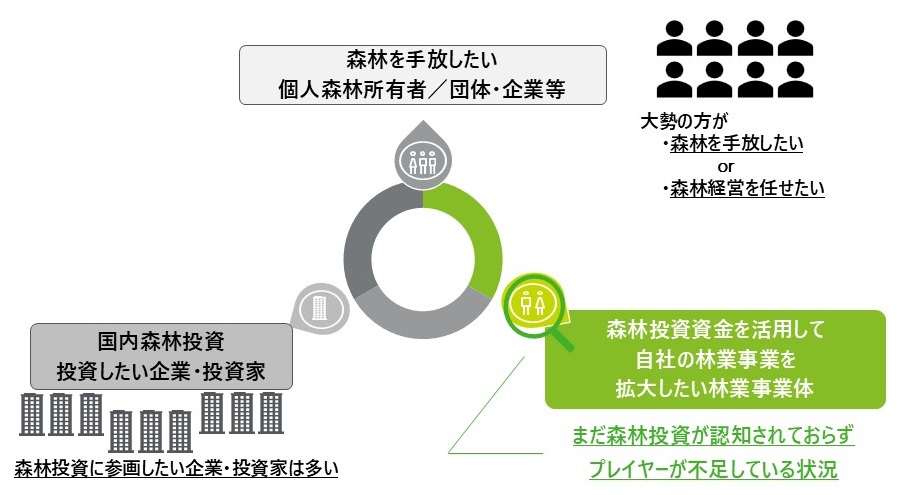

森林投資の意義を地域や出資企業等に認知いただくことも必要だろう。図1のように森林を手放したい、森林の経営を任せたいという個人所有者や団体・企業等は多く、また国内の森林投資に参画したいという企業や投資家も多い。しかし、多くの林業事業体にはまだ森林投資が認知されていない。林業事業体には、投資を受けるに足る規模の林業適地の集約とそこでの林業活動の成果を投資企業の投資目的に整合させることも求められる。林業事業体と投資家層との相互理解が進まないと、なかなか具体的な案件につながっていかない。このあたりの隘路を打開していく役割を私共が担っていければと考えている。

投資企業の経営ノウハウも取り入れて林業事業体を支援する

森林投資を成り立たせる林業経営の規模や条件などについては、どう考えているのか。

林業経営の基盤を強化して持続可能なものとするには、毎年安定して木材を収穫・販売し、収益が得られるようにしなければならない。そのためには、一定以上の面積規模を確保することが不可欠だ。主伐・再造林を年間20~30ha以上行っていく循環型林業を実現するためには、伐期30年としても600~900ha以上の森林が必要となる。これをベースに、長期的な視点で持続可能な林業経営を実現しようとする林業事業体に投資していくことが基本になるだろう。

投資対象になる林業事業体に求められる要件を教えて欲しい。

私共は、図2のように考えている。森林施業などを担えるだけでなく、投資家とのコミュニケーション能力なども求められるようになる。このような林業事業体を育成、強化することに私共も協力していきたい。

森林投資の対象となる林業事業体が一朝一夕に生まれるとは私共も考えていない。最も難しいのは、現状を変えていくとの共通意識の醸成と、どのように変えていくかの納得感あるプロセス設計であろう。自走能力が生まれなければ森林投資を受け入れることは難しい。だが、その覚悟が伝わるなら林業をサポートしたいと考える企業と協働し、様々な経営ノウハウを含む森林投資を契機として林業を再生する可能性は大いにあると考えている。

(2024年9月30日取材)

(トップ画像=筑前町周辺で実現を目指している「国内森林ファンド」の全体スキーム)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。