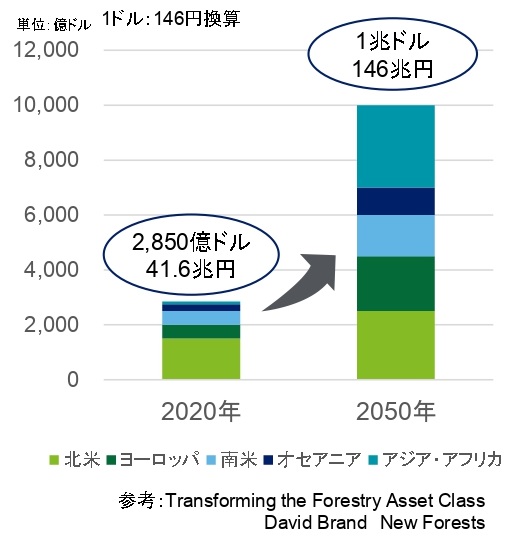

拡大する世界の森林投資マーケット、1兆ドルに増加見通し

遠藤理事長からの「対論」の呼びかけに応じたのは、デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社パートナーの北爪雅彦氏と、同合同会社マネジャーの鈴木秀明氏。2人は、「JAPAN Forest 2050 」をまとめ上げた“駆動力”といえる存在だ。

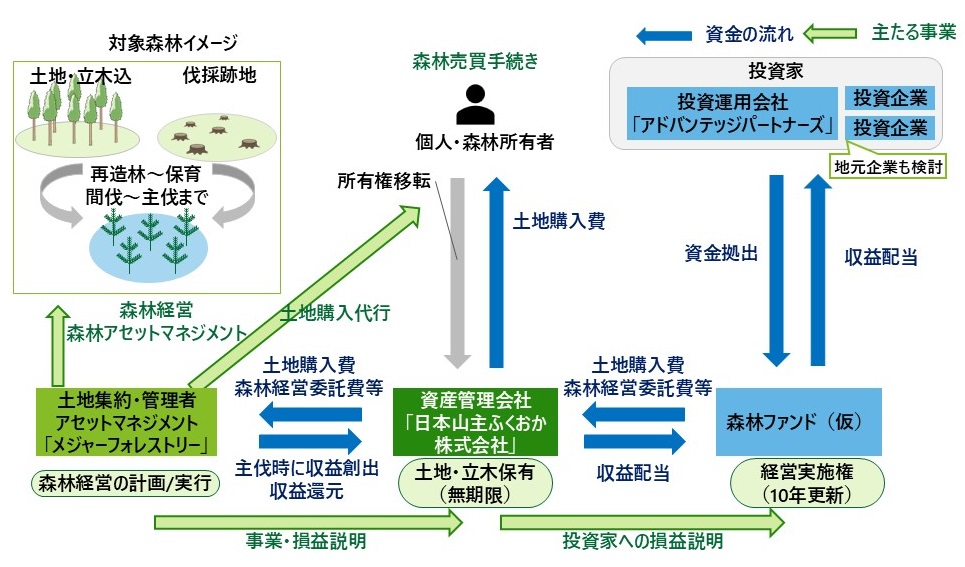

米国ではTIMO(Timber Investment Management Organization:森林投資管理会社)やREIT(Real Estate Investment Trust:森林投資信託)が一般化しているのに対し、日本では林業は金にならないと“山離れ”が進んでいる。まず、このあたりの現状認識から整理しておきたい。

事実として、世界の森林投資マーケットは拡大している。2020年時点で投資可能な森林資産は2,850億ドル相当と推計されており2050年には1兆ドルに増加すると予測されている。

そうした潮流から日本は外れているということか。

世界的に森林投資が拡大する一方で、日本国内への投資資金の流入はこれまでほとんどゼロだったといえる。私どもデロイトトーマツは、日本国内の森林管理とそれを担う林業の再構築のためにも今がまさに投資資金を活かしていく大事な時期にあると考えている。

そんなことが可能なのか。

容易なことではないが、資源循環型林業モデルを確立するとともに、働き手にとっても魅力ある産業となり、地域に人を惹きつけ、森林・林業が社会の様々な要請に応えられるようになっていくことで投資の呼び込みも可能と考えている。

「JAPAN Forest 2050」のモデルとなる事例が誕生

林業界からみたら異業種といえるデロイトトーマツがそのような見方を示していることに、時代の変化を感じる。

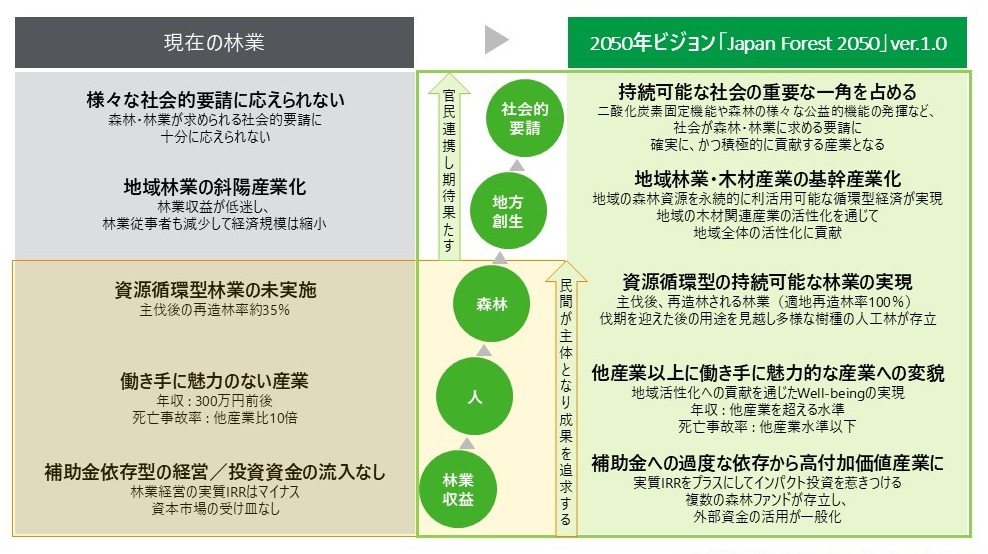

3年前に公表した「JAPAN Forest 2050 」では、5つの観点に焦点を置き、日本林業の目指すべき姿を描いた(トップ画像参照)。その中でもとくに重視しているのは、①補助金への過度な依存から高付加価値産業に、②他産業以上に働き手に魅力的な産業への変貌、③資源循環型の持続可能な林業の実現──の3つだ。

林地の仕訳けを前提にして、再造林率100%や他産業を超える水準の年収、過度な補助金依存からの脱却などを目指しても、現実的にはハードルが高い。

森林管理とそれを担う林業の再生が必要と考えるなら、産業としての永続性を確立していくためには達成していかなければならない。

過度な補助金依存も各方面から問題視されており、これまでのやり方が社会環境の変化の中で適合しなくなっているのであれば、社会の要請に応える最良のやり方を見出し、実践していく勇気が必要だ。その覚悟がないままでは投資資金は入ってこない。まずは民間が主体となって成果を追求し、市場価値を高めていくことが基本だろう。

どうやって市場価値を高めていくのか。

そんなことは無理だとの否定論は根強い。まずは先行事例をつくり、こうすればできるということを示していくことがスタートだ。それを徐々に水平展開していきたい。

時間はかかるだろう。だが、「JAPAN Forest 2050 」を公表してから様々な検討を重ね、ようやく具体的な事例創出に辿り着けた。林業だけでなく、生活に深く関わる森林の管理は日本国民共通の課題でもあり、この課題解決に向け真摯に取り組みを推進していかなければならないと考えている。

白鷹町の分収林契約地で協働事業「フレンドシップ造林」実施

その先行事例について、詳しく教えて欲しい。

山形県の白鷹町と福岡県の筑前町で新しいプロジェクトを進めている。

白鷹町では、既存の分収林契約地を対象に協働事業「フレンドシップ造林」に着手しようとしている。

白鷹町といえば、デロイトトーマツ、物林(株)(東京都江東区)と2023年4月に「林業再生による地域活性化連携協定」を締結している*3。

その協定が「フレンドシップ造林」の枠組みを考案したベースになっている。

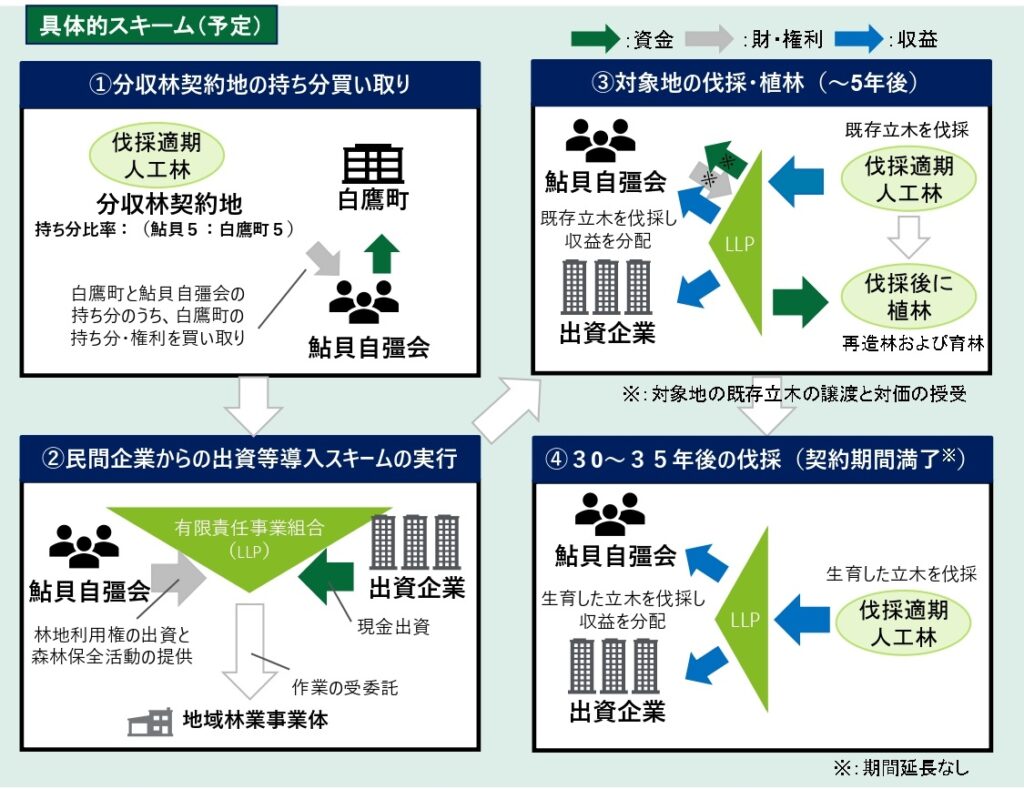

白鷹町では、認可地縁団体の鮎貝自彊会(あゆかいじきょうかい)が約2,700haの森林を保有している。そのうち約1,000haは複数の相手先との分収林契約地となっているが、木材資源活用が進まず塩漬け状態になっており、このままでは森林の価値が下がるという危機意識が高まっていた。そこで、白鷹町との分収林契約を解除して、民間企業の投資を呼び込みながら主伐・再造林にモデル的に取り組むことにした。

分収林の整備・活用は、全国の自治体が抱えている課題だ。白鷹町で突破口となる取り組みが成功すれば、林業振興に大きな弾みがつく。どうやって進めているのか。

「フレンドシップ造林」の対象地は、鮎貝自彊会と白鷹町との既存分収林契約地である約73haのスギ人工林だ。鮎貝自彊会が白鷹町の持分(権利)を買い取り、鮎貝自彊会の対象林地と民間企業からの現金出資により協働事業を行う主体として有限責任事業組合(LLP)を設立する。同組合が地元のおきたま林業(株)に委託して森林施業などを行っていくスキームを構築した。

出資する民間企業にはどのようなリターンがあるのか。

まず、伐採適期に入っている既存の立木を伐り出し、販売収益を鮎貝自彊会と民間企業に分配しながら再造林を進める。30~35年後には生育した立木を伐出して、同様に販売収益を分配する。このような資金循環を軌道に乗せて、規模を拡大していくことを目指す。

どのくらいの販売収益を見込んでいるのか。

再造林した立木が生育する35年後までのIRR(内部収益率)は労働分配を高めつつ2~3%からのスタートを想定している。その後、規模の拡大や木材活用時の歩留まり改善などを通じて5~6%程度のIRRを目指したい。この利回りは精緻な計算のもとに弾き出したもので、決して不可能な目標ではない。(後編につづく)

(2024年9月30日取材)

(トップ画像=「JAPAN Forest 2050」で示した課題と目指すべき姿)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。