目次

2011年から年間約720haのペースで森林の取得を続ける

遠藤理事長がまず「対論」を呼びかけたのは、中国木材山林事業部山林管理課で課長をつとめている飯干好徳氏。飯干氏は、宮崎県の高千穂町で生まれ育ち、九州大学林学科を卒業して、1984年に林野庁に入庁。利根沼田森林管理署長、中部森林管理局森林整備部長、宮崎森林管理署長などを歴任し、退職後、縁あって中国木材に再就職し、現在は大分県日田市にある日田事業所を拠点にして社有林の整備などに最前線で携わっている。

中国木材をここまで成長させ、国産材の利活用を陣頭指揮してきた堀川保幸・最高顧問は、世界レベルの大型工場を稼働させるためには原木の安定的な確保が不可欠であり、国内にある人工林の主伐・再造林を進めて次世代につながる資源を育成すべきだと繰り返し強調していた。この命題に率先して答えを出すように中国木材が社有林を拡大してきていることは注目に値する。今は、どのくらいの面積になっているのか。

弊社が森林の取得を始めたのは2011年からであり、今年(2025年)3月時点の保有面積は約1万500haになっている。

ということは、年間720haくらいのペースで取得してきたことになる。約1万500haもの社有林は、どこにあるのか。

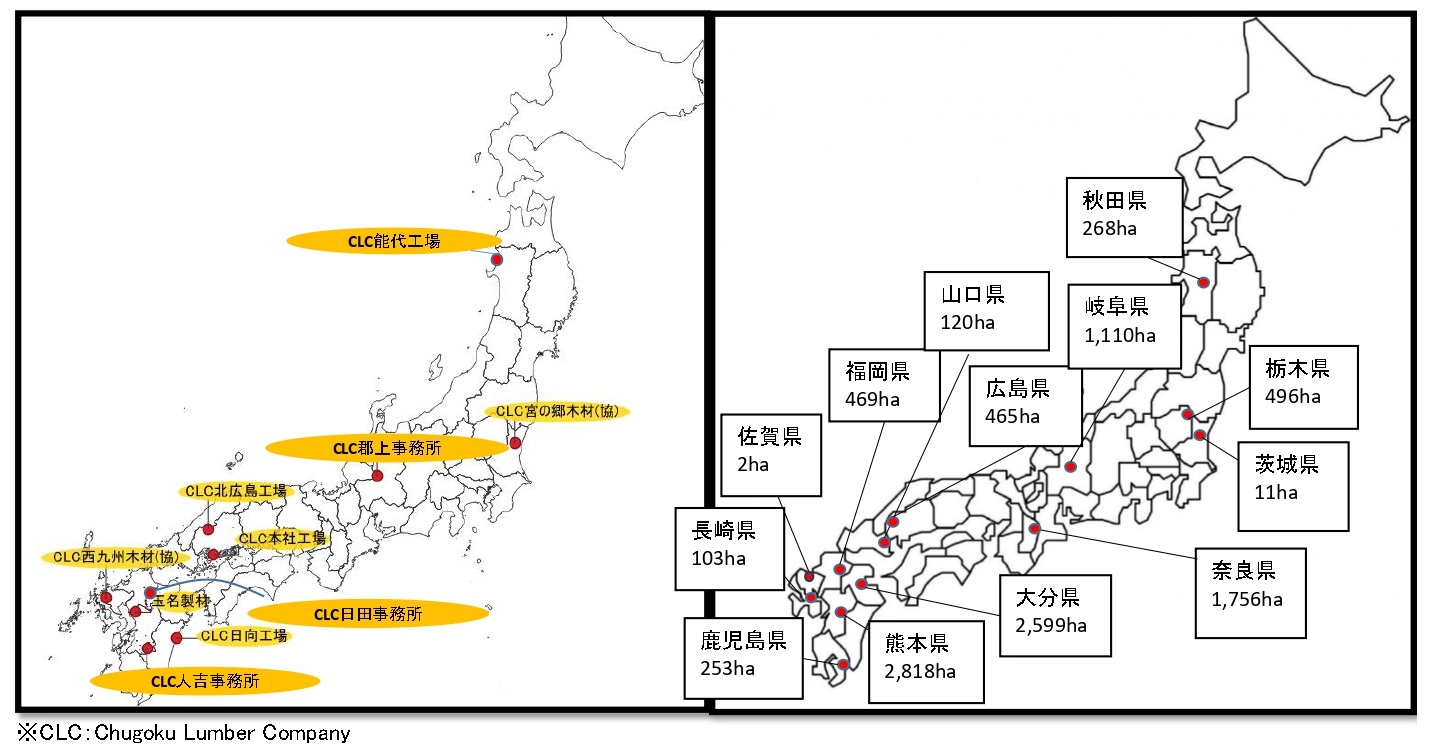

全国の12県に分散しており、全体では97の団地に分かれている。弊社の工場群と社有林の位置を示すとトップ画像のようになる。

原木の安定的な確保、社会的な貢献、地域林業の維持を重視

各地にある社有林は、どのような体制で経営・管理しているのか。

社有林の経営・管理は、弊社山林事業部の山林管理課が担っており、広島本社、日田事務所、人吉事務所、長良川事務所の4か所を拠点にしている。人員は、広島本社に5名、日田事務所と人吉事務所に各3名、長良川事務所に2名を配置している。

なお、約1万500haの社有林の3分の2にあたる約5,400haは熊本県と大分県にある。今後も工場の立地などを勘案しながら、可能な限り森林を取得していくことにしている。

中国木材が社有林を取得する際に、基準や目安などはあるのか。

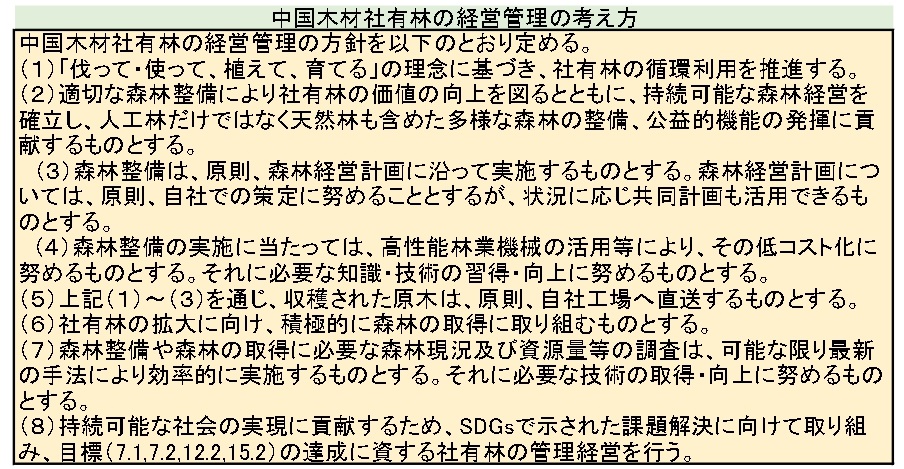

弊社は、社有林の役割として、①工場で使用する原木の安定的な確保、②社会的な貢献、対外的なPR、③地域林業生産活動の維持の3つを重視している。

①については、用材だけでなく燃材も確保して、価格変動や供給不足への対応力を高めていくことにしている。②に関しては、SDGsの達成やJ-クレジットの創出、環境保全への寄与を目指している。また、③では、林業経営等を諦めた森林所有者の受け皿になるとともに、各地の林業事業体等に業務を提供することを通じて、地域林業の衰退に歯止めをかけ、中山間地域や山村の維持につなげることを目的にしている。

このような考え方に基づいて、社有林を取得する際の条件を設定している。

取得の条件は30ha以上、工場への輸送距離150㎞以下など

社有林の取得条件は、どのようなものか。

面積規模は、単独で属地の森林経営計画が策定できる30ha以上とし、1団地は概ね3ha以上で、細かく分かれていないことを条件としている。

ただし、既存の社有林に隣接しているか、既存の森林経営計画に編入可能な場合は、面積規模は問わない。

樹種については、全面積に占めるスギ・ヒノキ人工林の割合が60%以上であることを条件にし、カラマツなど地域性のある人工林が含まれる場合は、個別に判断している。

このほか、材質はA~C材の割合、林齢は伐採可能林分(標準伐期齢以上)に割合を考慮し、蓄積は該当地域の林分収穫予想表の平均蓄積以上などとしている。

工場からの距離に関しては、どのように定めているのか。

原木を搬入する工場までの輸送距離(普通道路通行の場合)が概ね150㎞以下か、運賃を考慮しても採算がとれる林分としている。

最近は、これまで取引関係のあった森林組合や素材生産業者などからの紹介案件が増えており、こうした条件に照らして取得の可否を判断している。

「社有林の経営管理の考え方」に沿い森林組合や事業体と連携

そのような条件をクリアして取得してきた社有林は、どのように取り扱っているのか。

社有林の経営・管理は、堀川保彦社長の考え方に準拠しながら業務を行っている。

とくに、新たな社有林の取得については、工場との距離等を絞り込んだ選定を行うことにしており、弊社の第72期事業計画(2024年7月~2025年6月)では、目標取得面積を1,000haに設定している。

森林経営計画は、団地ごとになるべく自力で策定しており、必要に応じて地元の森林組合などに委託している。

除・間伐などの現場作業はどうしているのか。

地元の森林組合や林業事業体などに委託しているが、作業を行う上で必要な収穫調査や間伐木等の選木、測量、巡視などは自力で行っている。当然のことだが、主伐後は、必ず造林している。

このような業務を進めながら、林業経営の効率化や採算性向上につながる実験的なプロジェクトも行っている。

実験的なプロジェクト? そんなチャレンジングなこともやっているのか。

私が勤務している日田事務所管内の社有林で、新しい試みに着手している。(中編につづく)

(2025年3月13日取材)

(トップ画像=中国木材の自社工場・協力会社・社有林位置図、2025年3月時点)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。