発電所の企画、運営、メンテナンスに加え山林の再生事業も

新電力開発のホームページには、同社が進めている3つの主要事業が掲げられている。1つは再生可能エネルギー発電所、すなわち木質バイオマス発電所の企画と建設準備、2つめは同発電所の運営とメンテナンス、そして3つめは山林の循環型再生事業だ。 遠藤理事長は、まず同社が手がける事業の全体像を掴もうと問いかけた。

木質バイオマス発電所を運営する会社が山林の再生事業まで前面に打ち出すのは珍しい。一般的な事業モデルでは、まず発電所の規模や収益性などを検討し、それに基づいて燃料材の効率的な集荷体制を構築しようとすることが多い。山林の再生事業とは、具体的にどのようなことを行っているのか。

弊社で山林を買い取り、関連会社の(株)レック(東京都港区)が計画的に伐採と植林を行う体制をとっている。

実際に山林を購入しているのか。木質バイオマス発電所の運営会社としては、かなり踏み込んだ取り組みといえる。

そう映るかもしれないが、木質バイオマス発電所を持続的に運営していくためには、このくらいの事業領域を考えておく必要がある。

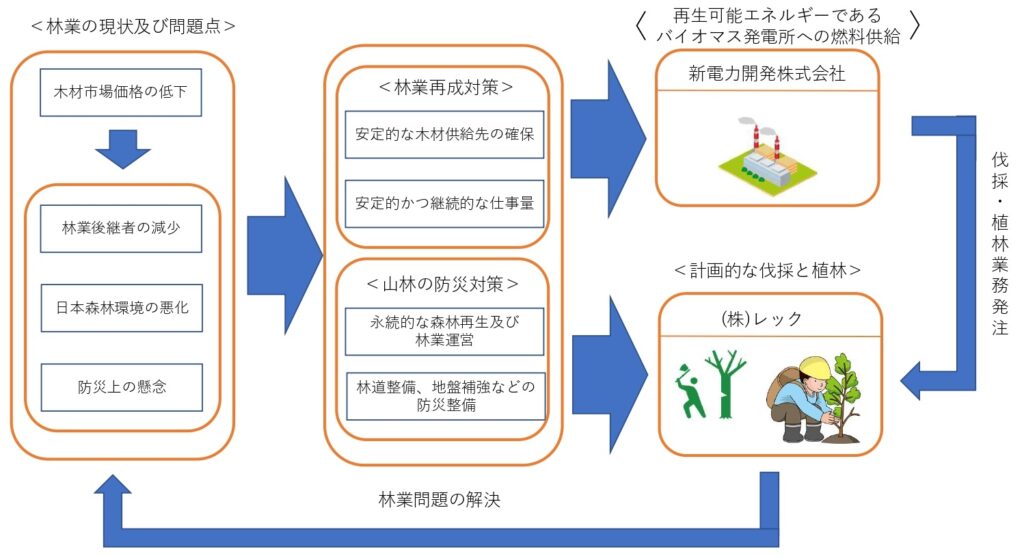

弊社とレックを含めた木質バイオマス発電事業のスキームは、図のようになる。林業問題の解決という根本的な課題に取り組まなければ、出口にあたる発電事業もうまくいかないと考えている。

福島県平田村と山形県米沢市に拠点構え6つの発電所を計画

山林の取得や経営方法などについて聞く前に、まず出口部分の発電事業について教えて欲しい。どこにどのような発電所をつくることにしているのか。

発電事業の拠点は、福島県の平田村と山形市の米沢市に置いている。どちらも未利用木材を燃料にした木質バイオマス発電事業を行い、FITの認定を取得して売電も行っていくことにしている。

発電規模や燃料材の使用量などはどのように計画をしているのか。

福島県の平田村では、出力2,000kWの木質バイオマス発電所を2つ稼働させることにしている。すでに1号機は今年(2022年)の6月に運転を開始しており、2号機は来年(2023年)4月に完成する予定だ。

発電燃料にするチップの年間使用量はそれぞれ3万t、計6万tを予定している。

米沢市ではどのような発電所を立ち上げるのか。

米沢市では4つの発電所を建設することにしており、工業団地内に敷地を確保した。4つのうち山形米沢バイオパワーと呼んでいるメインの発電所は、敷地面積が11haあり、チップの破砕機やストックヤードなども整備することにしている。出力は、7,000kWを計画している。

その山形米沢バイオパワーが基幹的な発電所になり、さらに3つも発電所を立ち上げるのか。

残り3つの発電所の出力は、7,000kWが1機と2,000kWが2機を予定している。まずメインの山形米沢バイオパワーの建設工事に来年から着手する。その後、3つの発電所の建設を進めていく。順調にいけば、再来年には4つの発電所が稼働するようになる。

4つの発電所がフル稼働すると、燃料チップの使用量はどのくらいになるのか。

年間で約22万tになると見込んでいる。つまり、福島県平田村で使う6万tに、山形県米沢市で消費する22万tを加えて、年間で28万tの燃料チップが必要になる。これを安定的に調達する体制づくりが最大のテーマといえる。

約20社が燃料チップ納入、含水率など情報共有し品質確保

燃料チップの確保は、全国各地の木質バイオマス発電所が直面している課題だ。すでに福島県平田村で稼働している1号機では、どのようにしているのか。

チップを納入してくれる協力会社が20社近くあり、とくに中心となっている約10社がコンスタントに納めてくれている。これにレックから供給されるチップを加えて必要量を確保している。

納入するチップの品質などに関する取り決めはあるのか。

切削チップを基本とし、納入時の含水率が50%以下になるようにお願いしている。含水率は季節や天候などによって変動するため、納入時に当方で計測し、その情報を納入会社と発電所のオペレーターらが共有して、改善すべき点などを明らかにしながら品質の安定化に役立てるようにしている。

チップの購入価格はどのくらいなのか。

1t当たり1万円前後で購入している。

調達したチップは、そのまま発電用ボイラーに投入しているのか。

チップは一旦保管庫でストックし、ボイラーに投入するときは含水率の比較的高いチップと低いチップを混ぜながら燃焼効率が高まるように調整している。

保管庫にあるチップにはナンバリングがしてあり、含水率などのデータとリンクしている。発電所のオペレーターは、保管庫のオペレーターに対して、あの番号のチップをこれくらい入れて欲しいと指示を出して作業を進めている。

チップは一旦保管庫でストックし、ボイラーに投入するときは含水率の比較的高いチップと低いチップを混ぜながら燃焼効率が高まるように調整している。

保管庫にあるチップにはナンバリングがしてあり、含水率などのデータとリンクしている。発電所のオペレーターは、保管庫のオペレーターに対して、あの番号のチップをこれくらい入れて欲しいと指示を出して作業を進めている。

原木(丸太)での納入も受け付けているのか。

量は少ないが、原木での納入もあり、移動式チッパーを使ってチップ化している。チッパーは、1時間当たり50tを加工する能力を持っている。

そうすると平田村の1号機は安定稼働体制が構築されたとみていいか。

そうだが、これからさらに5つの発電所が動き出すので、スケールアップをしていかなければならない。そのためには、山林の取得などを進めて、運営体制を強化していく必要がある。経営スタッフも拡充しているところだ。(後編につづく)

(2022年12月1日取材)

(トップ画像=福島県平田村で稼働中の1号機)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。