第1次産業も投資対象になる、「森林ファンド」などを検討

金融資本市場を牽引している野村HD(ホールディングス)がNAPAを設立し、農業にとどまらず林業・木材産業の分野にも進出してきていることに時代の変化を感じる。第1次産業が投資対象になってきているということなのか。

弊社は、農業を中心としたアグリビジネスに関する調査やコンサルティングなどを主な業務にしており、今年で設立から13年目に入っている。農林水産省や自治体から受託する調査業務とともに、最近は民間企業が農業などへ新規参入する際のサポート業務などが増えてきている。

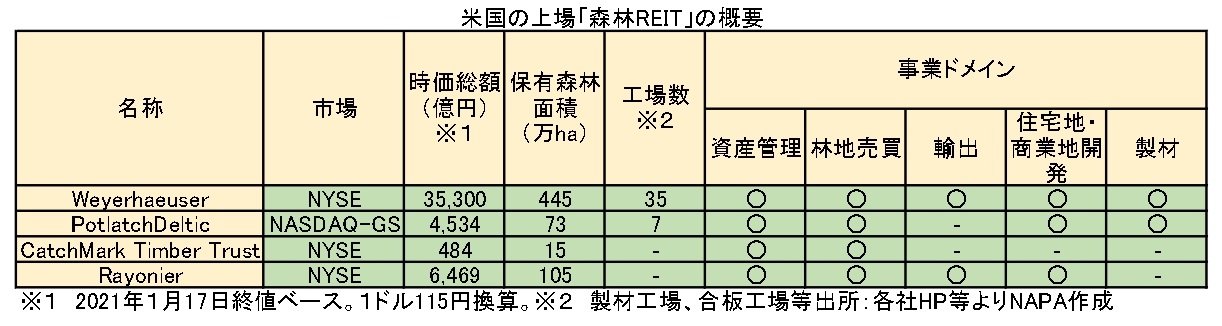

私は、野村HDの中核会社である野村證券(株)から5年前に弊社に出向した。野村證券時代に「森林ファンド」のような金融商品をつくれないかと検討したことをきっかけに、弊社に出向してからも、森林・林業や木材産業に関わる業務を担わせていただいている。

「ファンド」というと、複数の投資家から集めた資金をもとに投資を行って、そのリターンを分配する仕組みのことだ。それが森林でもできるということなのか。

検討を始めたきっかけは、かなり大きな面積の森林を所有する方から「山を売りたい」という相談を受けたことだった。単純に売却するだけでは面白くないので、「ファンド」にして投資家を募り、山にある資源をフル活用するビジネスプランを描いてみた。まだ、弊社の正式な案件として位置づけるまでには至っていないが、このような検討が行える状況になってきていることは確かだ。

経営戦略の1つとしてM&A活用、勝ち組・負け組に二極化

状況の変化ということでは、今年(2023年)に入って大手ゼネコンの(株)大林組が(株)サイプレス・スナダヤを連結子会社化し、国産材製材大手の協和木材(株)が(株)門脇木材を完全子会社化するなど、業界関係者が驚かされるような動きが出ている。昨年(2022年)も大手ハウスメーカーの積水ハウス(株)が(株)マルホンを完全子会社化した。いわゆるM&A(Mergers and Acquisitions、合併と買収)によって業界が再編される時代に入ったとも考えられるが、どうみているか。

企業がМ&Aを行う際には、新規分野への参入や事業承継など様々な狙いが絡んでおり、経営戦略の1つの手段として捉える視点が必要だ。買い手側も売り手側も、それぞれの事情や目的があってM&Aに取り組んでいる。

あくまでも外部からみた限りだが、例えば、大林組がサイプレス・スナダヤを買収したのは、CLTをはじめとした国産材製品を安定的に確保したいという狙いがあるのだろう。とくに、国産材製品がどのくらいの原価でつくれているかを把握することは、非住宅建築物の木造・木質化を進めている大林組にとって重要な経営上の課題であり、投資する価値があると判断したのではないか。

売り手側のサイプレス・スナダヤには、どのような目的があったと考えられるか。

一般論として、製材工場などを含めた木材産業は、「規模の経済」が働く業界の1つといえる。大量生産が可能な製品は、事業規模が大きくなるほど単位当たりのコストが小さくなり、競争力が高まる。欧米では超大型といえる工場がICTやAIを活用した最先端の製材ラインを整備して、効率的な生産を行っている。サイプレス・スナダヤは国内トップレベルの生産体制を持っていると聞いているが、国際競争力という観点からすると、もう一段の設備投資が必要であり、そのための資金調達という側面も大きいのだろう。

M&Aに踏み切る理由としては、事業承継も大きいのではないか。とくに、中小企業の多い木材産業は、後継者不足に悩んでいるところが多く、どうやって事業を次世代に引き継いでいくかが課題になっている。

事業承継を目的としたM&Aに関していうと、ある程度利益が上がっている製材会社などは、当然ながら買収の対象になってくる。

今は、後継者がいて利益が上がっており、事業を広げようとする企業と、後継者がおらず利益が上がっていないため廃業するしかない企業に二極化する傾向にある。語弊があるかもしれないが、勝ち組と負け組がはっきりしてきている。この傾向は、第1次産業では非常に強くみられ、林業・木材産業も例外ではない。

「ファンド」参入は「儲かる産業」の証、トップ企業育成を

М&Aには、企業を乗っ取るようなニュアンスもつきまとうが、これから生き残って成長し続けていくためには、ポジティブな意味でのМ&Aについてもっと前向きに検討することが必要になってきているのか。

そのような動きは、農業の分野で先行している。異業種の大企業が農業に参入する際に、単独で参入するというよりも、地域の有力な農家法人と資本提携をしてジョイントベンチャーのかたちで入っていくケースが増えている。

林業・木材産業でも、地域の関係者との連携を深めて、その地域に溶け込んでいくようなスタンスをとることが重要だ。かつての「ハゲタカファンド」のように、企業を買収したら従業員をバサっと切って、資産や土地を売り払うようなことは、到底受け入れられない。しっかりと地に足をつけて事業を展開していくことが求められる。

「ファンド」という言葉そのものに拒否感を示す業界関係者がいることも否定できないが、どう受け止めているか。

確かに「ファンド」というと警戒されがちだが、見方を変えると、「ファンド」が関心を示すということは、「儲かる産業」になったともみなせる。

「ファンド」は、緻密な計算に基づいて数字を中心に「儲かる価値」を見出すので、林業・木材産業に「森林ファンド」が参入するようなことがあれば、成長産業化した1つの表れといえるだろう。

「ファンド」が本格的に林業・木材産業に投資するようになると、どのようなことが起きると考えられるか。

一例として、先ほど言ったように、「規模の経済」を狙って、一定の地域内の製材工場や原木市場などをすべて統合・集約化し、企業価値を高めようことが考えられる。これは他の産業でも起きていることで、牽引役となるトップ企業が育たないと、業界全体の成長や発展が望めなくなってしまう。(後編につづく)

(トップ画像=サイプレス・スナダヤの東予インダストリアルパーク工場全景、大林組のプレスリリースより)

(2023年5月19日取材)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。