目次

経済安全保障の観点からも国内森林資源の利活用が不可欠

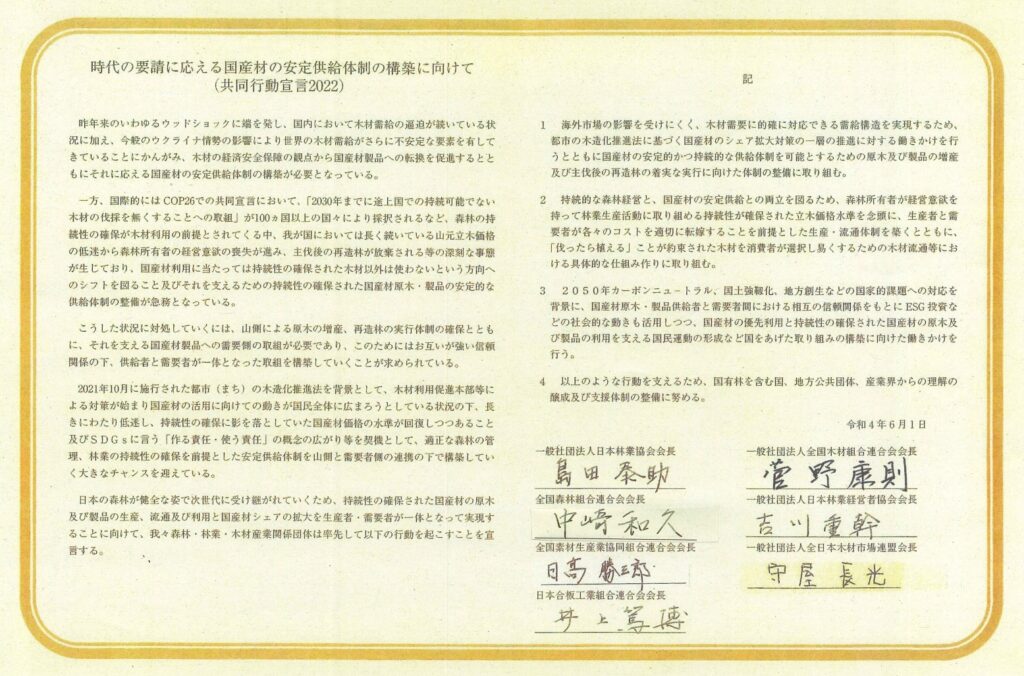

ウッドショックの熱気が冷めて、先行きが見通しづらい状況になっている。今後に向けた指針が求められている中で、中央7団体が発した「共同行動宣言2022」への注目度が高まっている。

まず「宣言」をなぜ今、出したのか。背景を教えて欲しい。

ウッドショックに加えて、ロシア・ウクライナ情勢等による貿易環境の不透明さなどがあり、経済安全保障の観点からも国内の森林資源を持続的に利用することが国家的な課題になっている。外材製品から国産材製品への転換を促進することが必要であり、それを可能にする国産材の増産、安定供給体制を早急に整備しなければならない。こうした問題意識は、林業・木材産業に関わる中央団体の間でも共通しており、代表的な7団体で「宣言」を出し、自ら課題解決に取り組んでいくことにした。

島田会長は、林野庁長官時代(2009年7月~翌10年7月)から国産材のシェアアップを最重点課題にあげていた。今でも目指す方向性は同じだろう。ここで7団体の「宣言」にまで踏み込んだ理由は何か。

約10年前には国産材の供給力強化を訴え、木材自給率50%を目指すとした。しかし、なかなか世の中からは実現性を疑問視されていた。今は違う。時代が変わった。

国産材の積極利用へ世の中全体が動く「時代は変わった」

時代が変わったとは、具体的にどこがどう変わったのか。

約10年前は木材自給率も26.0%しかなく、国産材のマーケット(市場)での位置づけや影響力は低かった。それが2020年の木材自給率は41.8%にまで上昇してきている。環境問題を抜きにしても、シェアの拡大とともに市場での国産材の立場が強くなっており、世の中全体が日本の森林資源の役割を評価するという流れに変わってきている。

都市部で木造ビルを建設する大型プロジェクトが相次いでいることは、約10年前と比べると様変わりといえる。

2010年に公共建築物等木材利用促進法を手がけたときは、住宅分野での需要の減少が見込まれる中、新たな木材需要を生み出して、そこに日本の森林資源を使えるようにしようと議論を重ね、新法制定に取り組み、何とか実現することができた。

その法律が昨年(2022年)10月に改正されて、いわゆる「都市(まち)の木造化推進法」(改正木材利用促進法)となり、2050年カーボンニュートラルの達成等を目的に掲げ、対象を民間建築物にも広げるスキームができた。

確かに大きな変化だ。

森林・林業に対する風向きをみれば、社会全体が大きく変わってきていることがわかる。企業経営もSDGsやESG投資などに配慮しなければ成り立たなくなっており、環境問題や社会貢献に関して責任のある行動をすることが問われている。その中で、国産材が評価されているのであり、私が林野庁に在籍していたときとは全く状況が違う。国産材を利用していこうという土壌ができてきているのだから、業界側としても山の手入れをきちんとするので、需要側もそれを評価して下さいというメッセージを出す必要がある。それが今回の「宣言」にも込められている。

経営意欲を持てるような山元立木価格の実現が共通の課題

「宣言」をした7団体は、日本林業協会のほか、国産材を供給する全国森林組合連合会、日本林業経営者協会、全国素材生産業協同組合連合会と、加工・販売をする全国木材組合連合会、全日本木材市場連盟、日本合板工業組合連合会となっている。これらのメンバーは相互に取引関係にあり、利害が対立することも珍しくない。どうやって合意に導いたのか。

「宣言」に署名した団体は、日本の林業・木材産業界を代表しており、それぞれの立場もあるので、当初は合意を得られるかどうかという心配もあった。だが、「宣言」の内容を説明すると、どこからも反対が出なかった。なぜかというと、今のように伐っても植えられないような山元立木価格が続くと、日本の林業は長続きしないし、国産材を利用する木材産業も将来展望が見えないという危機感をみんなが持っていたからだ。森林所有者が経営意欲を持てるような山元立木価格を実現するために行動を起こそうと提案すると、異論は出なかった。

山元立木価格を上げるということは、国産材を加工・利用する側からすれば仕入れ値が上がり、経営を圧迫する。これまでだったら、到底話が進まないところだ。

ウッドショックでは、木材製品の価格は大幅に上がったにもかかわらず、山元立木価格はほとんど変わらないままの状況となっている。流通過程ですべてが吸収されてしまい、山には何も還元されていない。しかし、こうしたやり方はもう許されなくなっている。通常の取引環境であれば、ウッドショックのように木材製品価格が上がれば立木の価格も上がるのが当然だし、山林の売買にあたって森林所有者から不満の声がもっと大きくなってしかるべきだ。しかし、これまでの長い立木取引慣習から、これを不思議に思っても表立った声にならないところに問題の本質がある。

これまでずっと続いてきたこうしたやり方はもう許されなくなっている。森林の持続性を維持していくため、需要者の協力も求めながら新しい動きを起こしていくタイミングだと考えている。

国際社会も持続性に厳しい目、待ったなしの立木価格対策

近視眼的に外材が手に入りづらくなったから国産材にシフトするということではなく、根底的な時代の変化を踏まえて自国の森林資源を活用すべきということか。

森林を巡る世界の認識は大きく変わってきている。昨年11月に英国のグラスゴーで行われたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)では「2030年までに途上国における持続可能でない森林伐採をなくす」との国際約束が100を超える国の署名を得て成立した。日本のような先進国は、途上国に先行して持続可能性が担保されていない森林の伐採及びこうした森林に由来する木材の利用を止めなければならない状況となっている。

そうした中、日本で目立ってきているは、「伐っても植えられない森林」への対応は待ったなしとなっている。

「宣言」を踏まえて、その課題に取り組むのか。

日本の森林の持続可能性を維持していく最大のポイントは森林所有者の経営意欲を回復させる対策、つまり立木価格対策になる。価格の問題には市場原理が働いており、これまで森林所有者サイドからは手出しができないと考えられていた側面があった。しかし、適正な立木価格という概念はありえないのか、森林所有者が経営意欲の持てる価格の実現を主張することはできないかという根本的な対応を検討することが必要になっている。(後編につづく)

(2022年8月20日取材)

(トップ画像=島田泰助・日本林業協会会長(元林野庁長官))

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。