有為転変を乗り越え、「変化に対応することが生き残る唯一の道」

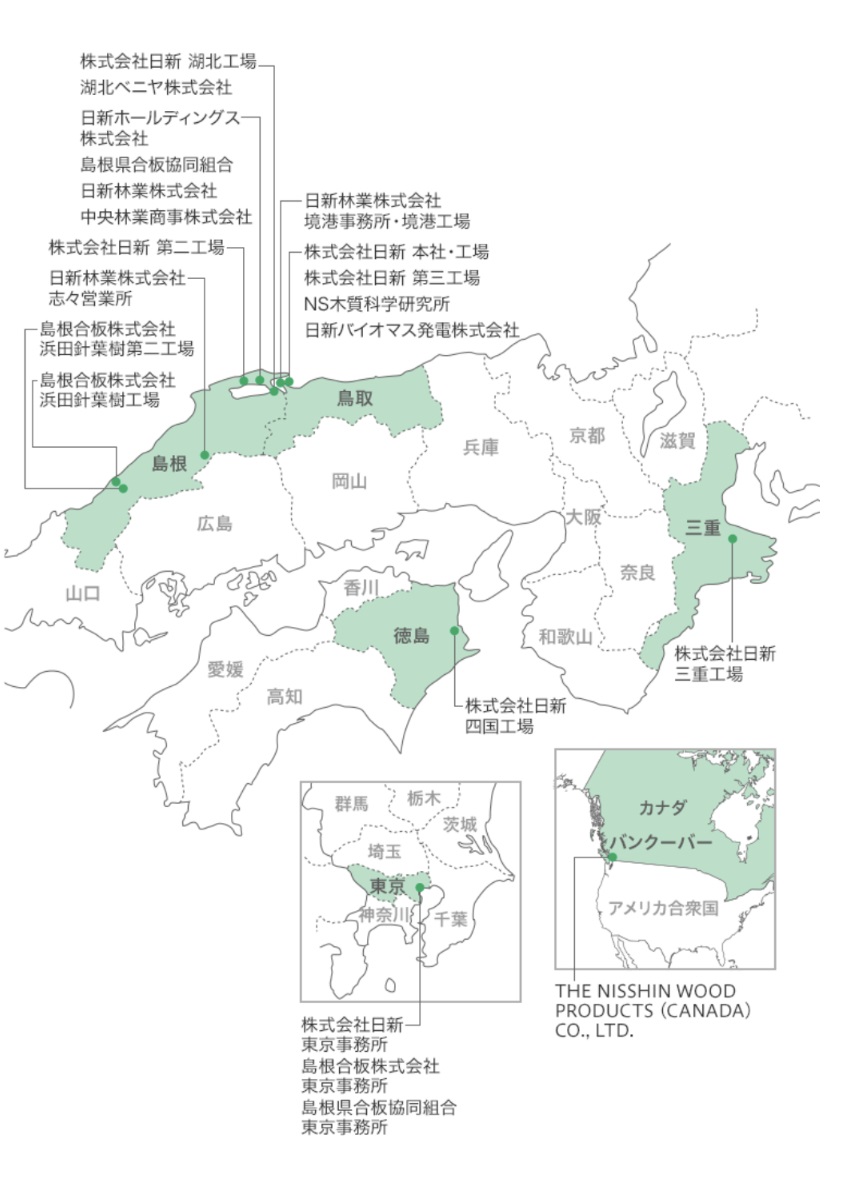

東のセイホクグループ*1*2と双璧をなす西の日新グループは、業界関係者なら誰もが知っている日本を代表する合板メーカーだ。日新ホールディングス(株)(島根県松江市、又賀航一・代表取締役社長)を持株会社にして十数社が企業グループを構成し、生産・販売拠点は、島根・鳥取両県を中心に、徳島県、三重県、東京都、さらにカナダのバンクーバーにも広がっている。

日新グループ全体の資本金は1億2,680万円、総従業員数は735名、連結売上高は628億円。堂々たる業容といえるが、又賀航一・日新ホールディングス(グループ各社の社長も兼務)は、「うちは中小企業ですよ」と柔和な表情で語る。そして、「変化に対応することが生き残る唯一の道」と続けた。

又賀社長は、第2次世界大戦が終結した1945(昭和20)年に生まれた。戦後の焼野原から復興し、急速な経済成長を経て成熟期に入った日本経済のダイナミズムを身をもって経験してきた1人だ。この間、国内の合板工場数は、高度経済成長期末の約300から現在の約30にまで再編淘汰が進んだ。

有為転変を乗り越えて日新グループが地歩を固めることができたのは、又賀社長が口にした“変化への対応力”とともに、“日本一の山林王”と言われた名門・田部家との強い信頼関係があったからだ。

日本一の山林王・田部家との深い関わりを基盤に成長を遂げる

日新グループと田部家との関わりは深い。1947(昭和22)年にグループの起点となる日新林業(株)が島根県八束郡宍道町で創業し、合板・製材業を始めた。設立時の社長は田部家の第23代当主である朋之氏(田部長右衛門)であり、又賀社長の実父である清一氏が常務取締役として補佐した。2人は、戦時下の統制経済時代に木材の配給などを行った島根県地方木材(株)でも中心的な役割を果たしていた。戦後復興にあたり、「田部家の山を活かして何かやろうと日新林業ができた」(又賀社長)という経緯がある。

第23代田部長右衛門として実業界で活躍した朋之氏は、島根県知事や衆議院議員をつとめるなど政界でも抜群の存在感をみせた。茶室「明々庵」の再建や美術館の設立などにも尽力し、「まさに文武両道、恰幅もよく親父(清一氏)はすっかり惚れ込んだ」(又賀社長)。その朋之氏を師と仰ぎ、日新グループは合板メーカーとして成長を遂げてきた。

現在、田部家の各種事業は、第25代当主の真孝氏が担っている。真孝氏は、1979(昭和54)年生まれの43歳。実業家としては若い。その姿を仰ぎながら又賀社長は改めて言う。「田部家は、鎌倉時代から700年も続いている家系であり、事業内容を常に見直してきている。本当に模範になる」。

原料の約8割は国産材、月間に6万~6万2,000m3を生産

日新林業が合板生産を開始した当時の原料は、山陰のマツやブナなど100%国産材だった。その後、ラワンに代表される南洋材(熱帯木材)が合板原料のメインになり、やがて北洋材(ロシア材)も使うようになった。そして今、日新グループが使用している合板原料の約8割は国産材が占めている。「もとに戻ってきたかたち」(又賀社長)だ。

国内で稼働している日新グループの工場は8つ。鳥取県境港市に2工場、松江市に2工場、島根県浜田市に2工場があるほか、徳島県小松島市と三重県多気郡多気町に各1工場がある。

境港市の工場では、ダグラスファー、ヘムロックといった米材に加えてニュージーランドから輸入したラジアータパインも使っているが、原料の“主役”は国産材だ。

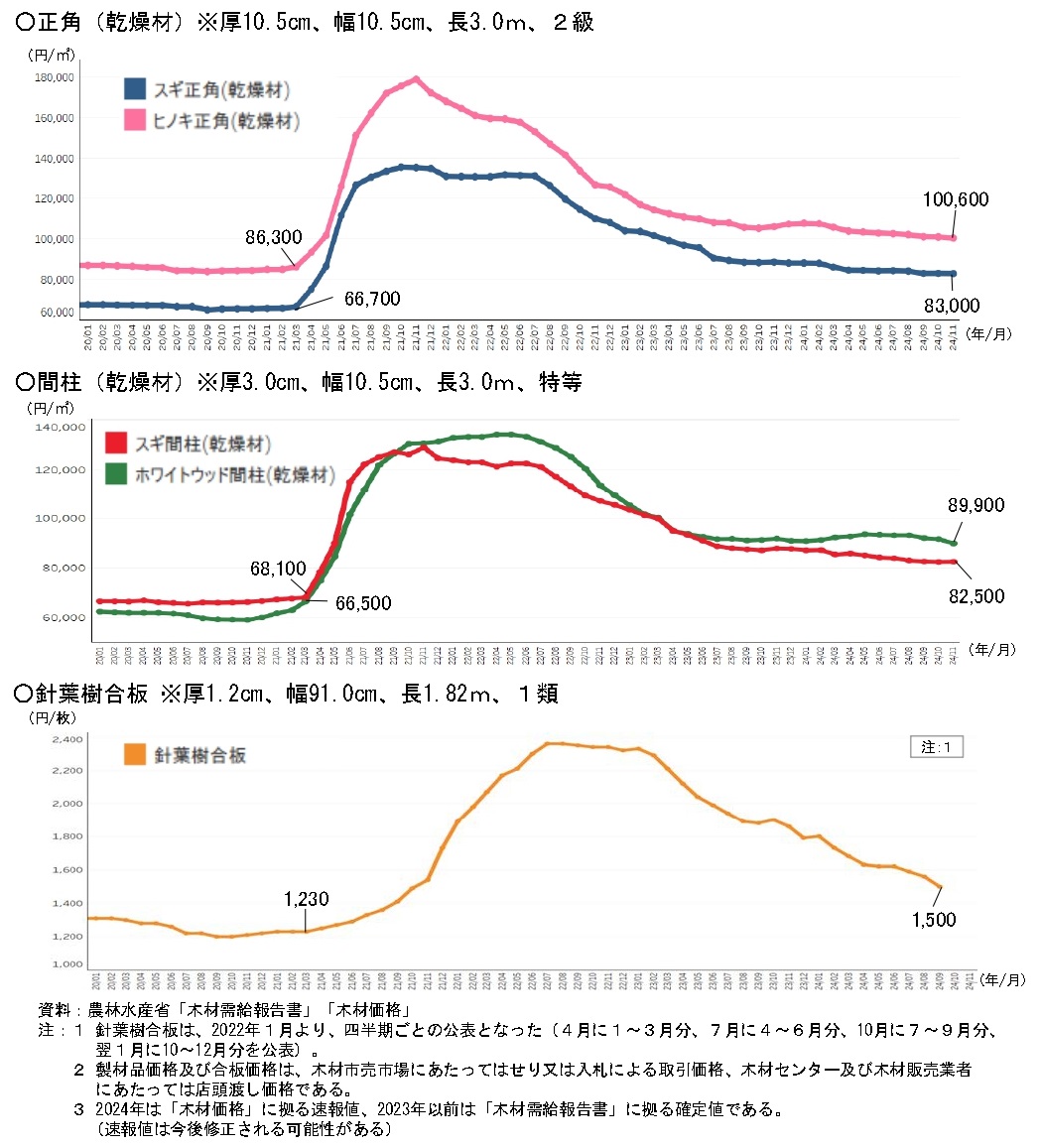

この原料基盤をもとに、グループ全体で、月間に6万~6万2,000m3の合板を生産している。合板業界はコロナ禍の前から原料の“国産材シフト”を進めてきており、日新グループも集荷体制を整備してきた。それでも昨年は国産原木の価格が急騰するなど調達面で大変苦労する局面もあった。

すでにグループの生産能力はフルに発揮しており、直ちに増産できる状況ではない。合板不足でエンドユーザーからの新規問い合わせも舞い込んでくるが、「従来からの取引先に安定供給することで精一杯だ。ご迷惑をおかけして申し訳ない」(又賀社長)というのが現状だ。

その中で又賀社長が気にかけているのは、「“次の仕掛け”をしているのに、足踏みを強いられている」こと。日新グループだけでなく合板業界全体を発展させる新規事業にドライブをかけるタイミングを探っているところだ。(後編につづく)

(2022年4月18日取材)

(トップ画像=日新グループの合板生産・販売拠点)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。