目次

データ中心のトレーサビリティを進化させ“関わり”を示す

なぜ、木「財」トレーサビリティというこだわったネーミングにしているのか、狙いを聞きたい。

木材は、単なる建築材料ではないという意味を込めて「木財トレーサビリティ」と呼んでいる。木や森、自然は人類にとって大事な資産であり財産だという考えを突き詰めた結果、「木財」という言葉に辿り着いた。

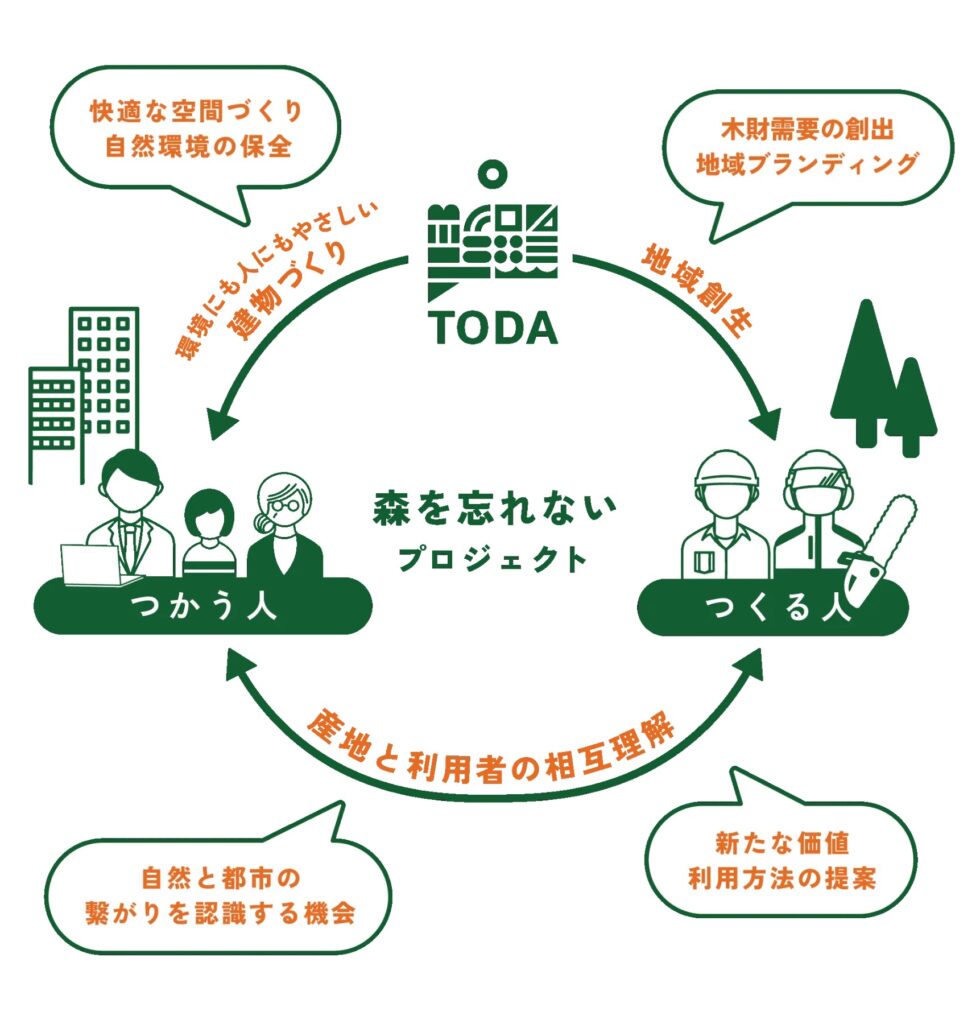

「森を忘れないプロジェクト」や「木財トレーサビリティ」は、弊社の企業姿勢を表現する新語であり、商標登録をしている。

商標登録までしているのか。トレーサビリティというと、丸太や製材品に付けたQRコードから産地情報などを読み取れるようにして、加工・流通履歴を辿れるようにする取り組みが行われている。ただ、全国的に普及しているわけではない。

従来からのトレーサビリティでは、伐採地などのデータは掴めるが、それがどのような意味を持つのか、付加価値を高めるような仕組みがなかった。データ中心のトレーサビリティには限界があり、最新のデジタル技術を活用しつつもっと進化させる必要がある。

データ以外に何が伝えられるのか。

その点を弊社なりに検討し、「木財トレーサビリティ」と「森を忘れないプロジェクト」をリンクさせて「木の記憶」を辿れるようにした。全体的なイメージを示すと、図のようになる。建築資材や内装材に使われる木材の出身地をGPSで計測したり伐採位置を記録した上で、取り巻く環境や買う人・使う人の“関わり”などが画像や動画を通じてビジュアルにわかるようにしている。

丸太や製材品もビジュアルに分別管理、アナログ技術も併用

丸太の伐採地や加工・流通過程などを記録するのは手間がかかるし、直ちに価格アップにつながるものでもない。

確かに、丸太や製材品などの分別管理は手間がかかるので、現場の作業負担を軽減できるような工夫が必要だ。例えば弊社では、立木を伐った段階で丸太の小口にカラースプレーで色をつけ、番号を振って樹種や太さ、長さが一目でわかるようにしている。大体6色くらいを使い分けており、山土場から製材工場に輸送しても、どの丸太をどのように加工して、どこに利用するかが関係者間で共有できるようにしている。

なるほど。アナログ技術ではあるが、誰が見てもわかりやすい。

自然界にある音や温度、光などの情報は連続的に変化しており、本来はアナログ的にトレースした方がいい。デジタル技術に頼り切るのではなく、本当に伝えたい情報をどう残していくかという観点からテクノロジーを使いこなしていくべきだろう。そのことによって、現場の仕事が進みやすくなり、森や木の価値を高められればと考えている。

常総市での夏イチゴ栽培が下川町との連携協定につながった

ゼネコンが山の現場にそこまで関わってきているとは思わなかった。きっかけは、下川町との間で昨年(2023年)7月に「地方創生に関する包括連携協定」を締結したことだという話だったが。

実は、下川町との協定締結には前段がある。弊社は、茨城県常総市の圏央道常総インターチェンジ周辺地域整備事業(アグリサイエンスバレー構想)に2015年から参画しており、地元の生産者と連携してイチゴの栽培を行っている。

ゼネコンがイチゴをつくっているのか。

一口にイチゴと言うが、大きく冬イチゴと夏イチゴがある。クリスマスシーズンから春先ぐらいまでは冬イチゴが出回り、様々な銘柄があって新規参入は難しい。一方、夏イチゴは国内の生産量が少なく、ほとんど輸入に頼っている。そこで弊社の新規事業として、夏イチゴづくりに力を入れることにした。

夏イチゴは、涼しいところでないとできない。国内では北海道や青森県、長野県が適地であり、弊社としては、北海道で夏イチゴをつくれるところを探して下川町に行き着いた。下川町はトマトが名産だが、イチゴもつくっていた経緯があり、連携して取り組むことになった。

夏イチゴの栽培は難しいのではないか。

弊社の新たなビジネスとして確立するため、様々な取り組みを重ねている。常総市でIoTを活用した施設園芸実証ハウス「TODA農房(のうぼう)」を運営しており、採光性を高めて水や肥料などを自動的に管理するシステムをつくった。ここで美味しい夏イチゴを育てるノウハウが蓄積されてきたので、下川町の生産者に提供している。また、弊社の社員が下川町に常駐して、現場からの要望や困りごとなどを聞くようにしている。

下川町に社員を送り出しているのか。

担当している社員は、住民票を下川町に移して“本気度”を示すようにしている。地元の生産者が培ってきた技術と弊社のスマート農業に関するノウハウが組み合わさることで、下川町の夏イチゴはトマトに続く名産品になってきている。

産地を応援するスタンスで、内装木質化のマーケット創出へ

そうした下地があって、木材利用や林業振興への関わりを強めることになったのか。

弊社のような建設会社にとって、木材はなくてはならない材料であり、産地とのつながりを深めることは当然のことだ。ただし、企業の論理だけで進めようとしても、産地の理解を得て共存していくことは難しい。そこで、弊社としては、あくまでも産地のやりたいことを応援するスタンスをとっており、これが評価されて下川町と包括連携協定を結べたと考えている。

最後に聞きたい。戸田建設はゼネコンとして、これから森林や木材関連でどのような事業を展開していく計画なのか。

都市部の木造ビルの構造部分に地域材を使う事例が増えているが、これだと外から木が見えづらい。地域材を内装材として使用して、もっと身近に触れ合えるようにする必要がある。「TODA BUILDING」は、そのモデルケースであり、今後も内装の木質化を進めていき、新しいマーケットをつくっていきたい。

弊社を含めて、まだまだゼネコンは地域材を使い切れていないし、試行錯誤の最中と言える。ゼネコンと林業・木材産業関係者が連携することで何ができるか、お互いによくわかっていないところもある。弊社のようなゼネコンが協力しやすい仕組みができればいいと願っている。

(2024年11月7日取材)

(トップ画像=山土場に積まれた丸太はきれいに色分けされている、画像提供:戸田建設))

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。