目次

秋田市、新宮市、津和野町でタイプの異なる発電事業を展開

フォレストエナジーの沼社長は、投資会社でキャリアを重ね、太陽光や風力などの再生エネルギー関連事業に携わった後、木質バイオマス利用の分野に参入した。20144年に「くにうみアセットマネジメント」でバイオマス発電事業を開始し、2015年に同社から分社化するかたちでフォレストエナジーを設立。以降、ヨーロッパのバイオマス関連機器メーカーとの業務連携など事業領域を拡大させながら現在に至っている。

遠藤理事長は、オンラインで沼社長に問いかけた。

フォレストエナジーは、全国各地で行われている木質バイオマス発電事業に関わっていると聞いている。まず、今の事業概要を教えて欲しい。

弊社は、国内の森林・木材資源を活用した木質バイオマス発電所のオペレーションなどを支えることを業務としている。代表的な運営会社としては、秋田県秋田市のユナイテッドリニューアブルエナジー(株)、和歌山県新宮市の新宮フォレストエナジー合同会社、島根県津和野町の津和野フォレストエナジー合同会社がある。

その3つの発電所には、どのような違いがあるのか。

秋田市のユナイテッドリニューアブルエナジーは、2016年に稼働を開始した。発電規模は2万500kWで、循環流動層ボイラーによって電気をつくり出している。

一方、2021年に稼働した新宮フォレストエナジーは、1,764kWの発電に加えて、3,800kWの熱供給を行う熱電併給事業を行っている。昨年(2022年)から稼働を始めた津和野フォレストエナジーも熱電併給タイプで、発電規模は480kW、熱供給は1,200kWとなっている。

地域の資源事情に合わせて、持続可能な適正規模を追求する

秋田の発電所は2万kW規模の大型プラントであるのに対し、新宮は中規模、津和野では小規模の熱電併給事業を実施しているわけか。三者三様といえる事業を展開している理由は何か。

地域の森林資源や利用可能な木材がどれくらいあるかによって、発電規模などを調整する必要があるからだ。とくに最近は、災害時にも対応したレジリエンスの観点から木質バイオマス発電所をつくる自治体や企業などが増えてきている。この場合、燃料を海外から輸入しているのでは、外的要因によって何が起きるかわからず、事業の安定性が見通せない。ロシアのウクライナ侵攻や為替レートの変動などに振り回されるのではなく、地域にある資源に合わせて発電や熱供給を持続的に行えるようにしていくことが求められている。

木質バイオマス発電事業の採算性を高めるためには規模の拡大が必要だとよく言われるが、そうした路線とは一線を画しているようにみえる。

発電所の大きさを優先するのではなく、地域の森林・木材資源などを前提にして最適な規模を考えるというのが弊社の基本的なスタンスだ。そうすると、中小規模のプラントを中心にして事業を行うことが増えてくる。

木質バイオマス発電には、蒸気を使ってタービンで発電する方式と、ガス化によって電気と熱をつくる方式があるが、弊社では現在、ガス化技術を活用した事業がメインになっている。

柱はガス化による熱電併給システム、海外の先進設備を導入

そのガス化による熱電併給事業について、詳しく教えて欲しい。どのようなシステムを採用しているのか。

ガス化技術のメリットは、小規模でも高い発電効率が得られ、木材の持つエネルギーを熱として有効活用できることにある。この分野は、とくにヨーロッパで技術開発が進んでおり、先進モデルといえる取り組みが展開されている。

それを参考にして、弊社では3つのガス化設備を取り扱っている。

1つは、フィンランドのボルター(Volter)社製のもので、乾燥した切削ウッドチップを燃料にしてガスを生成し、エンジンを動かして発電と熱供給を行う。フレキシブルでコンパクトな熱電併給システムを構築することができ、代表機種の「Volter 40」(発電規模40kW)は単独でも複数組み合わせても利用できる。

2つめは、オーストリアのシンクラフト(Syncraft)社製の設備で、バーク(皮)や枝が入った切削ウッドチップを主燃料にしており、1本の木を丸ごと燃料として使うことができる。日本の木質燃料事情との相性がよく、発電規模は500kW、発電効率が29%と高いので、燃料費を低く抑えた熱電併給システムを運営できる。

3つめは、スウェーデンのコルタス(Cortus)社製の設備で、発電規模は2,000kWと最も大きい。これも、バークなどを交えた切削ウッドチップを燃料にしており、最先端のガス化システムを整備できる。

ガス化技術を進化させるため、様々な問題に取り組んでいく

これらの設備をどのように使い分けているのか。

新宮フォレストエナジーでは、シンクラフト社製の設備を4台設置しており、年間約2万tの原木(丸太)を集材して、約1,800kW(約3,900世帯分)の電気と約3,800kWの熱を供給している。

また、津和野フォレストエナジーでは、「Volter 40」を12台導入しており、先に述べたように、480kW(約1,000世帯分)の発電とともに、約1,200kWの熱供給を行っている。燃料には、年間約6,500万tの原木をウッドチップに加工して利用している。

ガス化システムでも、規模を大きくすれば効率性やコスト競争力が高まるのか。

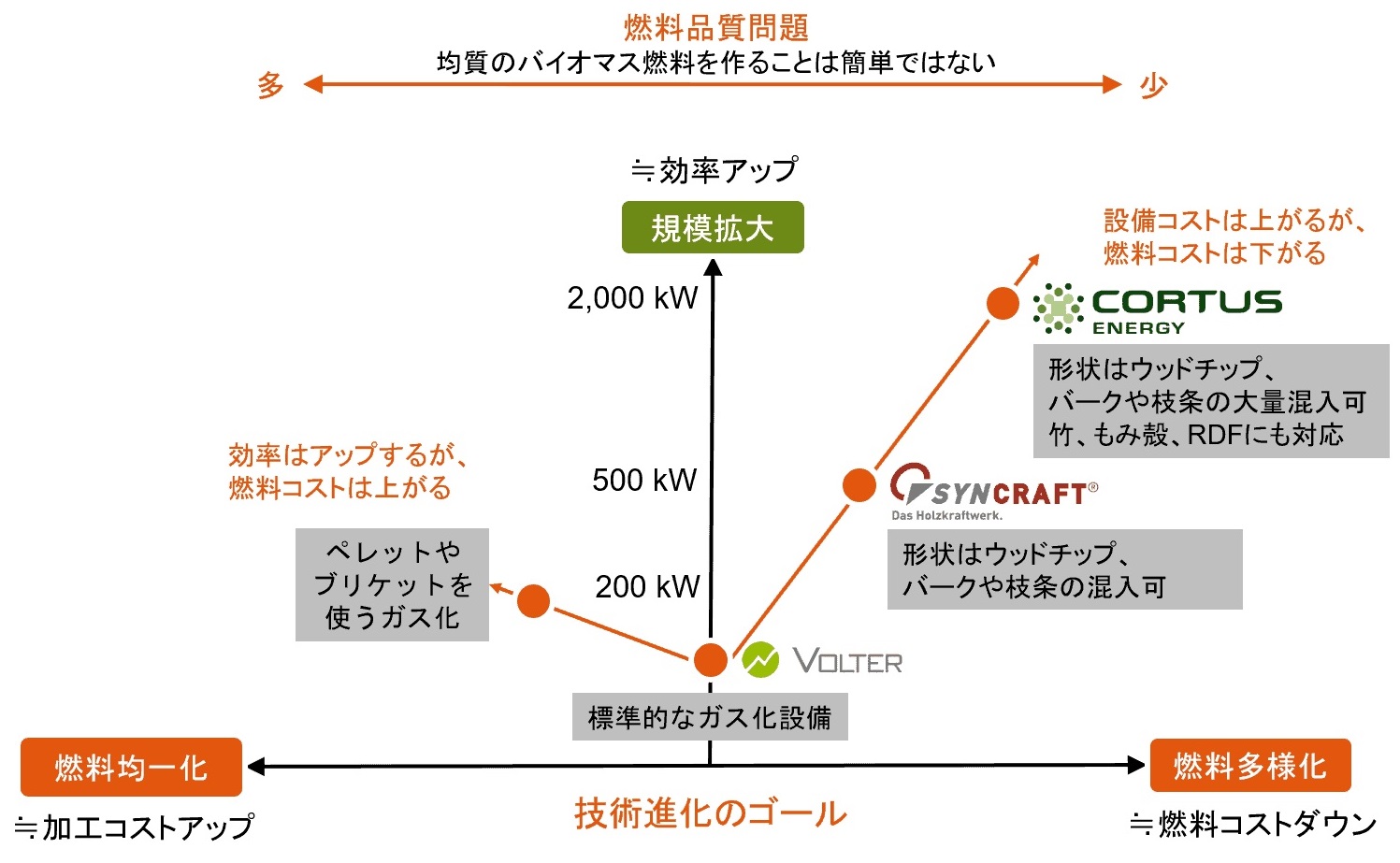

ガス化技術を進化させていくためには、様々な要因が関わってくる。規模を拡大すれば効率はアップしていくが、それだけでシステムが最適化されるということではない。燃料の品質などの問題も解決していくことが必要であり、図のように相互の関係性を整理して対応策を考えていくことが重要になる。その際には、国内林業のあり方も深く関わってくる。(後編につづく)

(2023年1月30日取材)

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。