約2,600haの森林を集約化、所有者の整備費負担はゼロ

西粟倉村の総面積は、約5,700ha。その約95%は森林で覆われており、約8割が人工の針葉樹林となっている。この資源を活かすため、同村では「百年の森林構想」に基づく「百年の森林事業」を進めている。

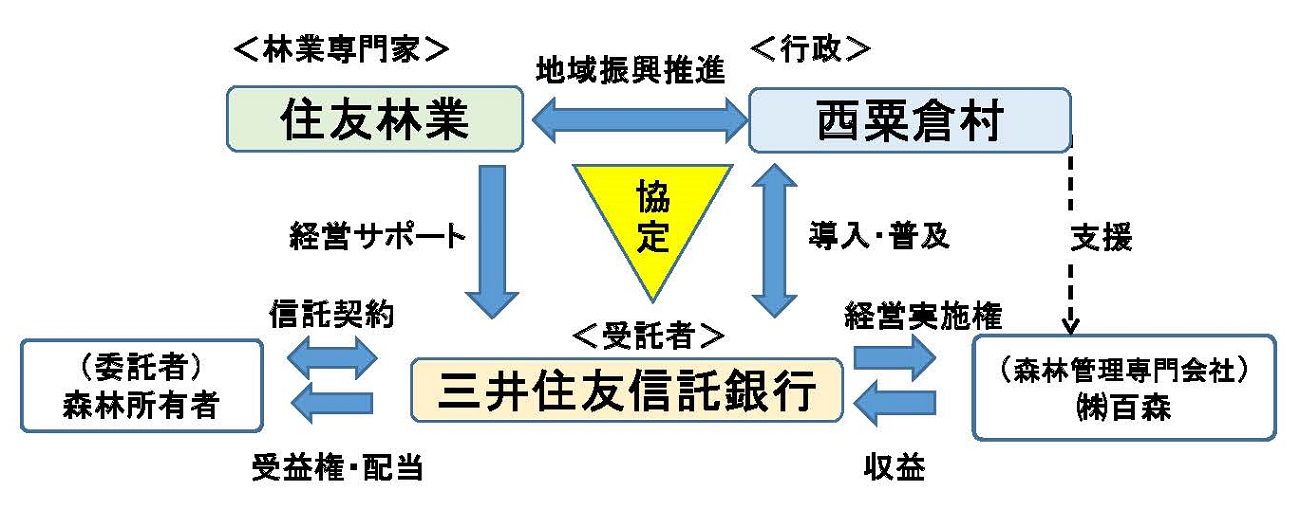

同事業の中心となっているのが、同村と森林所有者との間で取り交わされる10年間の森林管理委託契約だ。同契約に基づき、これまでに約2,600haの森林を集約化してきている。

集約化された森林は、同村に拠点を構える(株)百森(田畑直・中井照太郎・共同代表)が経営・管理し、村内の素材生産業者4社が間伐などの森林施業を行っている。

伐り出した原木(丸太)は、村内の土場に集められ、仕分けされて“適材適所”に販売されている。製材所で内装材に加工する場合もあれば、木工業者が家具をつくるケースもある。また、燃料用材は、村内の温泉施設の熱源として利用されている。

森林整備に要する費用は、基本的に国庫補助金や同村の助成金などで賄っており、所有者負担が発生することはない。原木の売り上げは、販売経費を除いて村と所有者が折半する仕組みだ。年間の森林整備面積は約100ha、伐出量は約1万m3に達している。

多様な価値実現へ広葉樹林化を試行、率先してハードルに挑む

西粟倉村の「百年の森林構想」と「百年の森林事業」は、これまで顕著な実績をあげてきた。だが、関係者は現状にとどまることなく、新たなステップに踏み出そうとしている。百森の田畑代表は、「これまでは素材生産に集中して森林づくりをしてきたが、これからはカーボンクレジットや生物多様性など多様な価値を生み出していくことが必要」と言い、「当村の人口や産業規模から考えると針葉樹林の割合を減らして広葉樹林を増やし、多様な森林づくりを進めていくべきだろう」との見方を示している。

この方向性を検討するため、昨年(2022年)の10月8・9日には日本型フォレスターが参集する「フォレスター・ギャザリング」が同村で開催され、次代の森林をどう育てていくかが現場目線で議論された。

参加者がまず訪れたのは昨年6月に皆伐をした林地。シカが好まないミツマタの群落が目立ち、それ以外の広葉樹の芽は見られない。この現場を見て、講師役である造林技術研究所(岐阜県各務原市)の横井秀一代表は、「母樹がない山林では天然更新は期待できない。伐採前に生えている樹種や立木の状態を確認し、将来性が期待できなければ伐らないという判断もある」とアドバイスした。

続いて、再造林から3年目の林地を視察。上層部にアカメガシワやヒメコウゾ、下層部にヒノキの新芽が見られた。ここでも横井代表は、「本来目標としたいコナラやクリなどが生えていないので高木性の広葉樹林化は難しい」との見方を示した上で、研究機関などと連携して、さらに検討を進めていくことが重要と指摘した。 森林づくりのプロフェッショナルからは辛口の評価が続いたが、広葉樹林化を進める路線そのものが否定されたわけではない。田畑代表は、「広葉樹林を育てていくことのハードルの高さが改めてわかった」とした上で、「森林づくりの難しさも含めて所有者らに率直に説明をして、将来世代の選択肢を増やしていきたい。専門家の知見に学びながら新たな森林づくりに率先して取り組んでいけば、全国の関係者にも参考になるのではないか」と話している。

(2022年12月20日取材)

(トップ画像=村内で伐り出された原木が集まる土場)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。