目次

内需の減少を外需でカバーするという姿勢だけでは本質を見誤る

時代が大きく変わってきている中での輸出戦略について考えていきたい。今後の国産材の利用先については、内需と外需の2つを見据えて検討する必要がある。少子高齢化の日本では内需が縮小していくことは否定できない。新設住宅着工戸数は減っていくだろうし、空き家も900万戸ほどある。非住宅建築物などで新たな需要を確保しようという動きはあるが、住宅分野の需要落ち込みをどこまでカバーできるのか。そこで、海外市場を開拓して外需を掴もうとしているわけだが。

そういう流れがあることは認めるが、内需がなくなるから外需を掴みにいくという直接的な対応だけでは、本質を見誤るのではないか。

最も大事なことは、国内であれ海外であれ、日本の木の“価値”を見出してくれるところに売っていくという姿勢だ。米国が高く評価するなら米国に輸出するし、オーストラリアがそうならばオーストラリアに持っていけばいい。インドなどについても同様だ。国や地域にこだわる必要はない。

スギ、ヒノキ、トドマツといった日本の木をどこの誰が一番評価しているのか。それを見極めていくことがポイントになる。

製材工場の規模拡大で「量」の競争力はついた、課題は「質」

では、海外のユーザーが求めている日本の木の“価値”とはどういうものか。具体例を聞かせて欲しい。

例えば、きれいで美しい材面が採れる無節材には根強いニーズがある。米国のポートランド近郊にある製材工場の経営者を訪ねたとき、「もういい木はない。目が詰んで無節の木はなくなった」と嘆いていた。同様の言葉は他の製材工場でも聞いた。

米国では量産化によってコストダウンを追求する製材工場が主流だろう。無節材にこだわる製材工場は時代遅れになっているのではないか。

そうとも言えない。ホテルの浴室やサウナなどをムク(無垢)材でつくりたいとか、住宅の一角に木造の茶室を構えたいというニーズは国内外に存在している。海外で武道場を建設する際には、足腰への負担軽減や安全性確保のため床材にはスギやヒノキが用いられる。

これまでこうした需要は散発的で大きなボリュームにはならないとみなされてきたが、木の“価値”を引き出すという観点から改めて着目する必要がある。

日本の製材工場は欧米に倣って規模拡大を続けてきている。この路線については、どう評価するのか。

量産化によってコストダウンを図ったことで日本の木の“価値”は確実に高まった。国内の大型製材工場は十分な国際競争力を持つようになっており、「量」の面で日本の木の“価値”を高めることは、ほぼ目的を達したと言える。

だが、「質」の面では、まだ国際的に遅れをとっている。この点に関する対策を講じていけば、国内の製材工場の競争力はもっと高まり、山元への利益還元も増やすことができるだろう。

世界には約41億haの森林があるが、もう天然林からの木材供給には多くを望めない時代になっている。人手をかけて植林した人工林から伐出される木の“価値”を競う時代になっていることを念頭に今後の戦略を考えていくべきだ。

世界の林業国では枝打ちの励行や木取りの自動最適化などが進む

日本では植林木の枝打ちや間伐などを行って質を高める努力をしてきた。しかし、それに見合った“価値”につながっていないという現実がある。

海外の天然林から良質な木が供給されているときは、手入れをした人工林でもなかなか太刀打ちできない。だが、人工林で競争する時代になると状況は大きく変わってくる。すでに海外の林業国と呼ばれるところでは、人工林の質を高める取り組みを進めている。

どんな取り組みが行われているのか。

例えば、ニュージーランドでは、早生樹のラジアータパインを大規模に低コストで植林した後に繰り返し枝打ちをしている。こうすると無節の板材が安定して採れるようになり、日本にも輸入されている。

また、スウェーデンの北部にあるNorraという森林組合が経営する製材工場では、イタリアの機械メーカーが開発したシステムを導入していて、丸太をスキャンして自動的に節の位置などを判別し、注文に応じて最適の木取りができるようになっている。

日本も人工林から供給される木の質を高めるために、最新の技術と資金を投入していく必要がある。

世界各地にあるニーズとマッチングしてチャンスを掴み取る

国内にある枝打ちがされた人工林に改めて脚光があたる可能性はあるか。

ある。日本では昭和30年代から50年代にかけて、いわゆる「柱採り林業」の一環として盛んに枝打ちが行われた。住宅市場の変化でムクの柱の需要は減ってきたが、無節の板材が採れるのだから大きな財産と言える。しかも今は、無節の板材を求める人が国内だけでなく世界各地にいる。そうしたニーズとマッチングすることが重要になる。

マッチングするためのマーケティングは誰がするのか。

それはビジネスベースで行うことになるが、活発なマーケティングを誘導するための条件整備などは当協会がやるべきだと考えている。主な輸出ターゲット国の市場調査やプロモーション活動などは今後も続けるし、米国で行ったようにスギやヒノキの2×4材に関する設計強度の認可取得などにも取り組んでいく。米国に輸出する2×4材を増やしていくためには専門のグレーダー(格付担当者)を育成する必要があり当協会としても支援をしていきたい。

海外に無節の板材などを輸出するルートが拓けていくと、現行のA・B・C・D材という区分も変わってくると考えるか。

A材は建築用材、B材は合板・集成材用材という区分は今後も有効だろう。そこにAプラス材、Bプラス材のように新たな“価値”が加わることをイメージしている。

世界のユーザーとのつながりが太くなっていくと、日本の林業・木材産業のあり方も大きく変わっていくだろう。

国内には3,000余の製材工場があるけども国際競争力のある大型工場は100くらいだ。では、残りの工場は生き残れないかというと、そんなことはない。日本の木を活かした高品質の製品を世界のユーザーに売っていくチャンスが訪れている。そういう時代が到来していることを改めて確認しておきたい。

(2026年1月21日取材)

(トップ画像=ニュージーランドの伐採現場、山田壽夫氏が2019年に撮影)

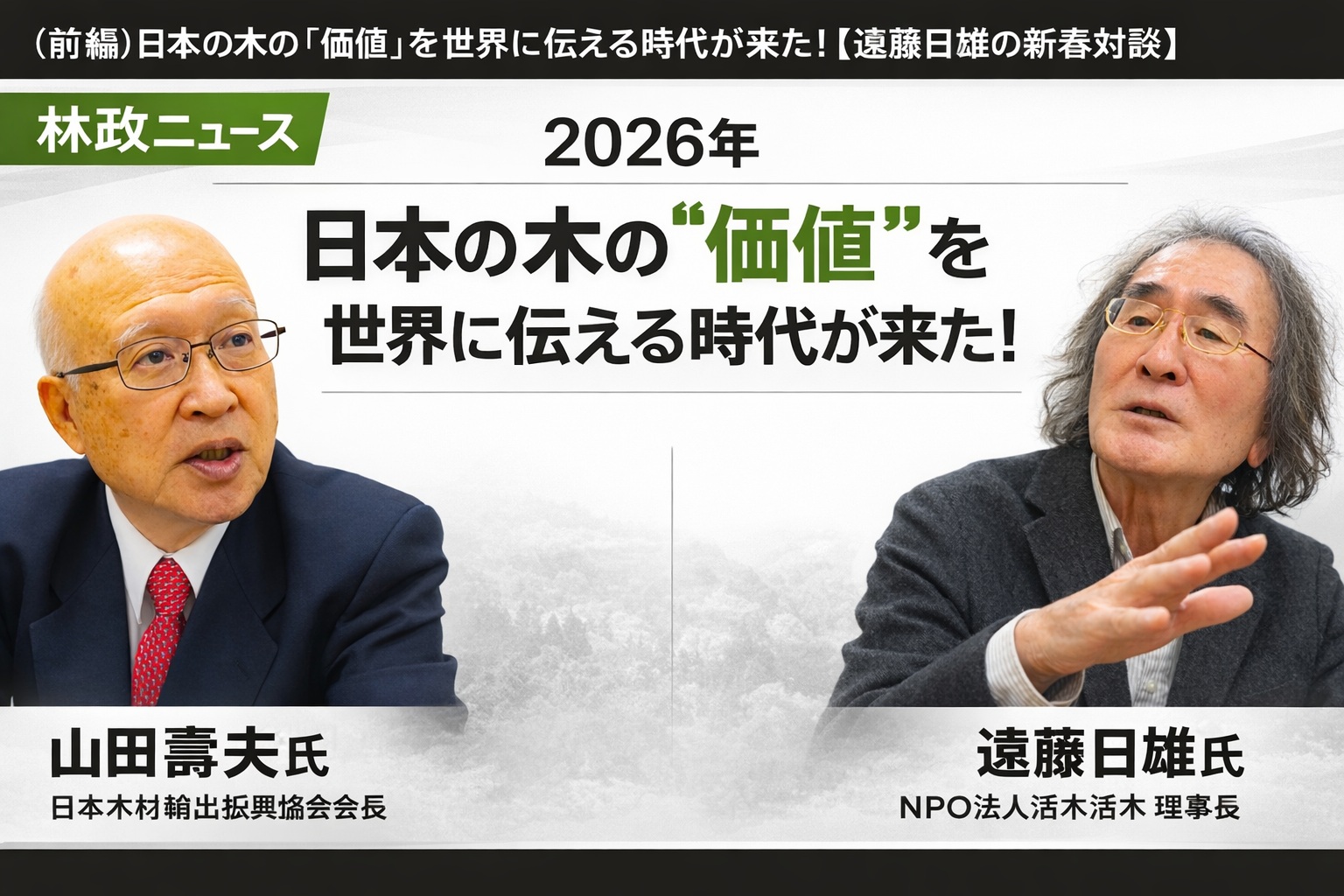

遠藤日雄(えんどう・くさお)

NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。