川上と川下のミスマッチ解消へ、密な情報のやりとりが不可欠

山田(林経協) 15年前ほどから川下のニーズを掴むために、丸太の一部は原木市場を通さず、製材所や合板工場などと直接取引している。最も大事なのはユーザーの要望に応えられる流通ルートをつくることだ。ただし、山には土砂崩れや林道崩壊のような事故もあるので、年間必要量の発注があると心強い。

梅谷(木青連) 必要量の情報があれば計画的に生産できるだろうが、川下側の感覚では、需要が増えても川上側からは丸太が出ないと簡単に言われる。そのミスマッチはなくせないのか。

土倉(木青連) 当社のような小規模な工務店では年間通した需要はなかなか読めない。また、ログハウスに必要になるのは長尺の丸太だ。そういった情報を伝えても調達は可能なのか。

内山(林経協) 現場次第だが調達は可能だ。以前は原木市場が川上と川下の情報をうまくつないでいたが今は少なくなり、むしろ直接取引の流れが強まっている。だから“市場不要論”も出てくるのだろうが、川上と川下をつなぐマッチング機能や、密な情報をやりとりできる拠点が求められているのは間違いない。

林業の“主役”は誰か? 業界外にも目を向けて情報の共有を

田口(木青連) ウッドショックが収束して、木材価格が下落することは目に見えていた。そこで、2022年度から川上・川下の事業者らで構成するローカルサプライチェーンを構築してきた。その中で、丸太の適正な供給量と価格がどこにあるのかを知りたくて関係者と話し合ったが、川上の人たちは明確に言わなかった。川下は川上の誰と交渉したらいいかがわからない。林業に“主役”がいないのが1番の問題だ。

吉田(林経協) 適正な量は各地域によって異なるだろうが、適正な価格は山元でm3当たり1万円から2万円だろう。この金額であれば再造林を行っても利益が十分に残る。林業の“主役”は私達森林所有者であり、山林や立木の取引をもっと流動化させ、実力ある森林所有者が集約化していくことが必要だろう。

青木(木青連) このような議論を関係者間だけでとどめるのではなく、エンドユーザーや異業種なども巻き込んでいくべきだ。ESG投資の流れもあり、金融業界や異業種の人達が林業・木材産業に興味を持っている。業界外の人達に、木のよさなどをわかりやすく伝えていかなければならない。そういった一気通貫の情報は少ないので、業界団体の会員が持っている業務データを共有することも検討してはどうか。

吉田(林経協) そういった情報共有を、ここにいるメンバーだけでもいいから、まず始めていきたい。

島田(木青連) 木青連と林経協青年部のメンバーは、これまで互いに知る機会が少なかった。今回はいい機会になったし、今後も垣根を越えて意見交換し、会員数も増やして連携を強化していくことを考えたい。

(2023年7月21日取材)

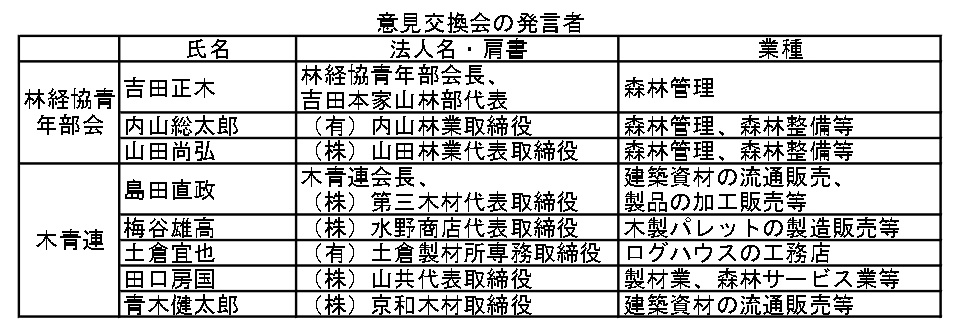

(トップ画像=意見交換会にはリアルで24名、オンラインで25名が参加した)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。