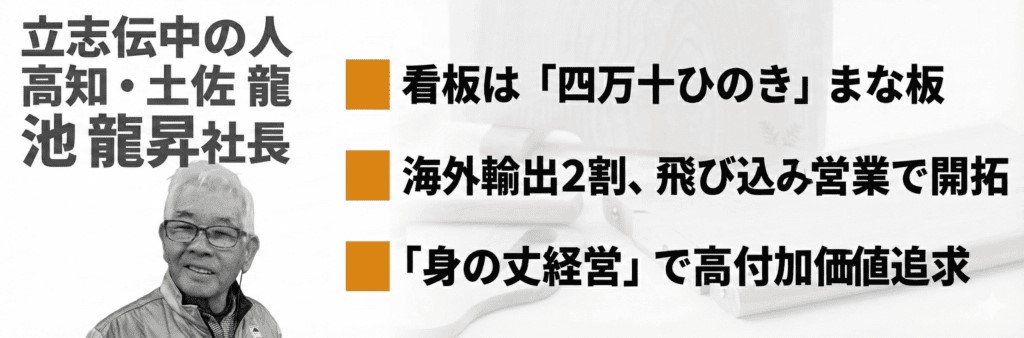

看板は「四万十ひのき」のまな板、商品の2割程度は海外に輸出

土佐龍の看板商品は、地場産の「四万十ひのき」を加工したまな板だ。油脂分が豊富で抗菌・抗カビ効果が高く、水切れもいいので乾きやすく、清潔で長持ちする。プラスチック製のまな板とは違い、木材という天然素材を使っているので、包丁などの刃先に優しく、調理がしやすいのも特長だ。

同社は、一枚板の幅広タイプをはじめ、小ぶりな食材用のコンパクトサイズ、取っ手付き、丸型など、様々なデザインのまな板を製造している。

まな板のほかにも、トレイ用品や鍋敷き、箸箱といった木製キッチン用品、石鹸入れや入浴剤、洗濯板などの木製バス用品、端材を有効利用したハンガーやペンスタンド、香り袋など実に多彩なラインナップを揃えており、「1日に1,000個程度は出荷している」(池社長)という。

池社長は、「量産はしない。多品種少量生産で、高付加価値を追求する」と明言している。この路線を徹底しながら、国内の大手小売業者と安定的に取引しているだけでなく、「2割ほどは海外に輸出している」というから驚く。もっとも、現在の業容が一朝一夕にできたわけではない。

土産物、漆器と曲折の末にヒノキへ、飛び込み営業で活路を開く

池社長は、地元の高校を卒業後、繊維関係の専門商社に勤め、ビジネスの基本を学んだ上で独立した。「資金も設備もないのでノミとノコギリだけで土産物の彫り物をつくった」ところ、「これがあたった」。折からの観光ブームに乗り、県外からも引き合いがくるようになった。

だが、ブームはいずれ終わる。「10年くらいしたら彫り物は売れなくなった」ので、地場産のケヤキを使った漆器の製造・販売にシフトした。しかしそれも、中国から安価な漆器が大量に輸入されるようになって路線転換を余儀なくされる。

ここで池社長は、高知県に豊富なヒノキの活用を思いつく。専門家を訪ね歩き、ヒノキにはα‐ピネンやリモネンなどの健康にいい成分が含まれていることを知る。資源量も十分にあることを確認し、まな板の試作品を持って、首都・東京に営業に出向いた。

だが、家庭用品を扱う問屋からは、「うちは先々代から木曽ヒノキのまな板を仕入れている。せっかくだが要りません」と断られ、他を回っても埒が明かない。新規参入の厚い壁にぶつかった。

それでも、ひるまないのが池社長の持ち味だ。発想を変えて、北欧調のデザインで仕上げたカッティングボードを手に飛び込み営業を再開した。すると、開店したばかりの東急ハンズ渋谷店の担当者が「面白い」と評価し、売り場に置いたら売れ出した。池社長は、「そこから火がついた」と振り返る。

「身の丈にあったことをする」方針を堅持しつつ新たな飛躍へ

土佐龍の商品が首都圏で広まっていくと、使用している材料の“出自”にも関心が持たれるようになった。埼玉県の生協でまな板の営業を行っていたときのこと、「高知のどこのヒノキなのか」と問われた池社長は、「高幡ヒノキです」と答えたが、相手の反応はイマイチだった。どうすれば認知度を高められるのか──高知への帰途、YS11の機内で思案を重ねた池社長は、地元を流れる四万十川にちなんで「四万十ヒノキ」と名づけることを決めた。これが「今ではブランドになった」のだから恐れ入る。

池社長の事業展開には、「身の丈にあったことをする」というポリシーが貫かれている。例えば、社員数は30名程度で抑えている。「それ以上増やすと目が届かなくなる」からだ。

同社の商品は、日本を代表する小売業者からも引き合いが強い。しかし、池社長は、「特定の取引先のシェアが25%を超えるようにはしない。価格交渉力が落ちるから」とコントロールしている。

「飛び込み営業が大好き。未知なる世界に入っていくのは面白い」と話す池社長の視線は、主に海外に向かっている。すでに欧米や東南アジアに輸出ルートをつくっているが、「まだまだ伸びる」と言い、とくに「台湾ではヒノキは宝物。値段もいい」と重視している。

その一方で、国内への視線も緩めていない。須崎市の本社では孫の池靖紘氏(31歳)が経営陣の中核として存在感を高めており、事業承継の布石も打っている。

81歳とは思えない活力を放つ池社長は、まさしく「立志伝中の人」であり、「端倪すべからざる人物」であることでも衆目が一致している。

(2025年11月5日取材)

(トップ画像=高品質のヒノキをまな板に加工している)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。