山口県下関市豊北町の朝生地区で、常緑広葉樹のシイを伐採・利用して、イノシシによる農作物被害を防ぐ“一石二鳥”の実証試験が行われている。

同県内には西部を中心にシイ資源が豊富にあり、加工されたシイの床材(フローリング)は「やまぐちブランド」に認定されるなど需要もある。

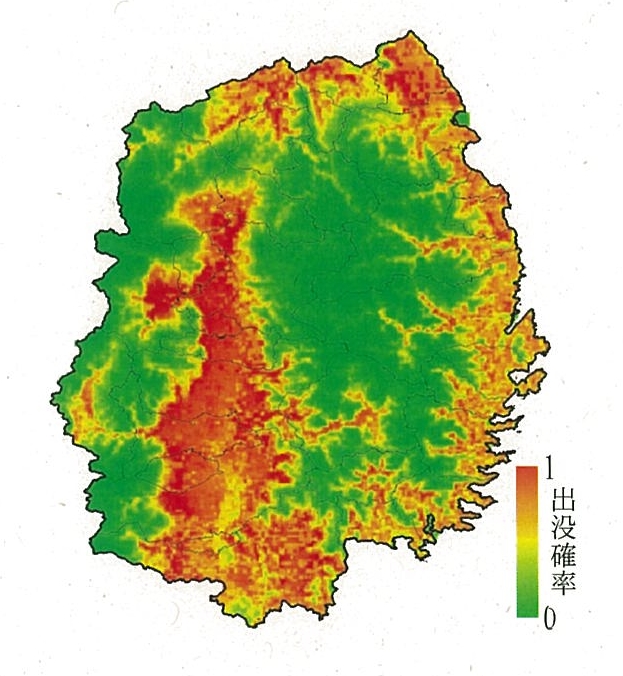

山口大学農学部の研究成果によると、イノシシはシイの実を好んで食べる習性があり、シイの実が不作の年は山中から里山に下りて来て食害を多発させている。集落周辺に自生しているシイを事前に伐採しておけば、イノシシを田畑などから遠ざけることができる。

伐り出したシイは、同県長門市の(株)シンラテック(近藤友宏社長)が引き受け、床材等に加工する。同社は、シイの乾燥技術などを確立した国内では数少ない企業として知られており、高付加価値製品に加工して収益性を高める計画だ。

実証試験の対象地である朝生地区は、2020年度に鳥獣被害対策総合計画を策定し、下関市及び県とともに「朝生・鳥獣害とたたかう地域づくり」共同宣言を表明している。

同地区内に約5.0haの試験区を設定しており、3月4日に山口大学の細井栄嗣准教授の指導のもと、県西部森林組合(河内武二組合長)が協力して、約2.0haにわたりシイを伐採・搬出した。今後、シイが少ない無処理区(約1.0ha)及びシイが多い無処理区(約2.0ha)と比較しながら、イノシシの行動変化などに関するデータを収集し分析していく。併せて、シンラテックに販売したシイの売上げや経費などをもとに採算性なども検証していく方針。

なお、同地区ではこのほかに、放置竹林を伐採して緩衝帯を整備し、防護柵を設置する鳥獣被害対策も3か年計画で実施することにしている。

(2022年3月4日取材)

(トップ画像=3月4日にシイの伐出作業を行った)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。