中部森林管理局は、2月20日に長野県上松町で「『木曽悠久の森』10周年記念シンポジウム」を開催し、約200名が参加した。

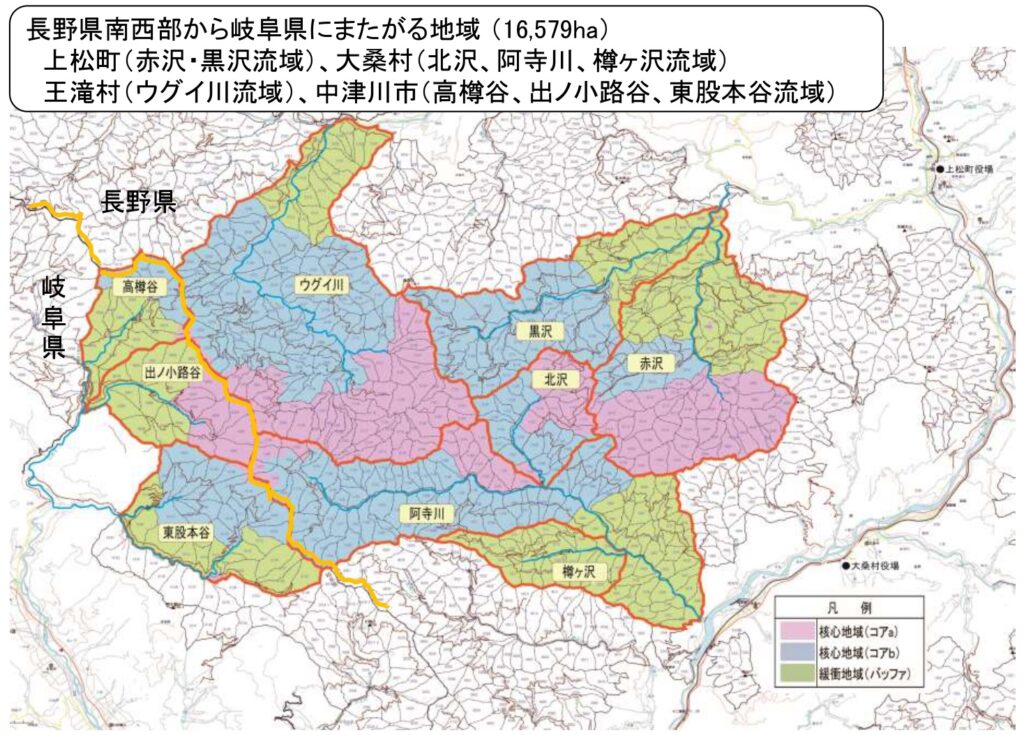

同局は、ヒノキやサワラなどの木曽五木を含む温帯性針葉樹林の保存・復元を目的として、2014年4月に木曽地方の国有林約1万7,000㏊を「森林生物多様性復元地域」に指定し、愛称を「木曽悠久の森」としている。

式年遷宮関連行事への御用材供給などを担う

シンポジウムでは、はじめに同局計画保全部長の山崎敬嗣氏が「木曽悠久の森」の管理・運営方針などを説明し、森林の機能を踏まえたゾーニングやモニタリングをベースに式年遷宮関連行事への御用材供給などにも対応していく考えを示した。

続いて、日本自然保護協会参与の横山隆一氏と神宮司庁営林部長の松永彦次氏が講演し、横山氏は、「木曽地域の森は、300年伐採されずに残ってきた異例の高齢林」、「温帯性針葉樹林がまとまって残っているのは世界でもここだけ。最後の自然遺産である」と強調。また、松永氏は、「木曽地方の森林は、将来にわたって御用材の産地となる御杣山(みそまやま)として維持管理されることが理想的」と述べ、「『木曽悠久の森』が木の文化と森林を守る文化の懸け橋となって欲しい」と期待を込めた。

その後、森林総合研究所研究リスク管理監の正木隆氏、木曽官材市売協同組合理事長の勝野智明氏、上松町長の大屋誠氏、信州大学学術研究院教授の岡野哲郎氏、横山氏が登壇して、パネルディスカッションを実施した(モデレーターは同局計画課長の岡田裕貴氏)。

意見交換を通じて、「復元の対象となる人工林の管理の指針を考えていく必要がある。神宮の宮域林の管理も参考になるのではないか」(正木氏)、「日本の木の文化には、職人の技術の伝承も関わっている。『木曽悠久の森』がそうしたことに触れる機会につながるといい」(勝野氏)、「町の中高生によるボランティア活動など若い世代がフィールドとして関われる息の長い活動を大事にしたい」(大屋氏)、「過去の研究やモニタリングのデータから、環境によってどのような森林が形成されていくのか説明できるようにすることが重要」(岡野氏)、「森林の再生には時間がかかるが、一般の方々が実感できるような具体的な手法を試していくことが大事」(横山氏)など、様々な提案が出された。

(2025年2月20日取材)

(トップ画像=上松町のひのきの里総合文化センターで記念シンポジウムを行った)

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。